Marcelline Delbecq, Silence trompeur

Fondation d’entreprise Ricard, Paris, du 22 janvier au 7 mars 2015

Pour son ultime exposition, Marcelline Delbecq revient aux images, elle qui s’en était quelque peu éloignée pour se consacrer à l’écriture à travers installations sonores, publications et lectures en public. Sorte de bilan des recherches menées ces dernières années conçu avec l’écrivain et cinéaste Bertrand Schefer, « Silence trompeur » est profondément cinématographique, tant dans le vocabulaire qu’il convoque que par ses composantes, mais dans « une forme déconstruite » pour reprendre les mots de l’artiste. Road movie éclaté et épuré — l’exposition contient finalement peu d’images — dont il s’agirait de raccorder les passages, de joindre les ellipses, qui trouve ici plusieurs porte-parole et porte-plume à travers la photographie, la voix et l’écriture et glisse constamment du visuel au verbal, et du verbal au visuel.

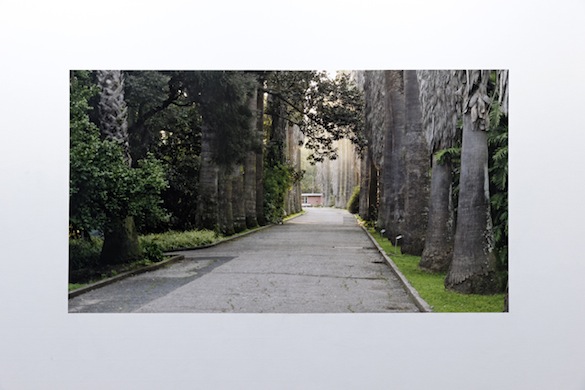

« Silence trompeur » commence par un plan-tableau, une perspective de béton que bordent des arbres par laquelle on entre en cinéma[1]. Puis Brume, ensemble de pages écrites d’après le dessin Au Divan japonais de Georges Seurat[2] et conçu comme un portfolio de textes sur papier japonais placé sous vitrine, fera office de scénario. On y parle d’un bruissement de crayon sur une feuille blanche. Cette image sera définitivement la métaphore d’une exposition où le blanc, le vide et le silence se laisseront constamment remplir par le récit, mental, verbal ou scriptural. On lève la tête et il fait déjà nuit. Brume a prévenu dès les premières lignes que « l’heure est imprécise ». L’époque aussi, entre le « circa 1939 » d’un feu d’artifice figé et les différents temps conjugués des textes qui irriguent l’exposition. Le temps n’a plus vraiment d’importance de toute façon, on rattrapera tout ça au montage : pour preuve, la série de photographies West — fragments d’images d’espaces divers, prises aux États-Unis entre 2007 et 2010 — qui se déploie en frise linéaire comme si l’on suivait l’itinéraire d’un personnage. On apprend que ces images servent de points de départ à un roman toujours en cours de douze chapitres portant sur le voyage d’un narrateur écrivain qui suit les traces de l’auteur américain Nathanaël West. Le lien entre photographie / cinéma et littérature, entre l’image et la page y est d’autant plus évident que le papier sur lequel les images ont été imprimées est simplement punaisé. Les images s’y superposent, lâches ; une phrase et un récit courts les accompagnent. Un fil peut se dessiner – ou pas – de la salle de réception déserte avec piano à queue, à un paysage vide, sec et rocailleux, en passant par un intérieur bleu nuit avec son flipper à motifs de comédie musicale, le tout sous influence de la photographie américaine, William Eggleston en tête. De larges marges blanches entourent ces images mais point de leucosélophobie ici. Au contraire, elles sont des surfaces de projection où l’on peut prolonger la fiction à loisir. Dans ces images et dans les textes muraux qui jalonnent la déambulation, Marcelline Delbecq aborde la question de la mémoire, de ce que l’on retient d’une image, de sa pérennité hypothétique dans les limbes d’un cerveau, mais aussi de ses renvois. Car les images cachent d’autres images, qui cachent des textes. « Lorsque je suis au cinéma, je vois ce que quelqu’un d’autre a lu[3] » écrivait Patrick Drevet. Comme Rapture, une photographie de paysage dévasté après des intempéries à Malibu, rapportée à The Destroyed Room de Jeff Wall qui reprend elle-même la composition de la Mort de Sardanapale de Delacroix, tableau inspiré par les poèmes de Byron. Et, décidément, la littérature ne cesse de servir de boussole au voyage : Nowhere (Mississipi) et Nowhere (Saint-Pétersbourg) proposent une halte chez deux écrivains, le romancier américain William Faulkner et la poétesse russe Anna Akhmatova. Loin du pèlerinage, ce sont encore une fois des fragments qui ne laissent aucune place à la fétichisation des intérieurs de ces illustres auteurs mais, au contraire, poursuivent le travail de fiction et de (dé-)construction cinématographique avec ses cadrages serrés, ses points de vue singuliers et ses contrechamps, ribambelle d’appareils photographiques braqués sur nous, regardeurs. Enfin vient l’épilogue, le « plan » ultime, un texte court éclairé de manière théâtrale, accompagné du son de la voix de Kim Gordon (membre du groupe Sonic Youth), où l’on peut lire : « Chute du jour, du demi-jour, la nuit tombe et au loin, l’horizon devient flou », puis l’on sort du noir pour revenir vers l’incipit photographique, cette allée bordée d’arbres et baignée d’une lumière irradiante, bouclant la boucle temporelle d’une histoire qui n’avait peut-être pas encore commencé.

[1] Expression de Barthélémy Amengual, Du réalisme au cinéma, Paris, Nathan, 1997.

[2] Ce dessin au crayon de graphite qui représentait une scène du fameux cabaret où Seurat se rendait régulièrement pour dessiner a disparu pendant soixante-huit ans.

[3] Patrick Drevet, Huit petites études sur le désir de voir, Gallimard, 1996.

Marcelline Delbecq, vue de l’exposition « Silence Trompeur » à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris.

Entretien avec Marcelline Delbecq

Il paraît que « Silence trompeur », dans laquelle tu fais le point sur tes années de recherche autour de l’image et du texte, et du potentiel cinématographique de l’écriture, est ta dernière exposition ?

Oui ! Il y a plusieurs raisons à cela, à la fois personnelles et liées à ma pratique et aux activités en dehors de celle-ci. Je suis enseignante à l’École du paysage de Versailles, je collabore avec mon compagnon chorégraphe, Rémy Héritier, et j’ai également un projet de roman en cours. Pour moi, l’exposition a plutôt été un objet de recherche qu’une fin en soi. Je suis arrivée au bout de ce que j’ai envie de faire avec ça. Je suis vraiment très contente de l’exposition à la Fondation Ricard, ce qui ne me fait pas du tout revenir sur ma décision ! J’ai eu l’impression de la composer comme je voulais, de fabriquer avec Bertrand Schefer, qui est écrivain et cinéaste, quelque chose qui va au-delà de l’exposition. C’est une sorte de projet global, avec un livre, un entretien, et trois soirées…. Cette exposition est centrée sur la mémoire, ce qu’elle retient et ce qu’elle efface. Quel est le temps d’assimilation d’un contexte d’exposition entre ce qu’on y voit et ce à quoi on pense à ce moment ? Est-ce convoqué dix ans après ?

Comment as-tu été amenée à travailler avec Bertrand Schefer ?

Je ne le connaissais pas, la rencontre s’est faite grâce à sa compagne, Valérie Mréjen. Je voulais le regard de quelqu’un qui soit extérieur, qui ait un lien entre l’image et le texte et qui ne soit pas commissaire d’exposition. Nos pensées se croisent à des endroits précis mais en venant de champs de recherches très différents. C’était assez incroyable, chacun se donnait des références à lire dont ni l’un ni l’autre n’avait jamais entendu parler. L’entretien a été super parce qu’il a creusé une partie de mon travail dont je n’avais jamais parlé, à la fois très intellectuel mais aussi sur la recherche de ce qu’est l’image, de ce qu’est le texte, de ce qu’ils fabriquent chacun de leur côté et quand on les met à proximité.

L’exposition est très fragmentaire et épurée, avec un accrochage au cordeau, comme les séries West ou Nowhere, qui ménagent les vides entre et autour des images.

On est dans une ère du numérique, on emmagasine des fichiers, on en retravaille quelques-uns. Moi je fais très peu de retouches et je travaille en numérique comme je travaillais en argentique, c’est-à-dire que je prends des photos avec une très grande parcimonie — ce qui n’empêche pas d’emmagasiner des fichiers au fil des années. Et puis j’ai fait une résidence intitulée « Atelier de post-production » au CPIF, qui a été un moment pour revenir à mes images et surtout les tirer sur papier. Ça a été un temps d’expérimentation et une façon de remettre les choses à plat. Et pour cette dernière exposition, je ne voulais pas seulement montrer, mais aussi voir les choses. La série West comprend des images prises entre 2007 et 2010 que j’ai juste punaisées en me disant que je changerai et puis j’ai laissé les choses ainsi. C’est un arrêt des choses qui n’est pas du tout arrêté ! C’est en lien avec un roman que j’ai commencé en 2008 et qui n’est toujours pas terminé : douze textes à partir de douze photos prises aux Etats-Unis, qui parlent de la recherche de Nathanaël West (auteur américain, ndlr) par un narrateur écrivain. Ici, les images se superposent, dans l’idée d’un montage ou comme un mur d’écrivain et les extraits de textes peuvent à la fois résonner avec elles alors que les deux n’ont pas forcément de lien. C’est une recherche sur la façon dont les choses sont nées, dont ces images peuvent convoquer une possibilité de récit, et sur ce qui peut advenir de ce projet sachant qu’il est en cours. Moi je sais ce que j’y vois, je sais ce que j’en dis, mais ensemble, que re-fabriquent-elles et que convoquent-elles chez le regardeur ?

Marcelline Delbecq, vue de l’exposition « Silence Trompeur » à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris.

Les sujets de tes images sont très variés : paysages naturels, façades, intérieurs, objets… Comment les détermines-tu ?

C’est complètement empirique. Quand j’ai étudié la photographie à 18 ans, j’ai appris sous influence de la photographie américaine. Je sais d’où tout ça vient, même si je n’ai jamais été dans une filiation directe, mais cette découverte de la photographie américaine aux États-Unis a tout fabriqué. Et bizarrement, les États-Unis sont presque le seul endroit où je fais des photographies. Je ne l’explique pas. C’est souvent là-bas que je trouve des choses à photographier.

Dans les séries Nowhere prises dans les maisons de William Faulkner ou d’Anna Akhmatova, tu ne montres que certains détails des intérieurs et joues sur une certaine frustration chez le regardeur…

La photographie du fauteuil de William Faulkner, par exemple, n’est pas du tout « cropée », c’est vraiment comme ça que j’ai photographié. Pourquoi ? C’est juste une question de composition, ça se fait comme ça, très naturellement. Ce sont en fait des images que je vois avant de les photographier. Je ne sais pas non plus comment l’expliquer mais je suis dans une réalité que j’envisage comme une image alors je fais cette image. L’image est porteuse de récit. Tout le blanc que je laisse autour de l’image devient une surface de projection et éventuellement une surface d’annotations. Il y a beaucoup de gens qui sortent de cette exposition avec l’impression d’avoir été convoqués dans un hors-champ. C’est une idée que je trouve évidemment passionnante. Une image montre ce qu’elle contient mais invoque tout ce qu’elle ne contient pas.

D’où ce titre de « Silence trompeur », il y a toujours quelque chose qui vient combler le vide.

Le silence n’en est jamais un, que ce soit le silence de la lecture mentale ou le silence des images. Le silence est factice parce qu’il est toujours rempli par autre chose.

Tes images renvoient à de nombreuses références qui vont de la littérature à la peinture, en passant par la photographie, comme Rapture, cette image de décombres post-intempéries à Malibu qui fait référence à Jeff Wall et Delacroix, jusqu’à Sonic Youth.

Une amie travaillait sur une exposition de Jeff Wall au MoMa et, en voyant cette image, elle me parle de ses ressemblances avec The Destroyed Room, qui reprend exactement la même composition, sans avoir eu la volonté de la reproduire. Elle m’explique aussi que The Destroyed Room reprend celle de La Mort de Sardanapale de Delacroix, elle-même inspirée d’un poème de Byron. Je me suis retrouvée avec une espèce d’hérédité catapultée à l’intérieur. En cherchant l’image de Jeff Wall sur Internet, je suis aussi tombée sur une pochette d’album de Sonic Youth[1]. Je me suis donc dit que la narratrice de la pièce sonore qui accompagne Rapture devait être Kim Gordon ! J’ai cherché à me mettre en contact avec elle via Olivier Zahm, le directeur du magazine Purple, qui la connaissait. Elle m’a répondu tout de suite : I’m in. Ça a été une super rencontre, extrêmement intimidante.

Marcelline Delbecq, vue de l’exposition « Silence Trompeur » à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris.

Dans You are now entering, tu évoques la camera obscura. C’est, je crois, un sujet qui t’intéresse ?

Oui, comme métaphore, parce que l’image de la camera obscura est une image ontologique, c’est ce que l’on devrait voir si le cerveau ne faisait pas son travail. C’est aussi une image passionnante parce que fixer une image de la camera obscura, c’est ce qui a présidé à la naissance de la photographie. En même temps, ça n’a aucun sens parce que c’est une image en perpétuel mouvement mais aussi en décalage avec la réalité. Ça fait très longtemps que c’est un des mes sujets de recherche. Dans un projet en collaboration avec mon compagnon, la camera obscura sera l’objet central comme dispositif de vision et comme point d’interrogation sur ce qu’est l’image du mouvement.

Le cinéma habite également ton travail. La pièce Brume dont quelques pages sont montrées sous vitrine, est très cinématographique dans le décor qu’elle décrit. Et même visuellement, Brume ressemble presque à une vieille copie de scénario.

Pour moi, c’était un portfolio de textes mais c’est complètement évident maintenant que tu le dis. J’ai lu un paquet de scénario, justement pour voir ce que le texte pouvait fabriquer comme images. C’est pour ça que j’ai beaucoup travaillé sur les didascalies. Et c’est vrai que le cinéma est très présent mais plutôt dans un rapport déconstruit. J’aime le cinéma mais dans des formes très découpées, très fragmentaires. Je lisais beaucoup de textes liés au cinéma mais sans forcément voir les films, c’était plutôt pour moi analyser comment le film se fait, dans le rapport entre des images et la voix off par exemple, réfléchir sur les mouvements de l’image dans son opposition à la fixité de la photographie. C’est comme aller vers le cinéma mais toujours par des chemins de traverse et en extraire des choses qui sont vraiment centrales mais qui ne font pas tout du cinéma. C’est pourquoi je parle plutôt de rapport de déconstruction. Je n’ai jamais pensé à un objet-film. Le temps avançant, j’ai envie d’essayer mais dans une forme plutôt documentaire. La fiction m’intéresse finalement de moins en moins.

- Partage : ,

- Du même auteur : Mathieu Mercier, Renaud Auguste-Dormeuil, Marie Voignier & Vassilis Salpistis, Fayçal Baghriche, Ida Tursic & Wilfried Mille,

articles liés

Leonor Serrano Rivas

par Mya Finbow

Flux de nos yeux

par Gabriela Anco

Electric Op

par Sandra Doublet