Exposé·es en sida au Palais de Tokyo : Les vivants et les morts à l’œuvre.

Du 16.02.2023 au 14.05.2023

« Tous·tes celles-ceux qui ont continué à produire des formes artistiques, à la fois pour lutter contre l’injustice politique, le silence, et aussi contre la perte de la joie – toutes les formes de joie, la joie collective, joie sous substance, etc. – nous ont légué quelque chose en restant vivant·es le plus longtemps possible, en fabriquant des choses1. »

En 2017, paraît l’ouvrage Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du 20e siècle d’Elisabeth Lebovici, en grande partie autobiographique. C’est un essai frappant qui tente de démêler les rapports complexes entre cette maladie dévastatrice et la création artistique contemporaine. L’épidémie du VIH est décrite comme une profonde rupture épistémologique et paradigmatique – bouleversant la répartition des savoirs et du pouvoir découlant de cette division –, dans laquelle nous évoluons encore à ce jour. Le sida constitue une « épidémie de la représentation2 », impactant dans son sillage un grand nombre d’artistes et d’acteurs du monde culturel. Cette lecture a marqué François Piron, commissaire d’exposition au Palais de Tokyo, faisant écho à ses propres recherches curatoriales sur la marginalisation d’espaces artistiques alternatifs par les institutions publiques, dans une portée volontairement politique. À sa suite, il a voulu entamer un dialogue, sous la forme d’une exposition, avec son autrice. Ensemble, ils poursuivent ces interrogations multiples sur ce que signifie, selon la formule de William Haver, vivre et créer « en sida ».

Crédit photo : Aurélien Mole

« Exposé·es » est loin d’être la manifestation attendue de la part d’une institution de production et de diffusion de l’art contemporain. Elle ne peut être assimilée à une entreprise de « rétrospective » muséale. Évitant l’écueil de l’hagiographie, elle refuse de se figer dans un récit de mythification du passé. Ce n’est pas non plus une machine de guerre militante, au sens où l’on l’entend l’exposition « VIH/sida : L’épidémie n’est pas finie » du Mucem. À partir du slogan historique d’Act Up, cette dernière affichait ouvertement son engagement militant. À l’inverse, l’exposition du Palais de Tokyo, évite d’être partie prenante dans les conflits culturels qui continuent à hanter ce sujet. Son militantisme s’affiche plutôt dans sa capacité à ouvrir des portes vers un ensemble de problématiques artistiques, éthiques et politiques qui interrogent la place d’une structure institutionnelle, sans ignorer les contradictions que cela comporte.

« Exposé·es », c’est bien autre chose ; une expérience esthétique et sensible qui associe des artéfacts matériels à une histoire au présent des affects. Comme l’évoquait Alain Ménil, « on ne peut révéler la pleine dimension humaine du sida qu’en la liant à tous les plans de l’existence qu’elle traverse. Il ne s’agit pas de faire de la maladie autre chose, mais de la penser comme expérience – individuelle et collective, autant qu’intime et sociale3. » Ici, les œuvres opèrent directement depuis le champ des sentiments et des expériences vécues. Elles parlent de ces vies interrompues, de ceux qui ont survécu, de la culpabilité qui s’ensuit, du sentiment de manque et de désespoir, de la rage et de la colère, de la prise en soin de l’autre, mais surtout de vitalité et de désir.

« La crise du sida ne fait que commencer. » C’est avec cette affirmation, inscrite sur une barrière suspendue dans le hall du Palais de Tokyo, que s’ouvre l’exposition. Les mots sont lâchés par l’artiste-activiste Gregg Bordowitz. Il indique clairement l’impact de l’épidémie sur une temporalité longue, qui ne semble pas avoir d’issue finale. La place centrale de la textualité et du langage est le premier point abordé par cette exposition. Ce rapport à l’écriture et aux mots s’incarne d’abord dans des objets militants de communication et d’information (affiches, flyers, etc.), immergés dans la lutte contre le VIH et de la mobilisation LGBT+.

Toutefois, ce rapport au langage et à la création n’est pas sans créer des tensions éthiques autour des questions de la liberté et de la responsabilité de l’auteur vis-à-vis de l’épidémie du VIH. Dans les années 1990, certains artistes homosexuels atteints de la maladie (Hervé Guilbert, Cyril Collard, etc.) ont pu sembler en opposition avec l’urgence politique en vigueur dans les milieux militants. Leur œuvre développait un lien poétique entre l’amour et le virus, faisant du séropositif un destin individuel et sacrificiel. La sublime trilogie littéraire, dite « autopornographique », de Guillaume Dustan suscita la réserve et la colère d’Act Up-Paris. L’auteur fut accusé d’inciter le lecteur à avoir des rapports sexuels non protégés, malgré le risque encouru à l’époque. Dans l’installation My Epidemic (Small Modest Bad Blood Opera), déjà exposée en 2015 à la Biennale de Venise, l’artiste plasticienne Lili Reynaud-Dewar s’approprie ce conflit entre Dustan et Didier Lestrade, fondateur de l’association, sous la forme d’une confrontation chantée : une chorale d’étudiants de l’artiste interprète les accusations portées par l’association, tandis que Lili et Nicolas Murer chantent la réponse de l’écrivain. Cette œuvre révèle qu’une ligne politique n’est jamais qu’une abstraction au regard de la diversité des subjectivités sur un sujet aussi complexe que cette maladie4.

Le cinéaste expérimental Yann Beauvais joue également avec la confrontation des énoncés discursifs. Son installation vidéo Tu, sempre (2002-2023), en constante évolution depuis vingt ans, consigne une multitude de réflexions autour du sida. Le corps du spectateur est intégré dans un dispositif immersif, à partir d’un système de miroirs qui réfléchissent les projections. Beauvais utilise une variété de textes « objectifs » issus d’analyses journalistiques ou politiques, et des témoignages intimes. Ce collage textuel montre qu’il n’y a pas qu’un sida, mais « des sida(s) ». Le film Snow Job: The Media Hysteria of AIDS (1989) de Barbara Hamme faisait déjà écho à ce traitement hystérique de l’épidémie par les médias américains, à une époque où l’on délirait sur cette maladie.

Artistes confirmés, émergents ou marginalisés, tous se tiennent à la croisée des chemins entre la création artistique et une épistémologie du sida. En ce sens, l’exposition rassemble une hétérogénéité d’artéfacts plastiques, textiles, textuels, d’archives, de photographies, d’œuvres vidéo et d’installations conceptuelles. Les œuvres sont agencées par affinités esthétiques, formelles et intellectuelles, en entrelaçant volontairement les contextes géographiques et les temporalités. Dans un même espace, les Body Maps du collectif africain Bambanani Women’s Group dialoguent avec le Patchwork n°21 (2017) de la collective parisienne des Ami·es du Patchwork des Noms, cherchant chacune à attirer l’attention sur l’impact de l’épidémie dans différentes localisations. C’est également le cas du couple d’artistes Julien Devemy et Régis Samba-Kounzi, qui se sont rencontrés dans le cadre de leur militantisme. Dans un jeu entre le subjectif et le collectif, ils articulent les questions de l’homosexualité et du panafricanisme autant que les enjeux de race et de classe hérités de l’histoire coloniale. L’épidémie du VIH a tragiquement confirmé les inégalités existant entre l’Occident et le reste du monde.

Récemment, la reformulation du VIH comme zoonose, une épidémie découlant des bouleversements des écosystèmes, et l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le contexte de conception de l’exposition, a engendré une remise en question nécessaire. Le rapport entre la production d’objets plastiques et la programmation de manifestations culturelles et leurs considérables rejets matériels en matière de déchets devient aujourd’hui problématique. Dans ce sens, Jesse Darling déploie un espace critique où des références à l’histoire de l’art dialoguent avec l’actualité politique. Iel réalise, pour « Exposé·es », deux vitrines transparentes remplies de résidus d’œuvres emblématiques de Félix González-Torres, récupérés après leur installation à la Bourse du Commerce. Il s’agit évidemment d’un hommage à l’artiste américain, décédé de suites de la maladie, mais qui intègre un débat sur ce qu’il advient de ces artéfacts une fois que vient la fin du temps de l’exposition.

Crédit photo : Aurélien Mole

Dans un dialogue incroyablement vivant et vibrant, la place importante consacrée aux créateurs disparus est articulée directement par les artistes vivants qui les convoquent5. Réactualiser, c’est accepter une mélancolie qui vient témoigner, au présent, d’un passé qui ne passe pas, en rendant présents ses fantômes et ses traces. La photographe Moyra Davey a sélectionné une série de photographies de l’écrivain Hervé Guibert. Ces images sont souvent remplies, comme dans Table de travail, mammouths, homme blessé (s.d.), de manuscrits, de machines à écrire ou de livres. En réponse, Moyra Davey produit pour l’exposition la série « Visitor », évoquant le système de santé états-unien. Elle joue avec l’entrelacement d’images photographiques et de notes autobiographiques. Déjà, dans les années 1990, Félix González-Torres pensait à ces questions de la transmission et de l’héritage dans ses « Portraits », connectant des histoires mutuellement isolées à partir d’une syntaxe minimaliste. L’œuvre se présente comme un alignement de mots, de dates, et d’espaces laissés vacants en haut d’une cimaise. Ces informations commémorent des événements marquants liés à la vie d’un modèle à chaque fois différent. Le sentiment de la perte à venir est finalement déjà inscrit au sein même de ce dispositif conceptuel.

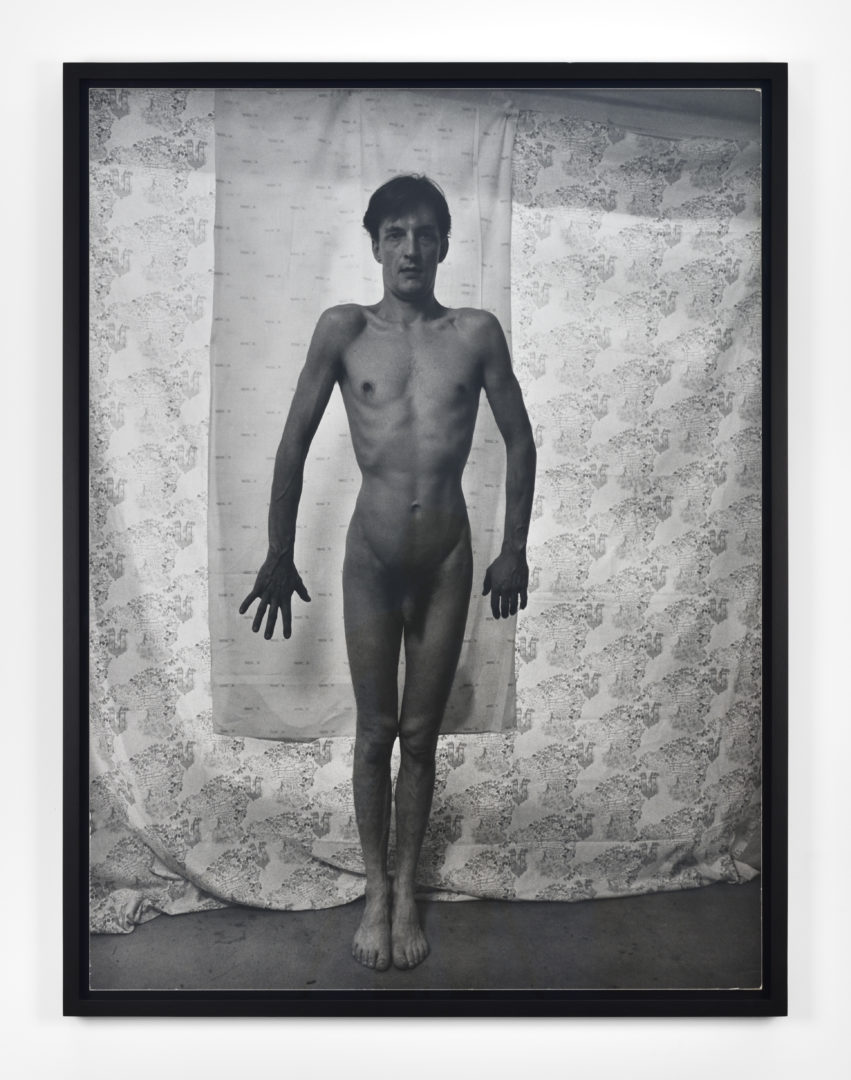

François Piron a également invité des proches de ces artistes décédés, souvent des collaborateurs directs ou indirects, à fournir des témoignages. Le photographe Jean-Luc Moulène a documenté les différentes actions du Rituel de transmutation du corps souffrant au corps transfiguré (1993-1995) de Michel Journiac. Au regard de l’émergence de l’épidémie naissante, l’artiste corporel avait réactivé et réactualisé ses performances des années 1970. Le rituel, inspiré du vocabulaire liturgique, devenait dans ce contexte un élément de structuration des communautés endeuillées. Marqué par les disparitions successives de ses proches, Journiac reprend le portrait photographique nu de son ami décédé Frédéric Nika (dit Darek), réalisé par Moulène, pour en faire une icône. C’est une « image fantôme », pour reprendre le terme de Guilbert, composée à partir de feuilles d’or et du sang de l’artiste. Il se dégage de la confrontation entre ces deux versions une incroyable force spectrale. Celle-ci est due en partie à la représentation frontale et sous-entendue de la vulnérabilité et de la pesanteur de ce corps disparu. Le prénom, l’initiale du nom et la date de la mort de Darek apparaissent également dans le Mur des amis morts (1993), réalisé par Journiac pour rendre hommage à ses amis disparus, aux côtés de ceux du galeriste Gilles Dusein6. Fondateur de la galerie nomade Urbi et Orbi, il fut un acteur important dans la lutte contre le sida au sein du milieu de l’art parisien. Dusein présenta pour la première fois en France le travail de la photographe Nan Goldin, qui le prit régulièrement comme modèle jusqu’à son dernier souffle. La cinéaste Marion Scemama évoque quant à elle, avec beaucoup d’émotion, sa collaboration avec son ami décédé, l’artiste David Wojnarowicz. Dans le film When I put my hand on your body (1989), la cinéaste capte le corps de Wojnarowicz dans une sublime scène d’étreinte amoureuse homosexuelle : une bouche qui embrasse tendrement le corps de son amant, des caresses sur la peau. Ensemble, ils repoussent le sentiment croissant de la mort qui les entourait à cette époque, en rendant une place centrale au désir et la sensualité dans les relations amoureuses : « C’était comme si la lumière de la mort pouvait éclairer l’obscurité de la vie7. »

La salle la plus frappante de l’exposition est sans aucun doute celle consacrée à la « Circulation fluide ». Un parallélisme est fait ici entre les deux luttes dans lesquelles s’engage un activisme subversif queer : celle contre le sida et celle contre l’hétéronormativité des formes et du discours. À travers la constellation d’artistes et d’œuvres d’art présentée et dans la manière dont ces dernières sont réunies dans l’espace, une atmosphère particulière se dégage. La très énigmatique Parcelle à céder de Philippe Thomas – 30m2 de parquet flottant de travers sur le sol du Palais de Tokyo – incarne le décalage entre l’espace institutionnel du White Cube normatif et l’affirmation d’une position à la marge, qui trouble la clarté du discours. L’artiste Henrik Olesen réunit une variété de pièces anciennes et nouvelles qui abordent avec beaucoup d’ironie la relation entre le corps, la sexualité et les normes sociales et politiques. La série « Milk » se compose de moulages en résine de briques de lait, qui semblent remplies de fluides corporels équivoques. La vidéo Le corps sous la peau est une usine surchauffée (2005), titrée d’après Antonin Artaud, revient également sur l’injonction faite au corps par une idéologie néolibérale de la propriété. Elle fait écho à la vidéo Montre + Lèvre de Guillaume Dustan. C’est un film amateur que l’écrivain avait réalisé lors d’une performance de Christophe Chemin dans une galerie parisienne, alors qu’il était victime d’une intense période de dépression. Celle-ci se perçoit dans les bribes de discussions captées par la caméra : « Je suis tellement paranoïaque que j’ai peur. » Les corps sont finalement très peu visibles ici, puisque l’attention de Dustan était concentrée avant tout sur le sol. Elle relie superbement la pièce de Philippe Thomas au sol avec les peintures homo-érotico-pornographiques de Bastille, également présentées, provoquant ce que Henrik Olesen appelle avec délice une « circulation queer8 ».

Ainsi, ces différentes œuvres, en assumant chacune leur propre subjectivité, répondent à un problème politique précis, permettant de ressentir et de combattre les effets les plus dramatiques de l’épidémie du sida sur l’intime. Comme l’explique Elisabeth Lebovici, le terme d’« exposition » joue ici de sa polysémie, dans le cadre du Palais de Tokyo, puisqu’il décrit autant l’« action de mettre en vue », l’« action de faire connaître », que la « soumission à l’action de quelque chose9 ». Cette soumission du sujet résonne d’autant plus avec le contexte pandémique du Covid-19 et des restrictions bio-sécuritaires que nous ont imposées les autorités : le bannissement de la promiscuité corporelle, l’isolement des corps malades. Ne pouvant être ramenée à une simple entreprise commémorative, « Exposé·es » est surtout un objet hybride, difficile à définir, à la fois curatorial, discursif, esthétique et politique. Cette exposition circule avec succès avec la portée affective et sensible de la création contemporaine, dans son ouverture à l’autre, à l’individuel et au collectif, notamment dans le cadre de ces émouvants échanges entre les artistes vivants et décédés. « Exposé·es » déborde d’une incroyable force vitale, incitant les vivants à mettre « les morts à l’œuvre10 ».

______________________________________________________________________________

1 Entretien avec Vinciane Despret, Exposées (D’après Ce que le sida m’a fait d’Elisabeth Lebovici), Palais de Tokyo, 16 février – 14 mai 2023, Elisabeth Lebovici & François Piron (dir.), Arles : Actes Sud, 2022, p. 175.

2 Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait, Paris : Jrp/editions / Fondation Antoine de Galbert, 2021, p. 9.

3 Alain Ménil, Sain(t) et saufs. Sida : une épidémie de l’interprétation, Paris : Les Belles Lettres, 1997, p. 128.

4 « Ceux qui reprochent à Hervé [Guilbert] sa manière de parler du sida lui en veulent de considérer le sien comme un destin. Il ne l’a pas accueilli comme une joie mais il en fait ce qu’il a pu. Et il en est mort. », Mathieu Lindon, Hervelino, Paris : P. O. L., coll. Folio, 2021, p. 94.

5 Avec regret, nous n’aborderons pas dans ce texte les magnifiques peintures de l’artiste anglais Derek Jarman. À ce sujet, nous renvoyons à la lecture de l’article de Guillaume Lasserre dans le n° 102 de 02 : https://www.zerodeux.fr/en/reviews-en/dereck-jarman-2/

6 Cf. Antoine Idier, Pureté et impureté de l’art. Michel Journiac et le sida, Aurillac : Sombres torrents, 2019.

7 Extrait d’une conversation entre Sylvère Lotringer et Marion Scemama de 2004, reproduit dans le catalogue. Op. cit. p. 118.

8 Ibid., p. 238.

9 Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait., op. cit., p. 14.

10 Vinciane Despret, Les morts à l’œuvre, Paris : La Découverte, 2023.

Head image : Vues d’exposition, Exposé·es, Moyra Davey – Palais de Tokyo (17/02/2023 – 14/05/2023)

Crédit photo : Aurélien Mole

articles liés

Pratiquer l’exposition (un essai scénographié)

par Agnès Violeau

La vague techno-vernaculaire (pt.2)

par Félicien Grand d'Esnon et Alexis Loisel Montambaux

La vague techno-vernaculaire (pt.1)

par Félicien Grand d'Esnon et Alexis Loisel Montambaux