Que sont mes revues devenues ?

Une brève histoire des revues d’art en France des mid-nineties à aujourd’hui…

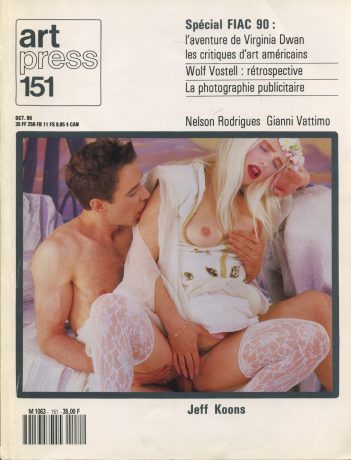

En 1997 naissait la revue 02 au milieu d’un paysage éditorial bouillonnant, riche d’inventions et de nouvelles propositions, où la menace d’un grand remplacement numérique ne faisait pas encore frémir les derniers magnats de la presse. Sur la scène française régnait en maîtresse jalouse la vieille dame art press dont la rédactrice en chef Catherine Millet n’allait pas tarder à devenir l’auteur de best seller que l’on connaît, tandis qu’au portillon se bousculaient de pressés Rastignac, impatients de lui ravir sa couronne… Las, vingt ans plus tard, art press et l’inoxydable graphisme de Roger Talon sont toujours là, n’ayant fait que de très rares concessions à une époque et à une scène contemporaine de plus en plus anglophones et mondialisées, comme celle de devenir bilingue justement, tandis que les jeunes rebelles qui avaient fait souffler un vent de rafraîchissante radicalité, à l’instar d’Omnibus, ultra dense feuille de chou dont la révolutionnaire gratuité allait susciter de nombreuses vocations, sombraient dans un oubli aussi regrettable que définitif… Pour autant, le « triomphe » d’art press est plus une victoire à la Pyrrhus si l’on considère que le paysage éditorial français n’a jamais réussi à se porter à la hauteur de réussites telles que Frieze ou ArtReview ou bien encore des italiennes Mousse ou Kaleidoscope dont l’insolente santé vient souligner les nombreuses faiblesses de la presse artistique française.

Le contexte historique de la fin des années 90

Au milieu des années 90, un bouquet de nouvelles venues vient bousculer le paysage endormi des revues d’art français où domine donc sans partage la doyenne art press. Elles ont pour nom Documents sur l’art, Omnibus ou encore blocnotes et prétendent ringardiser une certaine manière de considérer la critique d’art qui se veut l’héritière de Baudelaire, comme l’explique Frank Perrin, fondateur de blocnotes avec sa comparse Armelle Leturcq1, qui rêve comme les autres arrivants de bouleverser et de réinventer un paysage éditorial que tous jugent obsolète, avec son graphisme rigide, ses formats convenus et son approche de l’art contemporain complètement datée. Pour les trublions, ce n’est pas seulement le contenu de l’objet qui doit se voir dérangé mais avant tout sa forme, son modèle économique et son contexte d’apparition. Pour Perrin encore, une revue ne doit pas se contenter de produire un contenu éditorial « classique » sous la forme d’une succession de textes proposant différents angles de vue, articulant des manières rebattues de traiter l’actualité artistique, portraits, articles de fond, chroniques : en pleine apogée de la « révolution transdisciplinaire », une revue se doit de participer de ce mix en donnant de la visibilité aux autres arts que sont la danse, la vidéo, la littérature ou encore la techno qui envahit peu à peu la France des nineties en générant de méga rassemblements, les raves, reléguant au passage les concerts des seventies-eighties au rang d’antiquités. La revue n’est plus une fin en soi, elle n’est plus le lieu de la confection idéalisée d’un paysage artistique rêvé, de la contestation sociale et politique qu’elle fut jusque dans les années 80 tout en permettant à ses fondateurs, tous membres à des degrés divers de l’intelligentsia, de mettre en pratique le résultat de leurs réflexions, espèces de melting-pots spirituels où l’on brasse des possibles et refait le monde à longueur de colonnes. Elle devient — en s’hybridant, en se laissant « corrompre » par les images2 et en se démocratisant grâce à la généralisation de l’offset et à la facilité d’accès aux « traitements de textes » — un média destiné à accompagner une action artistique plus élargie, qui va de la salle d’exposition à la salle de concert : le magazine, qui mord de plus en plus le territoire de la revue3, fait désormais partie d’un expanded project, à l’instar de la manifestation éponyme réalisée par Laurent Godin au milieu des années 90 qui, comme l’explique ce dernier, peut s’analyser en le prolongement de l’imprimé par d’autres moyens4. Par ailleurs, ces supports qui prennent leur essor en pleine crise économique correspondent pour l’essentiel à un paysage artistique circonscrit qui réunit un petit groupe d’artistes autour de deux ou trois commissaires emblématiques5 : ainsi de Documents sur l’art, la revue de Nicolas Bourriaud et d’Éric Troncy dont l’éphémère existence accompagna leur émergence sur la scène française en leur permettant de fourbir leurs armes théoriques dans ses colonnes avant qu’elles ne se transforment en statements de leurs futures expositions. Bien que Documents ne dure que cinq ans, la carrière de Nicolas Bourriaud, d’Éric Troncy et de leur crew d’artistes (de Dominique Gonzalez-Foerster à Liam Gillick en passant par Philippe Parreno et Pierre Huyghe) se lance.

Au milieu des années 90, un bouquet de nouvelles venues vient bousculer le paysage endormi des revues d’art français où domine donc sans partage la doyenne art press. Elles ont pour nom Documents sur l’art, Omnibus ou encore blocnotes et prétendent ringardiser une certaine manière de considérer la critique d’art qui se veut l’héritière de Baudelaire, comme l’explique Frank Perrin, fondateur de blocnotes avec sa comparse Armelle Leturcq1, qui rêve comme les autres arrivants de bouleverser et de réinventer un paysage éditorial que tous jugent obsolète, avec son graphisme rigide, ses formats convenus et son approche de l’art contemporain complètement datée. Pour les trublions, ce n’est pas seulement le contenu de l’objet qui doit se voir dérangé mais avant tout sa forme, son modèle économique et son contexte d’apparition. Pour Perrin encore, une revue ne doit pas se contenter de produire un contenu éditorial « classique » sous la forme d’une succession de textes proposant différents angles de vue, articulant des manières rebattues de traiter l’actualité artistique, portraits, articles de fond, chroniques : en pleine apogée de la « révolution transdisciplinaire », une revue se doit de participer de ce mix en donnant de la visibilité aux autres arts que sont la danse, la vidéo, la littérature ou encore la techno qui envahit peu à peu la France des nineties en générant de méga rassemblements, les raves, reléguant au passage les concerts des seventies-eighties au rang d’antiquités. La revue n’est plus une fin en soi, elle n’est plus le lieu de la confection idéalisée d’un paysage artistique rêvé, de la contestation sociale et politique qu’elle fut jusque dans les années 80 tout en permettant à ses fondateurs, tous membres à des degrés divers de l’intelligentsia, de mettre en pratique le résultat de leurs réflexions, espèces de melting-pots spirituels où l’on brasse des possibles et refait le monde à longueur de colonnes. Elle devient — en s’hybridant, en se laissant « corrompre » par les images2 et en se démocratisant grâce à la généralisation de l’offset et à la facilité d’accès aux « traitements de textes » — un média destiné à accompagner une action artistique plus élargie, qui va de la salle d’exposition à la salle de concert : le magazine, qui mord de plus en plus le territoire de la revue3, fait désormais partie d’un expanded project, à l’instar de la manifestation éponyme réalisée par Laurent Godin au milieu des années 90 qui, comme l’explique ce dernier, peut s’analyser en le prolongement de l’imprimé par d’autres moyens4. Par ailleurs, ces supports qui prennent leur essor en pleine crise économique correspondent pour l’essentiel à un paysage artistique circonscrit qui réunit un petit groupe d’artistes autour de deux ou trois commissaires emblématiques5 : ainsi de Documents sur l’art, la revue de Nicolas Bourriaud et d’Éric Troncy dont l’éphémère existence accompagna leur émergence sur la scène française en leur permettant de fourbir leurs armes théoriques dans ses colonnes avant qu’elles ne se transforment en statements de leurs futures expositions. Bien que Documents ne dure que cinq ans, la carrière de Nicolas Bourriaud, d’Éric Troncy et de leur crew d’artistes (de Dominique Gonzalez-Foerster à Liam Gillick en passant par Philippe Parreno et Pierre Huyghe) se lance.

Cédant à l’irrésistible attrait des arguments sonnants et trébuchants des marques et de la fashion, certaines de ces nouvelles pousses que l’on croyait les héritières de la déconnante Actuel, migrent vers des horizons encore plus éloignés d’une austérité formelle et textuelle désormais disqualifiée : les Purple et autres Crash se transforment lentement mais sûrement en quasi magazines de mode, en glossies qui ne se différencient des féminins que par la signature-caution d’anciennes gloires de la critique, rejoignant ainsi la cohorte des magazines chics et branchés comme L’Officiel ou Numéro où la présence de l’art apparaît plus comme un décor cool qu’un véritable lieu de débat.

Mais toute contre-réforme a sa réforme : après les épisodes sans lendemains d’Omnibus, de blocnotes et de Documents, divers courants apparaissent simultanément au sein du paysage français, les uns correspondant plus à une tentative de relever le flambeau d’une critique pure et dure, plutôt austère sur le plan du graphisme, tandis que les autres remettent en vigueur une critique incarnée qui promeut une certaine idée du style français, pétri de références littéraires. En 2005, Frédéric Wecker, philosophe et économiste, lance une nouvelle publication qui semble vouloir directement concurrencer l’inaltérable art press, cette dernière ayant assuré vaillamment l’intérim entre la fin de la rébellion et le retour au classicisme. À bien des égards Art 21 et art press sont proches : même format, même graphisme épuré, même absence de fioritures dans le rapport texte / images, pas d’encadrés à la Kaleidoscope, pas de fonds colorés à la Mousse, pas de doubles pages suspectées de trop illustrer « visuellement » un texte à nouveau valorisé pour ce qu’il est, à savoir un développement logique, une démonstration, une thèse. Art 21 s’éteindra en 2011 après 31 numéros, laissant le champ libre à sa rivale supposée qui maintient le cap et une formule que vient seulement bousculer la création d’un supplément, art press 2 qui fera office d’approfondissement thématique. La brusque éviction d’un candidat sérieux, trop sérieux peut-être, au poste de champion des supports de la critique d’art en France s’explique peut-être par une trop grande rigidité formelle au moment où l’on redécouvre un certain goût pour un graphisme inventif et décomplexé. Les longues plages textuelles d’Art 21 ne semblent plus en phase avec l’idée du magazine qui prévaut désormais, où le lecteur ne recherche pas forcément à se plonger dans des débats théoriques parfois laborieux et polémiques6 mais plutôt dans une espèce de mixte entre divertissement visuel et agitation neuronale : en ce milieu des années 00, l’option magazine a définitivement pris le pas sur celle de la revue sur les étals des kiosques et des maisons de la presse. La revue 20/27 qui apparaît deux ans après la création d’Art 21 subira le même sort une année plus tard.

Mais toute contre-réforme a sa réforme : après les épisodes sans lendemains d’Omnibus, de blocnotes et de Documents, divers courants apparaissent simultanément au sein du paysage français, les uns correspondant plus à une tentative de relever le flambeau d’une critique pure et dure, plutôt austère sur le plan du graphisme, tandis que les autres remettent en vigueur une critique incarnée qui promeut une certaine idée du style français, pétri de références littéraires. En 2005, Frédéric Wecker, philosophe et économiste, lance une nouvelle publication qui semble vouloir directement concurrencer l’inaltérable art press, cette dernière ayant assuré vaillamment l’intérim entre la fin de la rébellion et le retour au classicisme. À bien des égards Art 21 et art press sont proches : même format, même graphisme épuré, même absence de fioritures dans le rapport texte / images, pas d’encadrés à la Kaleidoscope, pas de fonds colorés à la Mousse, pas de doubles pages suspectées de trop illustrer « visuellement » un texte à nouveau valorisé pour ce qu’il est, à savoir un développement logique, une démonstration, une thèse. Art 21 s’éteindra en 2011 après 31 numéros, laissant le champ libre à sa rivale supposée qui maintient le cap et une formule que vient seulement bousculer la création d’un supplément, art press 2 qui fera office d’approfondissement thématique. La brusque éviction d’un candidat sérieux, trop sérieux peut-être, au poste de champion des supports de la critique d’art en France s’explique peut-être par une trop grande rigidité formelle au moment où l’on redécouvre un certain goût pour un graphisme inventif et décomplexé. Les longues plages textuelles d’Art 21 ne semblent plus en phase avec l’idée du magazine qui prévaut désormais, où le lecteur ne recherche pas forcément à se plonger dans des débats théoriques parfois laborieux et polémiques6 mais plutôt dans une espèce de mixte entre divertissement visuel et agitation neuronale : en ce milieu des années 00, l’option magazine a définitivement pris le pas sur celle de la revue sur les étals des kiosques et des maisons de la presse. La revue 20/27 qui apparaît deux ans après la création d’Art 21 subira le même sort une année plus tard.  Pourtant portée par un universitaire de renom, Arnaud Pierre, et un critique d’art internationalement reconnu, Michel Gauthier, 20/27 a tout pour réussir une mise en orbite parfaite : un graphisme soigné, des textes d’auteurs de premier plan sur des artistes en vue, des analyses très poussées, des écrits maîtrisés. Rien à redire sur le plan de la qualité des contributeurs impitoyablement cornaqués par le duo Gauthier-Pierre, sauf que là encore c’est le positionnement qui apparaît décalé : 20/27 nous rappelle un peu trop la revue Artstudio, grande référence des années 70 dont elle épouse l’approche graphique et le format. Et son format n’est peut être plus assez grand ou l’est trop : le lecteur (comme les annonceurs) plébiscite désormais un format hors-normes quand il s’agit de voir de l’art à travers un magazine — envisagé comme un succédané d’exposition — et la taille bouquin quand il s’agit de se plonger dans une lecture approfondie. Après six numéros, Pierre Denan, son directeur, doit mettre fin à la parution d’une publication qu’il avait portée à bout de bras, ne réussissant plus à trouver d’annonceurs pour produire une revue insuffisamment diffusée (500 exemplaires).

Pourtant portée par un universitaire de renom, Arnaud Pierre, et un critique d’art internationalement reconnu, Michel Gauthier, 20/27 a tout pour réussir une mise en orbite parfaite : un graphisme soigné, des textes d’auteurs de premier plan sur des artistes en vue, des analyses très poussées, des écrits maîtrisés. Rien à redire sur le plan de la qualité des contributeurs impitoyablement cornaqués par le duo Gauthier-Pierre, sauf que là encore c’est le positionnement qui apparaît décalé : 20/27 nous rappelle un peu trop la revue Artstudio, grande référence des années 70 dont elle épouse l’approche graphique et le format. Et son format n’est peut être plus assez grand ou l’est trop : le lecteur (comme les annonceurs) plébiscite désormais un format hors-normes quand il s’agit de voir de l’art à travers un magazine — envisagé comme un succédané d’exposition — et la taille bouquin quand il s’agit de se plonger dans une lecture approfondie. Après six numéros, Pierre Denan, son directeur, doit mettre fin à la parution d’une publication qu’il avait portée à bout de bras, ne réussissant plus à trouver d’annonceurs pour produire une revue insuffisamment diffusée (500 exemplaires).  À peu près concomitamment (2003) apparaît Particules qui représente un véritable paradoxe au vu des critères dominants dans le paysage des magazines : alors que la génération précédente avait condamné définitivement la critique « baudelairienne » et mis au goût du jour une ouverture internationale, Particules prône une critique dédiée à la scène française et se réclame de la figure de Bernard Lamarche-Vadel, tenant d’une approche littéraro-romantique. Dénonçant une mondialisation effrénée qui occulte injustement la carrière des artistes hexagonaux, le magazine « cherche à éviter toute forme de novlangue et à tordre le cou aux stéréotypes de l’écriture sur l’art » dixit Gaël Charbeau, son fondateur, ce qui donne parfois des manières d’écrire à la limite de la franchouillardise… Ils empruntent cependant une voie alternative en matière de diffusion, celle de la presse gratuite qui utilise le réseau des galeries, des centres d’art et des musées. Ce qui en fait d’une certaine manière les successeurs assez improbables des Omnibus et autres Pacemaker qui eux, orientaient résolument leurs colonnes vers la scène internationale. Contrairement à 20/27 et Art 21, ce n’est pas l’argument économique qui a mis fin à la parution de Particules mais plutôt le non-désir de se colleter avec les réalités d’une économie « durable. »

À peu près concomitamment (2003) apparaît Particules qui représente un véritable paradoxe au vu des critères dominants dans le paysage des magazines : alors que la génération précédente avait condamné définitivement la critique « baudelairienne » et mis au goût du jour une ouverture internationale, Particules prône une critique dédiée à la scène française et se réclame de la figure de Bernard Lamarche-Vadel, tenant d’une approche littéraro-romantique. Dénonçant une mondialisation effrénée qui occulte injustement la carrière des artistes hexagonaux, le magazine « cherche à éviter toute forme de novlangue et à tordre le cou aux stéréotypes de l’écriture sur l’art » dixit Gaël Charbeau, son fondateur, ce qui donne parfois des manières d’écrire à la limite de la franchouillardise… Ils empruntent cependant une voie alternative en matière de diffusion, celle de la presse gratuite qui utilise le réseau des galeries, des centres d’art et des musées. Ce qui en fait d’une certaine manière les successeurs assez improbables des Omnibus et autres Pacemaker qui eux, orientaient résolument leurs colonnes vers la scène internationale. Contrairement à 20/27 et Art 21, ce n’est pas l’argument économique qui a mis fin à la parution de Particules mais plutôt le non-désir de se colleter avec les réalités d’une économie « durable. »

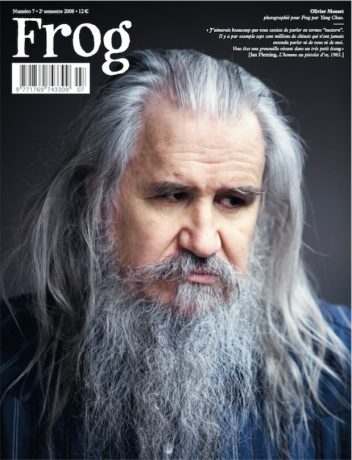

En ce début des années 2010, la situation du paysage éditorial français se trouve donc plutôt morose puisque deux revues au dynamisme éditorial et à l’ambition intellectuelle incontestables cessent de paraître, à l’instar de cet autre support qui était très présent dans le paysage… Pour le lecteur affamé, reste à se mettre sous la dent l’indéboulonnable art press qu’aucune crise ne réussit à ébranler et qui fête allègrement ses quarante ans en 2012 : nous ne ferons ici pas le tour exhaustif de la presse artistique française, nous nous cantonnerons très arbitrairement à des objets qui relèvent intégralement du commentaire sur et du débat autour de l’art contemporain, donc d’une certaine manière de la critique, même si cette notion échappe à toute définition stabilisée et est sujette à bien des critiques dont la principale est peut-être de ne plus l’être du tout. Aussi nous exclurons résolument de cette brève étude Beaux-arts Magazine, L’Œil, Connaissance des arts, Le Journal des Arts, magazines qui nous paraissent plus relever majoritairement du marché et du patrimoine et / ou de l’art moderne bien que ces parutions présentent en leur sein des contributions et des chroniques portant sur l’art contemporain tout à fait honorables réalisées par des rédacteurs tout à fait dignes d’intérêt. Nous nous exclurons bien évidemment nous-mêmes de cette discussion pour des raisons évidentes de déontologie.  En cette fin des années 00, les appels à de nouveaux supports de la critique d’art française semblent devoir rester sans réponse : c’est oublier Frog, créé en 2005 par Éric Troncy et Stéphanie Moisdon dans le giron du centre d’art le Consortium à Dijon. D’emblée la volonté de Frog est de se démarquer des pratiques habituelles des magazines qui échouent à exploiter le différentiel texte / image qui fonde la dynamique d’un magazine : le parti pris de ne pas limiter la longueur des textes participe de la volonté régulièrement affichée par Éric Troncy de privilégier la place des auteurs en refusant de saucissonner leurs écrits. Cependant, les artistes dont on parle dans cet objet au format généreux sont ceux-là mêmes qu’il arrive à Éric Troncy de critiquer pour cause d’appartenance à cette art industry qu’il condamne… Malgré d’indéniables qualités, Frog n’est pas parvenue à devenir la revue de référence qu’elle ambitionnait d’être. À cela de multiples raisons, comme peut-être celle de paraître à intervalles trop distants (c’est un semestriel) pour créer un effet pavlovien de reconnaissance visuelle, d’avoir une diffusion trop confidentielle, d’être un peu trop chère pour la bourse d’un étudiant ou encore peut-être d’avoir un graphisme un peu trop systématique.

En cette fin des années 00, les appels à de nouveaux supports de la critique d’art française semblent devoir rester sans réponse : c’est oublier Frog, créé en 2005 par Éric Troncy et Stéphanie Moisdon dans le giron du centre d’art le Consortium à Dijon. D’emblée la volonté de Frog est de se démarquer des pratiques habituelles des magazines qui échouent à exploiter le différentiel texte / image qui fonde la dynamique d’un magazine : le parti pris de ne pas limiter la longueur des textes participe de la volonté régulièrement affichée par Éric Troncy de privilégier la place des auteurs en refusant de saucissonner leurs écrits. Cependant, les artistes dont on parle dans cet objet au format généreux sont ceux-là mêmes qu’il arrive à Éric Troncy de critiquer pour cause d’appartenance à cette art industry qu’il condamne… Malgré d’indéniables qualités, Frog n’est pas parvenue à devenir la revue de référence qu’elle ambitionnait d’être. À cela de multiples raisons, comme peut-être celle de paraître à intervalles trop distants (c’est un semestriel) pour créer un effet pavlovien de reconnaissance visuelle, d’avoir une diffusion trop confidentielle, d’être un peu trop chère pour la bourse d’un étudiant ou encore peut-être d’avoir un graphisme un peu trop systématique.

Nul n’est prophète en son pays

Mais surtout, c’est de l’étranger que nous vient la relève et principalement d’Italie avec la véritable tornade que constitue l’arrivée de Kaleidoscope et de Mousse sur la scène européenne et donc française. Car s’il y a bien des comètes qui ont traversé le ciel des art magazines à la fin des années 00, ce sont bien ces deux-là qui ont instantanément ringardisé nombre de nos confrères avec leur format xxl, leur feu d’artifice graphique, l’audace de leur sommaire, la volonté de faire le tour de l’actualité planétaire en une seule publication, bien plus volumineuse qu’art press et de surcroît gratuite : difficile de résister aux attraits des deux canards qui du coup se taillent la part du lion grâce à une politique de vente ultra agressive, à la limite du dumping… Peu importe, les galeries et les centres d’art se précipitent sur les nouveaux arrivants qui raflent la mise. Mousse et Kaleidoscope envahissent l’espace des revues d’art et le bouleversent durablement. Puis, ayant épuisé les joies et les difficultés de la distribution d’une revue gratuite, qui plus est épaisse et donc chère à produire, deviennent payantes, ayant fidélisé leur public d’annonceurs et de lecteurs. Un succès qui s’explique vraisemblablement par des soutiens privés importants à la base et un réservoir de rédacteurs pléthorique issu de la plus grande faculté d’histoire de l’art d’Europe, celle de Milan, mais surtout grâce à l’extraordinaire énergie de leurs rédac’chefs globe-trotters. Et ce « miracle à l’italienne » ne se cantonne pas à l’insolente santé de ces Milanaises, il faut accorder une mention spéciale à la romaine Cura qui, loin de l’arrivée en fanfare des précitées s’est lentement insérée dans le paysage, toute en discrétion, en développant une identité visuelle à mille lieues du tape-à-l’œil de Kaleidoscope, tout en proposant de riches contenus textuels.

Si l’on considère Frieze, ArtReview, Spike, Texte zur Kunst, etc., il faut bien se rendre à l’évidence que l’inventivité et l’audace viennent d’ailleurs : ce sont les supports étrangers qui désormais représentent l’offre textuelle et graphique la plus pertinente, à de rares exceptions près.

Si l’on considère Frieze, ArtReview, Spike, Texte zur Kunst, etc., il faut bien se rendre à l’évidence que l’inventivité et l’audace viennent d’ailleurs : ce sont les supports étrangers qui désormais représentent l’offre textuelle et graphique la plus pertinente, à de rares exceptions près.

Une biodiverstité menacée

Les revues (françaises) sont-elles donc condamnées à disparaître, dépassées dans leur mode d’apparition et dans leur principe même, cernées de toutes parts par des menaces aussi diverses que la circulation intensive des images sur le web, la désaffection de galeries qui les considèrent désormais comme de simples fournisseurs d’arguments commerciaux, préférant produire leurs propres « bulletins7», et le désengagement d’un État pour qui la culture ne fait même plus partie des thèmes de campagne8? Mais n’est-ce pas toute la presse art qui est en danger, du moins celle qui prétend encore apporter une quelconque dimension « critique » dans un système des beaux-arts qui ne tolère guère la contradiction ou le doute à la base de la critique : dans ce monde de l’art 2.0, il n’y a guère de place pour la discussion, le débat, la nuance, la dialectique, et d’autres systèmes de pensée non binaires qui, jusqu’à il y a encore très peu de temps, accompagnaient la « lecture » de l’art contemporain. Parmi toutes les conséquences qu’a produites l’intrusion massive du web dans le monde de l’art, l’une des moindres est d’avoir transformé l’ancien amateur éclairé en un consommateur compulsif et « infidèle ». Nous n’insisterons pas ici sur ces conséquences qui ont été décrites en de multiples endroits, mais simplement sur la question de savoir si cette inflation spectaculaire du visuel, cet accès illimité et instantané à l’information, aura raison des magazines et des revues.

Selon Marshall McLuhan, les médias ne disparaissent jamais vraiment, ils se télescopent, s’entrechoquent et s’hybrident, à l’instar de la télé, « vieux média » qui n’a jamais vraiment disparu mais dont la manière d’être regardé et conçu a fondamentalement basculé, de propagande étatique puis de « libérateur de temps de cerveaux disponible pour la pub9 », vers une relation ouverte, synonyme de grille éclatée, de feuilleté dont on recompose à l’envi la recette, faite de programmes en replay et de productions diverses, vidéos personnelles ou issues des réseaux sociaux et des divers sites dédiés, etc. Le grand théoricien canadien des médias n’était pas forcément un adorateur des médias émergents qui bousculent notre quotidien et révolutionnent notre rapport au sensible ; au contraire, il aurait pu être considéré comme un lanceur d’alerte, lui qui mettait déjà en garde contre l’appropriation de ces derniers par des sociétés privées : « une fois que nous avons cédé nos sens et nos systèmes nerveux aux manipulateurs privés prêts à profiter du bail qu’ils ont sur nos yeux, nos oreilles et nos nerfs, il ne nous reste vraiment aucun droit. Louer nos yeux, nos oreilles et nos nerfs à une société commerciale, c’est céder le langage ou donner l’atmosphère terrestre à un monopole privé10. » Le monde 2.0 dans lequel nous avons déjà presque entièrement basculé risque fortement d’avoir des conséquences insoupçonnées sur nos agissements via l’emprise qu’il acquiert sur nos consciences et l’affaiblissement du langage qu’il est déjà largement en train d’opérer. La disparition programmée des magazines et des revues peut sembler anecdotique comparée à certains phénomènes beaucoup plus violents : il a été grandement démontré au cours de la dernière campagne électorale américaine que l’usage massif des réseaux sociaux en tant que source d’information avait tendance à déprécier la force des faits au profit de ce que l’on a appelé la « post-vérité » : on sait ce qu’il en est advenu… Nous ne voulons effectivement pas comparer l’impact de la disparition ou la chute d’audience de grands magazines comme Newsweek ou l’Obs à celles des revues d’art… Sauf à reprendre à notre compte l’enseignement de McLuhan qui voit dans l’art une manière de résister à la prégnance de ces nouveaux medias : « J’aimerais savoir ce qui se produirait si l’on se mettait tout à coup à tenir l’art pour ce qu’il est réellement, c’est-à-dire une indication précise sur la façon dont il faut remanier ses facultés pour se préparer au prochain coup de leurs prolongements. Cesserions-nous alors de considérer les œuvres d’art comme l’explorateur l’or et les pierres précieuses dont se parent de simples primitifs ? Quoi qu’il en soit, l’art expérimental renseigne les hommes avec précision sur les prochains assauts que livreront à leurs esprits leurs propres technologies ou calmants de l’inflammation. Ces parties de nous-mêmes que nous projetons hors de nous sous forme d’inventions sont en effet des tentatives de compensation ou de neutralisation des inflammations ou des pressions collectives. Mais le calmant finit généralement par se révéler comme un plus grand mal que l’inflammation initiale, un peu comme une narcomanie. Et c’est ici que l’artiste peut nous enseigner à “suivre le coup” et à l’amortir au lieu de l’encaisser droit au menton. Je ne puis que répéter que l’histoire de l’humanité est une longue suite de directs au menton11».

La résilience des îlots

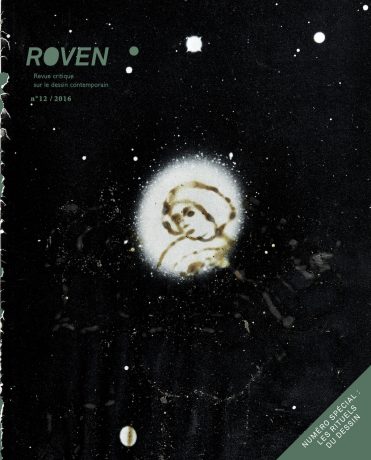

Les revues continuent de représenter une alternative à une pensée, celle de l’art industry, qui colonise de plus en plus les esprits et les pratiques. Elles peuvent être comparées à ces zones d’autonomie temporaires dont parlait Hakim Bay, les fameuses TAZ dont elles empruntent le principe d’une indépendance garantie à l’intérieur de leurs frontières : à l’instar des quotidiens (qui n’ont pas disparu, contrairement à toutes les prévisions catastrophiques) ce sont des mondes en soi qui produisent une suspension temporelle doublement bordée par leur périodicité et par le temps de leur lecture, à rebours de l’accélération perpétuelle qui caractérise notre monde 2.0. Un magazine, une revue, doit rester un îlot de résistance à l’impératif marchand et à la logique comptable des like qui remplace de plus en plus le goût pour la critique et l’évaluation raisonnée. Mais il ne faudrait pas non plus pousser trop loin la métaphore de l’îlot parce qu’elle n’est pas totalement juste et qu’elle est dangereuse : elle occulte le caractère de connectivité extrême qui relie toutes les instances et toutes les ressources, intellectuelles, esthétiques, événementielles, sensibles, nécessaires à la fabrique de l’art et dans laquelle les revues et les magazines ont jusqu’à récemment occupé une place majeure. Dans ce contexte plus que difficile — celui de la France qui subit le handicap d’un attachement viscéral à une langue qui a quasiment disparu de l’espace international de l’art — les revues ont développé des stratégies qui s’apparentent plus à des techniques de survie, s’installant dans des économies de niche ou maximalisant les bénéfices des diverses aides à l’emploi et autres bourses ministérielles, mais aussi multipliant les recherches de solutions afin de remédier à la baisse des principales ressources que sont la publicité et les subventions. Ainsi la revue Volume a pu naître grâce à l’obtention d’une bourse d’aide à la première édition puis a développé un concept de publication qui « observe et interroge l’art contemporain à partir du prisme du son, “entendu” selon une définition élargie intégrant autant la musique, les bruits, la voix, le silence, sa figuration par le biais de formes sculpturales, picturales ou graphiques, son potentiel performatif que toute la dimension socio-culturelle qu’il est en mesure de véhiculer » comme l’explique son cofondateur, Raphaël Brunel. La revue a ensuite attiré le soutien d’un sponsor important qui lui a permis de fonctionner jusqu’à ce que ses fondateurs veuillent poursuivre cette expérience singulière via d’autres moyens, plus proches peut-être d’une dimension curatoriale. La revue Roven occupe elle aussi un espace dédié, celui du dessin, profitant de l’engouement récent pour cette discipline qui a vu la création de foires spécialisées comme Drawing Now et d’une véritable économie bis autour de la pratique : Roven a produit une douzaine de numéros à la pagination généreuse, au graphisme soigné et au corpus de textes et d’interventions fournis et a rapidement rencontré son lectorat ; elle a dû modifier en revanche sa fréquence de parution en 2015 pour devenir annuelle, tout en développant en parallèle une production de livres remarquée.

Les revues continuent de représenter une alternative à une pensée, celle de l’art industry, qui colonise de plus en plus les esprits et les pratiques. Elles peuvent être comparées à ces zones d’autonomie temporaires dont parlait Hakim Bay, les fameuses TAZ dont elles empruntent le principe d’une indépendance garantie à l’intérieur de leurs frontières : à l’instar des quotidiens (qui n’ont pas disparu, contrairement à toutes les prévisions catastrophiques) ce sont des mondes en soi qui produisent une suspension temporelle doublement bordée par leur périodicité et par le temps de leur lecture, à rebours de l’accélération perpétuelle qui caractérise notre monde 2.0. Un magazine, une revue, doit rester un îlot de résistance à l’impératif marchand et à la logique comptable des like qui remplace de plus en plus le goût pour la critique et l’évaluation raisonnée. Mais il ne faudrait pas non plus pousser trop loin la métaphore de l’îlot parce qu’elle n’est pas totalement juste et qu’elle est dangereuse : elle occulte le caractère de connectivité extrême qui relie toutes les instances et toutes les ressources, intellectuelles, esthétiques, événementielles, sensibles, nécessaires à la fabrique de l’art et dans laquelle les revues et les magazines ont jusqu’à récemment occupé une place majeure. Dans ce contexte plus que difficile — celui de la France qui subit le handicap d’un attachement viscéral à une langue qui a quasiment disparu de l’espace international de l’art — les revues ont développé des stratégies qui s’apparentent plus à des techniques de survie, s’installant dans des économies de niche ou maximalisant les bénéfices des diverses aides à l’emploi et autres bourses ministérielles, mais aussi multipliant les recherches de solutions afin de remédier à la baisse des principales ressources que sont la publicité et les subventions. Ainsi la revue Volume a pu naître grâce à l’obtention d’une bourse d’aide à la première édition puis a développé un concept de publication qui « observe et interroge l’art contemporain à partir du prisme du son, “entendu” selon une définition élargie intégrant autant la musique, les bruits, la voix, le silence, sa figuration par le biais de formes sculpturales, picturales ou graphiques, son potentiel performatif que toute la dimension socio-culturelle qu’il est en mesure de véhiculer » comme l’explique son cofondateur, Raphaël Brunel. La revue a ensuite attiré le soutien d’un sponsor important qui lui a permis de fonctionner jusqu’à ce que ses fondateurs veuillent poursuivre cette expérience singulière via d’autres moyens, plus proches peut-être d’une dimension curatoriale. La revue Roven occupe elle aussi un espace dédié, celui du dessin, profitant de l’engouement récent pour cette discipline qui a vu la création de foires spécialisées comme Drawing Now et d’une véritable économie bis autour de la pratique : Roven a produit une douzaine de numéros à la pagination généreuse, au graphisme soigné et au corpus de textes et d’interventions fournis et a rapidement rencontré son lectorat ; elle a dû modifier en revanche sa fréquence de parution en 2015 pour devenir annuelle, tout en développant en parallèle une production de livres remarquée.  Pétunia, créée par un groupe d’artistes femmes et de curatrices s’intéresse fortement à la question féminine, voulant ainsi combler ou redresser une différence de traitement avérée entre les artistes femmes et hommes dans les médias quels qu’ils soient : entre le fanzine et la revue d’opinion, Pétunia paraît assez irrégulièrement en donnant des cartes blanches à de jeunes graphistes qui la font évoluer constamment. Cependant, ses trois dirigeantes ne sont pas rémunérées. Dorothée Dupuis, sa rédactrice en chef, dirige également la revue Terremoto qui s’installe doucement mais sûrement dans le paysage des revues françaises bien que bizarrement le territoire qu’elle sillonne et la scène qu’elle explore plus spécifiquement soient ceux qui vont de la Californie à la Colombie. L’économie de Terremoto repose sur une double ou plutôt une triple provenance, celle de la publicité « classique » des galeries et des centres d’art, celle des diverses aides au projet qu’elle peut récolter à droite et à gauche des fondations et des ministères mais aussi ce que Dorothée Dupuis appelle des « donations » et qui renvoie à ce glissement dont parle Éric Troncy12. Cette économie tripartite, couplée avec le développement parallèle d’un site dédié aux chroniques, pourrait constituer un exemple assez pertinent d’une stratégie de résilience pour des revues qui cherchent désespérément à renouveler leurs modèles économiques.

Pétunia, créée par un groupe d’artistes femmes et de curatrices s’intéresse fortement à la question féminine, voulant ainsi combler ou redresser une différence de traitement avérée entre les artistes femmes et hommes dans les médias quels qu’ils soient : entre le fanzine et la revue d’opinion, Pétunia paraît assez irrégulièrement en donnant des cartes blanches à de jeunes graphistes qui la font évoluer constamment. Cependant, ses trois dirigeantes ne sont pas rémunérées. Dorothée Dupuis, sa rédactrice en chef, dirige également la revue Terremoto qui s’installe doucement mais sûrement dans le paysage des revues françaises bien que bizarrement le territoire qu’elle sillonne et la scène qu’elle explore plus spécifiquement soient ceux qui vont de la Californie à la Colombie. L’économie de Terremoto repose sur une double ou plutôt une triple provenance, celle de la publicité « classique » des galeries et des centres d’art, celle des diverses aides au projet qu’elle peut récolter à droite et à gauche des fondations et des ministères mais aussi ce que Dorothée Dupuis appelle des « donations » et qui renvoie à ce glissement dont parle Éric Troncy12. Cette économie tripartite, couplée avec le développement parallèle d’un site dédié aux chroniques, pourrait constituer un exemple assez pertinent d’une stratégie de résilience pour des revues qui cherchent désespérément à renouveler leurs modèles économiques.  La revue Code a été créée à Bruxelles en 2005 par un groupe de designers et s’est ensuite déplacée vers la France, reprise par le duo Laetitia Chauvin et Clément Dirié qui l’ont rebaptisée Code 2.0 avant de céder le flambeau à deux jeunes curatrices marseillaises. Si elle possède des allures de revue d’artiste, comme le confie Laetitia Chauvin, Code 2.0 n’en demeure pas moins une revue à part entière qui privilégie avant tout la visibilité des jeunes artistes grâce à un éditorial axé sur les articles monographiques qui leur sont consacrés. Elle donne aussi la parole aux jeunes auteurs qui composent pour l’essentiel son comité de rédaction ; comme Pétunia, Code 2.0 est une revue gratuite : « La frugalité de son économie », dixit Laetitia Chauvin, lui permet de produire bon an mal an deux numéros par an en s’appuyant sur des partenariats, quelques encarts de galeries amies et des soutiens originaux comme celui de l’association des amis des Beaux-Arts de Paris. Quant à Initiales, elle est majoritairement sponsorisée par l’école des beaux-arts de Lyon et, de ce fait, nous pouvons difficilement la considérer comme une revue indépendante au même titre que les revues précédemment évoquées pour lesquelles la question de l’économie est cruciale, bien que son concept — à chaque fois consacrer le sommaire en entier à une personnalité artistique, littéraire — en fasse une intéressante singularité.

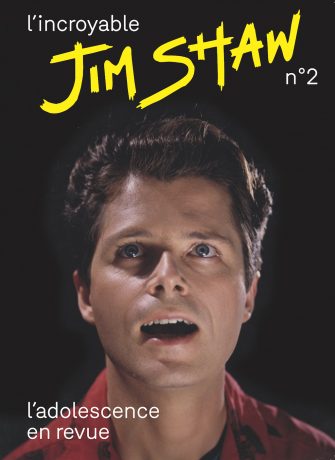

La revue Code a été créée à Bruxelles en 2005 par un groupe de designers et s’est ensuite déplacée vers la France, reprise par le duo Laetitia Chauvin et Clément Dirié qui l’ont rebaptisée Code 2.0 avant de céder le flambeau à deux jeunes curatrices marseillaises. Si elle possède des allures de revue d’artiste, comme le confie Laetitia Chauvin, Code 2.0 n’en demeure pas moins une revue à part entière qui privilégie avant tout la visibilité des jeunes artistes grâce à un éditorial axé sur les articles monographiques qui leur sont consacrés. Elle donne aussi la parole aux jeunes auteurs qui composent pour l’essentiel son comité de rédaction ; comme Pétunia, Code 2.0 est une revue gratuite : « La frugalité de son économie », dixit Laetitia Chauvin, lui permet de produire bon an mal an deux numéros par an en s’appuyant sur des partenariats, quelques encarts de galeries amies et des soutiens originaux comme celui de l’association des amis des Beaux-Arts de Paris. Quant à Initiales, elle est majoritairement sponsorisée par l’école des beaux-arts de Lyon et, de ce fait, nous pouvons difficilement la considérer comme une revue indépendante au même titre que les revues précédemment évoquées pour lesquelles la question de l’économie est cruciale, bien que son concept — à chaque fois consacrer le sommaire en entier à une personnalité artistique, littéraire — en fasse une intéressante singularité.  La dernière née de ces revues possède le titre étrange de L’incroyable et propose un positionnement tout aussi surprenant qui est celui de la jeunesse / genèse d’artistes très célèbres : le numéro 2 est consacré à Jim Shaw et explore le contexte angelinien des années 70 dans lequel l’artiste californien a grandi, prétexte à une revisitation d’une époque et d’une scène bouillonnantes par une trentaine de contributions très éclectiques dans la forme et l’approche… Financée en partie par une aide exceptionnelle de la région Île-de-France, cette nouvelle revue multiplie elle aussi les sources de financements, faisant appel au mécénat (agnès b), au pré-achat, mais comptant aussi sur la vente des exemplaires pour parvenir à un budget en équilibre. Peeping Tom représente également une très forte singularité dans son principe qui est de se focaliser sur une métropole pour essayer d’en faire l’impossible portrait à base d’interviews, de textes critiques, de reportages, de portfolios, de cahiers photos, de récits et de contributions inclassables. Le dernier numéro prenait pour cible un (grand) Paris, après Berlin et Istanbul, et s’attachait à retisser les fils d’une métropole dont les attaches et les ressources sont manifestement banlieusards et provinciaux, faisant la part belle aux scénarios alternatifs. Même si l’expérience de Peeping Tom peut difficilement faire école en matière de financement puisqu’elle n’a pas vocation à se prolonger, elle a le mérite de pointer les difficultés inhérentes au secteur et l’obligation absolue d’inventer des nouveaux schèmes de fonctionnement. Apparue à la fin de la décennie précédente, May s’inscrit également dans la lignée des Trouble et autre Fresh Théorie, du moins en ce qui concerne le format et la densité des textes ; pour le reste, la revue dirigée par Catherine Chevallier se différencie par la volonté d’ouvrir en grand sa rédaction aux auteurs étrangers et de la faire tourner. May se présente comme une plateforme expérimentale destinée à interroger les formes actuelles de la critique en les mettant en regard des autres composantes de la vie intellectuelle comme les politiques culturelles ou la théorie de l’art ; elle accorde également une grande attention à la dimension littéraire de la critique. Soucieuse d’être distribuée à l’international et de conserver la plus grande indépendance possible, la rédaction réfléchit à la nécessité de mettre en place de nouvelles sources de financement, prenant acte — comme ses consœurs — de la fin de l’État providence. Élargir la distribution à l’étranger en consolidant ses propres réseaux de distribution et ainsi augmenter le nombre des abonnés, faire appel aux donations en créant un board de donateurs, initier une quasi économie de galerie via la vente d’éditions limitées d’artistes : telles sont les pistes que May explore et qui pourraient faire école afin de remédier à la baisse des subventions et à la fin du modèle publicitaire classique, pour continuer à faire vivre ces îlots de liberté indispensables au biotope de l’art contemporain que sont les revues et les magazines.

La dernière née de ces revues possède le titre étrange de L’incroyable et propose un positionnement tout aussi surprenant qui est celui de la jeunesse / genèse d’artistes très célèbres : le numéro 2 est consacré à Jim Shaw et explore le contexte angelinien des années 70 dans lequel l’artiste californien a grandi, prétexte à une revisitation d’une époque et d’une scène bouillonnantes par une trentaine de contributions très éclectiques dans la forme et l’approche… Financée en partie par une aide exceptionnelle de la région Île-de-France, cette nouvelle revue multiplie elle aussi les sources de financements, faisant appel au mécénat (agnès b), au pré-achat, mais comptant aussi sur la vente des exemplaires pour parvenir à un budget en équilibre. Peeping Tom représente également une très forte singularité dans son principe qui est de se focaliser sur une métropole pour essayer d’en faire l’impossible portrait à base d’interviews, de textes critiques, de reportages, de portfolios, de cahiers photos, de récits et de contributions inclassables. Le dernier numéro prenait pour cible un (grand) Paris, après Berlin et Istanbul, et s’attachait à retisser les fils d’une métropole dont les attaches et les ressources sont manifestement banlieusards et provinciaux, faisant la part belle aux scénarios alternatifs. Même si l’expérience de Peeping Tom peut difficilement faire école en matière de financement puisqu’elle n’a pas vocation à se prolonger, elle a le mérite de pointer les difficultés inhérentes au secteur et l’obligation absolue d’inventer des nouveaux schèmes de fonctionnement. Apparue à la fin de la décennie précédente, May s’inscrit également dans la lignée des Trouble et autre Fresh Théorie, du moins en ce qui concerne le format et la densité des textes ; pour le reste, la revue dirigée par Catherine Chevallier se différencie par la volonté d’ouvrir en grand sa rédaction aux auteurs étrangers et de la faire tourner. May se présente comme une plateforme expérimentale destinée à interroger les formes actuelles de la critique en les mettant en regard des autres composantes de la vie intellectuelle comme les politiques culturelles ou la théorie de l’art ; elle accorde également une grande attention à la dimension littéraire de la critique. Soucieuse d’être distribuée à l’international et de conserver la plus grande indépendance possible, la rédaction réfléchit à la nécessité de mettre en place de nouvelles sources de financement, prenant acte — comme ses consœurs — de la fin de l’État providence. Élargir la distribution à l’étranger en consolidant ses propres réseaux de distribution et ainsi augmenter le nombre des abonnés, faire appel aux donations en créant un board de donateurs, initier une quasi économie de galerie via la vente d’éditions limitées d’artistes : telles sont les pistes que May explore et qui pourraient faire école afin de remédier à la baisse des subventions et à la fin du modèle publicitaire classique, pour continuer à faire vivre ces îlots de liberté indispensables au biotope de l’art contemporain que sont les revues et les magazines.

1 http://www.lesinrocks.com/1999/03/31/musique/concerts/revue-blocnotes-expo-expander-1-0-11229973/

2 « les revues, avec leurs mélanges des genres, se prêtent évidemment à toutes sortes de lectures transversales, les images devenant les vecteurs d’interférences et de transferts inattendus et nécessitant autant la mise à contribution d’outils classiques tels que l’histoire sociale de l’art, que d’autres qui le sont moins, comme les gender studies, l’histoire des techniques ou celle de la vignette satirique. » Rosella Froissart, Les revues d’art, un chantier, Presses Universitaires de Rennes, p. 30.

3 Nous resterons délibérément dans le flou artistique concernant la différence entre le magazine et la revue, flou qui correspond parfaitement à l’appellation anglaise d’art magazine qui ne fait pas la différence entre ces deux supports et qui renvoie plus à l’idée de champ ou de zone d’intérêt que de distinction liée à l’objet : chez nos amis anglo-saxons, l’art magazine désigne aussi bien Artforum qu’ArtReview, Frieze ou Parkett qui, par bien des côtés, diffèrent radicalement. Nous assumons cette confusion liée à une absence de critères précis pour distinguer un magazine d’une revue. Yves Chevrefils Desbiolles parle de « pensée en action » (Rosella Froissart, Les revues d’art, un chantier, Presses Universitaires de Rennes, p. 3), formule qui synthétise la « volonté impérieuse d’exprimer quelque chose », distinguant donc, d’un côté, les revues des quotidiens, des hebdomadaires et des magazines – conçus pour cibler des « consommateurs » – et séparant, de l’autre, la revue du livre, qu’une temporalité longue rend inapproprié à manifester une réaction intellectuelle rapide : cette distinction qu’émet Chevrefils Desbiolles semble assez inopérante aujourd’hui où les hybridations sont fréquentes entre des magazines et des revues qui ne diffèrent que par leur format : on ne peut dénier par exemple à Artforum la qualité d’objet catalyseur d’idées et de producteur de contenus, ce qui ne l’empêche pas d’être monstrueusement lesté de publicités.

4 http://www.lesinrocks.com/1999/03/31/musique/concerts/revue-blocnotes-expo-expander-1-0-11229973/

5 En cela ils perpétuent un des principes à la base du fonctionnement des revues qui est leur propension à l’agrégation, puisque leur première raison d’être est le « souci de se distinguer de leurs adversaires et de regrouper leurs amis. » Recenser les revues, Pluet-Despatins, cité par Rosella Froissard dans Les revues d’art, un chantier, Presses Universitaires de Rennes, p. 23.

6 Voir l’attaque en règle de l’esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud dans un article signé Tristan Trémeau et Cédric Loire (« Les mauvais autres », Art 21 numéro 5) et la répartie cinglante qu’ils se virent infliger par le même Bourriaud dans un droit de réponse qui restera dans les annales (Art 21 numéro 6, « […] nos deux gauchistes en peau de lapin… »).

7 « Honnêtement, il n’est pas totalement juste de dire que les magazines d’art sont destinés à disparaître. Des galeries éminentes (Gagosian, Almine Rech, etc.) produisent déjà leurs propres magazines dans lesquels ils font la promotion des artistes qu’ils représentent et font appel à des critiques tout à fait respectables pour faire le job. » Éric Troncy Art world 2.0, http://purple.fr

8 Voir la chronique de Michel Guerrin, Fillon, Juppé… Et la culture ? Le Monde du 26 novembre 2016, p. 21

9 Selon la formule de Patrick Le Lay, ex pdg de TF1 qui souhaitait dégager du temps de cerveau disponible pour rendre le téléspectateur plus réceptif aux messages publicitaires.

10 Marshall McLuhan, Comprendre les médias, éditions Mame / Seuil, collection Points, p. 91.

11 Marshall McLuhan, op. cit., p. 89.

12 « Les galeries ne raisonnent plus en terme d’encarts, mais en terme de « soutien », parce que cela ne fait plus très sens à l’heure où l’information circule par d’autres moyens. Aujourd’hui, le seul motif pour faire de la pub dans un magazine est de le soutenir financièrement. En d’autres termes, vous faites une donation, le genre de donation que vous pourriez faire pour une organisation qui se bat pour protéger les espèces en danger. » Éric Troncy, Art world 2.0, http://purple.fr

- Publié dans le numéro : 80

- Partage : ,

- Du même auteur : Le marathon du commissaire : Frac Sud, Mucem, Mac Marseille, Tous migrants ?, Derniers usages de la littérature II, Derniers usages de la littérature, Les chemins de l’émergence 3 : les lieux indépendants,

articles liés

Le marathon du commissaire : Frac Sud, Mucem, Mac Marseille

par Patrice Joly

Pratiquer l’exposition (un essai scénographié)

par Agnès Violeau

La vague techno-vernaculaire (pt.2)

par Félicien Grand d'Esnon et Alexis Loisel Montambaux