Derek Jarman

« Dead Souls Whisper (1986 – 1993) »

CREDAC

25.09.21-19.12.21

« Le Paradis hante les jardins et il hante le mien[1] », écrit Derek Jarman dans son carnet de bord de jardinier. Le sien est bien singulier : une immense étendue de galets au bord de la mer, face à la centrale nucléaire de Dungeness, sur la côte du Kent, dans le sud de l’Angleterre. Pas exactement le paradis. L’artiste fait l’acquisition de Prospect Cottage, une modeste maison de pêcheur, en 1986, à l’annonce de sa séropositivité, et y vivra jusqu’à sa mort en 1994, à l’âge de cinquante-deux ans. Figure de proue de la scène Underground anglaise, Jarman ne se considérait pas comme un cinéaste mais bien plutôt comme un peintre qui a fait des films[2]. Son héritage en matière cinématographique est pourtant porté par la comédienne Tilda Swinton, à qui il offrit son premier rôle au cinéma et qui fut son actrice fétiche. Il apparaît manifeste dans le travail du metteur en scène et plasticien Isaac Julien ou de la réalisatrice Sally Potter. Artiste, cinéaste, militant pour les droits des homosexuels, Derek Jarman, qui refuse toute hiérarchie entre les disciplines, développe une œuvre à la croisée des arts, de l’activisme et du politique, indissociable de sa vie privée.

Né le 31 janvier 1942 à Northwood dans le Middlesex, il commence à peindre au pensionnat. Suivant le conseil de son père, il étudie d’abord l’histoire au prestigieux King’s College de 1960 à 1963, puis rejoint la Slade School of Fine Art de 1963 à 1967. « Lorsque j’étais à l’école, je gagnais tous les prix de peinture et à Northwood, j’étais le jeune prodige[3] », confie-t-il. Mais aussi : « Quand je suis arrivé à la Slade School of Fine Art, j’ai soudainement réalisé que je n’étais pas aussi bon peintre que je le pensais ». Pour Jarman, la peinture constitue une échappatoire. Ses premiers tableaux sont des portraits et des compositions abstraites qui témoignent des influences de l’École de Londres, du Pop Art et de l’art conceptuel. La beauté calme des paysages géométriques d’Avebury Henge (1973) contraste avec les riches textures aux couleurs chaudes de A Journey to Avebury (1971), l’un de ses premiers court-métrages tournés en Super 8 – film de paysage romantique dans lequel son œil pictural transparaît à presque tous les plans. Il travaille, après ses études, en tant que scénographe pour plusieurs opéras du Royal Ballet. En 1970, il est invité à concevoir les décors du film The Devils,de Ken Russell. Inspiré de l’affaire des démons de Loudun, il traite de l’intolérance religieuse et des idées reçues sur la sexualité. Cette expérience va modifier sa carrière de façon décisive, le détournant de la peinture au profit du cinéma. Le film aura par ailleurs une très grande influence sur son propre travail[4].

Peu enclin à une narration scénarisée, Derek Jarman privilégie une approche picturale, organique, à la faveur de montages exaltant une plasticité visuelle. Il réalise son premier film en Sardaigne en 1976, avec un budget très modeste. Entièrement dialogué en latin, Sebastiane est une version homoérotique et quelque peu candide de la vie et du martyre de Saint-Sébastien. L’année suivante, Jubilee fait le portrait de la scène punk anglaise. En 1979, The Tempest, adaptation non conventionnelle de la pièce de Shakespeare, attise la controverse et installe définitivement son œuvre dans le champ de la contre-culture. Son film le plus célèbre est sans nul doute Caravaggio, biographie romancée du Caravage, peintre des nuits et inventeur du clair-obscur à l’aube du XVIIème siècle, et marque les débuts à l’écran de l’actrice Tilda Swinton, qui deviendra sa muse.

Au cours des années soixante-dix, entre le tournage de ses long-métrages et son travail de scénographe, il réalise plusieurs films Super 8 avec ses amis qui n’ont pas vocation à être montrés. La faible résolution, le grain apparent et les rayures du médium, souvent considérés comme des déficiences, sont au contraire pour lui un moyen d’obtenir avec la pellicule une partie de la texture de la peinture. « Le plaisir du Super 8, c’est le plaisir de voir le langage passer à travers la lanterne magique[5] », écrit Derek Jarman. Sloane Square, tourné en 1974 et titré de l’adresse de l’appartement que l’artiste loue à l’un de ses amis, donne à voir sa vie quotidienne avant la soirée costumée qu’il organise à l’occasion de son départ, précipité par la réception d’un avis d’éviction. La bande son est de Simon Fisher Turner, qui signera, presque vingt ans plus tard, celle de Blue. À côté de ses films, il réalise dans les années quatre-vingt plusieurs vidéoclips pour la scène musicale britannique de l’époque, travaillant avec The Smith, Bryan Ferry, les Sex Pistols, Marianne Faithfull, Suede ou encore les Pet Shop Boys. Dans ces court-métrages, on retrouve certains des motifs familiers de l’univers de Jarman : des masques et miroirs de la vidéo Broken English (1979), de Marianne Faithfull, à l’utilisation de films Super 8 en accéléré pour The Smith.

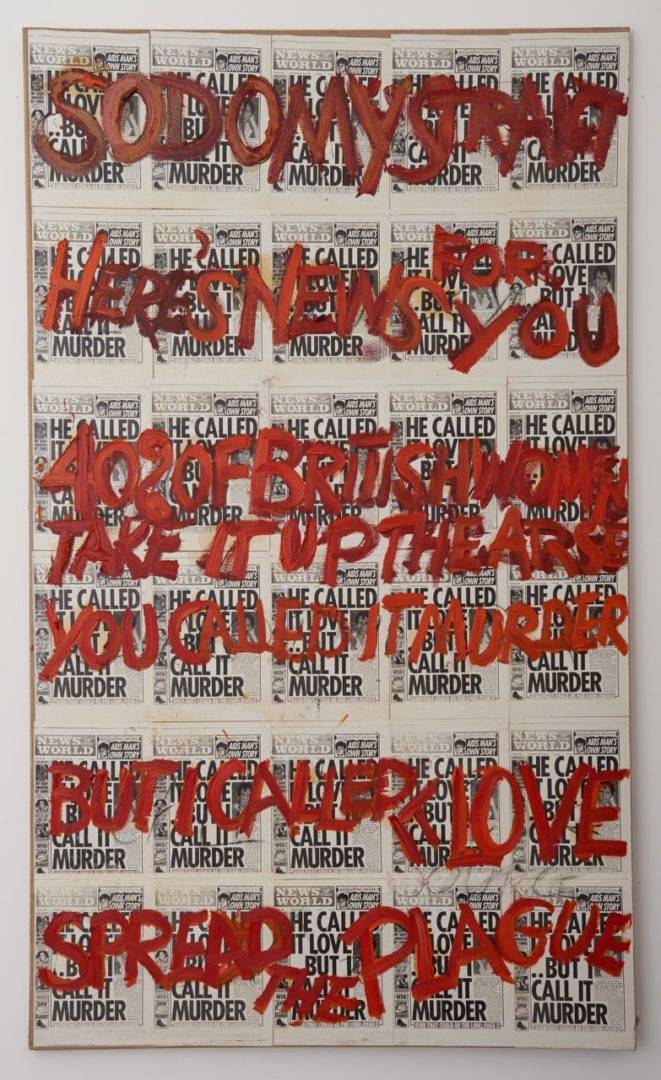

En 1986, Derek Jarman découvre sa séropositivité. Il décide alors de quitter Londres pour Dungeness, où il fonde le jardin qui va occuper une place importante dans les dernières années de sa vie, et recommence à peindre. Première personnalité publique à révéler son statut à une époque où les malades étaient vilipendés, encore considérés comme des pestiférés, il devient l’une des principales voix de la lutte contre le sida – développant un art militant et de l’urgence, dans lequel création plastique et activisme se rejoignent. « Je n’ai pas de mots, mes mains qui se serrent ne peuvent pas exprimer ma fureur. Tout ce que j’ai, c’est ma tristesse[6] », dit le narrateur de The Garden, que Jarman réalise en 1990. Cette colère amère est la sienne. Les peintures de petit format réalisées à Dungeness (1989-91) sont exécutées au goudron. Le fond ténébreux est lui-même une métaphore des zones sombres où se tiennent les ennemis. Ces peintures noires avec objets prennent la forme d’ex-votos ou de vanités, établissant une mise en abime de la précarité humaine. « Si tu considères le noir comme le négatif, c’est très, très important. C’est ce que faisait Pasolini : montrer aux gens le négatif… Il y a trop de jolies images. Ce n’est pas du tout comme dans la vraie vie[7]», indique-t-il. Dans une sorte de syncrétisme, une série de bustes représente des dieux domestiques. Jarman s’invente aussi une lignée généalogique queer, allant de Shakespeare à Rimbaud en passant par Caravage. En 1992, il est invité, par l’intermédiaire de son galeriste Richard Salmon, à exposer aux Manchester City Art Galleries – aujourd’hui Manchester Art Gallery. Il réalise en quelques semaines seulement la série des « Slogan Paintings » – aussi connue sous le titre des « Queer Paintings », en raison de l’intitulé de l’exposition[8] –, dont certaines sont les plus grandes qu’il n’ait jamais peintes. Elles sont présentées dos à dos. Chacune se compose d’une grille de tabloïds violemment recouverte d’épais empâtements de peinture. Sur certaines, on peut lire les mots « AIDS », « BLOOD » ou encore « PLAGUE ». L’artiste choisit les mots et les couleurs abstraites plutôt que les images pour traduire son expérience du sida. Entre langage et abstraction, il subvertit la façon dont les médias à l’hystérie croissante et le gouvernement traitent les personnes séropositives. Si le corps est ici défaillant c’est aussi en raison de l’inaction et de l’homophobie. Avec cette série, il érige l’art en protestation publique.

Courtesy : Keith Collins Will Trust et Amanda Wilkinson, Londres

Derek Jarman réalise Blue, son dernier film, en 1993 alors qu’une infection le rend temporairement aveugle. Le long-métrage est dépourvu d’images car elles « entravent l’imagination, requièrent un récit et étouffent d’un charme arbitraire l’admirable austérité du vide[9] », selon son auteur. Durant une heure quinze, les spectateurs font face à un écran à la couleur invariablement IKB[10], accompagné d’une bande originale composée par Simon Fisher Turner. Récit des transformations corporelles vécues au contact du virus du sida, le film invite le spectateur à une expérience somatique : une méditation sur la couleur et le vide basée sur la perception des sons et des mots extraits de poèmes et des journaux d’hôpital de l’artiste lus par les comédiens Nigel Terry, John Quentin et Tilda Swinton.

Cinéaste par accident, peintre par nécessité, Derek Jarman a construit une œuvre qui s’appuie sur la philosophie et la littérature autant que sur sa vie personnelle pour interroger d’un point de vue critique le monde qui l’entoure. « La création a été pour lui une thérapie et une métaphore de sa propre survie[11] », écrit très justement Claire Le Restif. Tout à la fois peintre et poète, réalisateur et écrivain, jardinier et activiste, Jarman a joué un rôle prépondérant dans la reconquête mondiale du terme « queer », offrant une alternative possible aux étiquettes et catégories rigides d’identité sexuelle et de genre. Le miroir est un motif récurent qui ponctue son œuvre. La question des reflets, de celui qui regarde, fonctionne comme une allégorie des faux-semblants de la société. Il rêve son jardin et parvient à le faire pousser et fleurir dans une région aride. Mais les débris qu’il transforme en reliques et contient dans ses tableaux noirs goudronnés resteront impuissants. De la fange ne naîtra aucun miracle. Derek Jarman décède le 19 février 1994 au St. Bartholomew’s Hospital de Londres. Son œuvre à l’esthétique foisonnante, entre les ténèbres et la grâce, s’apparente à un autoportrait immense, un marqueur de son temps, une histoire de l’humanité.

[1] Derek Jarman, Un dernier jardin, Thames & Hudson, 1996.

[2] Nicole Cloarec, « Derek Jarman : le peintre à la caméra », Itinéraires [En ligne], 2014-2 | 2015, mis en ligne le 16 juin 2015, consulté le 02 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/itineraires/ 2414

[3] Mark Rydel, Derek Jarman – A portrait, 1990, conversation reproduite dans « Derek Jarman », Please to meet you, n° 11, septembre 2021, pp. 8-9.

[4] Voir à ce propos Rowland Wymer, « Derek Jarman’s Renaissance and The Devils (1971) » in Shakespeare Bulletin, vol. 32 no. 3, 2014, p. 337-357.

[5] Derek Jarman, Dancing ledge, Quarter Books Ltd, 1984, p. 129.

[6] « I have no words, my shaking hands cannot express my fury. All I have is my sadness »

[7] Mark Rydel, op. cit.

[8] Derek Jarman Queer, Manchester City Galleries, du 16 mai au 28 juin 1992.

[9] Cité dans Kevin Barry, « How can’t things be beautiful: signs, patches and assignats », in André Topia (dir.) et Marie-Christine Lemardeley (dir.), L’Empreinte des choses, Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007, http://books.openedition.org/psn/4404. Consulté le 18 décembre 2021.

[10] « International Klein blue » (IKB) est un procédé déposé le 19 mai 1960 à l’Institut national de la propriété industrielle par Yves Klein.

[11] Claire Le Restif, « Un doigt dans la bouche du poisson », Derek Jarman in Please to meet you, n° 11, septembre 2021, p. 20.

. . .

Image en une : Vue de l’exposition Dereck Jarman – Dead Souls Whisper (1986-1993) Photo : Marc Domage / Le Crédac

- Partage : ,

- Du même auteur : Francisco Tropa, Steve McQueen, Sophie Calle, Candice Breitz, mountaincutters,

articles liés

Leonor Serrano Rivas

par Mya Finbow

Flux de nos yeux

par Gabriela Anco

Electric Op

par Sandra Doublet