Jenny Holzer

L’indescriptible, Musée Guggenheim, Bilbao, 22.03-9.09.2019

Jenny Holzer est intimement liée à l’histoire du Guggenheim de Bilbao pour y avoir inclus, dès son origine, une œuvre monumentale : un ensemble de neuf colonnes de plus de douze mètres de hauteur qui trône dans l’atrium du musée. De retour vingt ans plus tard dans la capitale du pays basque, l’artiste fait l’objet d’une invitation à en investir les salles mais aussi l’extérieur. Se frotter à une telle icône constitue en soi un véritable défi que seule une artiste de la stature de Holzer, habituée de telles entreprises, est capable de relever. Car le Guggenheim, bien plus qu’une architecture immédiatement reconnaissable, est le symbole d’une ville qui a su miser sur l’art contemporain pour revitaliser une région qui subissait de plein fouet le choc de la désindustrialisation. Si la proposition de l’Américaine réussit à rivaliser avec le spectaculaire de l’architecture de Gehry, c’est en adoptant les mêmes armes et la même démesure, au risque parfois de remettre en question la cohérence d’un œuvre avant tout constitué contre la violence des dominants.

L’exposition, intitulée « L’indescriptible », fait doublement écho au pari architectural qu’est le musée en se nichant dans ses entrailles mais aussi en se déployant sur la façade qui borde le fleuve par une série de projections monumentales qui glissent et ondulent sur la surface reptilienne du bâtiment. Il faut avouer que du point de vue de l’efficacité visuelle, le dispositif est à la hauteur du travail d’une artiste qui a toujours su exploiter le contexte urbain des lieux dans lesquels étaient développées ses propositions : pour preuve ses innombrables interventions au cœur des métropoles, dont la plus célèbre est peut-être son installation en plein Times Square où elle a réussi à faire défiler ses célèbres slogans au beau milieu d’un des endroits les plus fréquentés de la planète. L’art de Jenny Holzer appelle spontanément à une (re)-conquête de l’espace public : en employant les canaux mêmes de ceux qu’elle interpelle quant à leur responsabilité à l’égard des dysfonctionnements de notre monde, Holzer se place au même niveau d’efficacité visuelle et médiatique que ces derniers. L’infiltration de ces hyper-lieux1 a pour mérite d’installer les messages disruptifs de l’artiste au sein de lieux surexposés, hyperconnectés et concentrant démesurément les populations sur des espaces restreints. Pour celle qui arrive après la génération des premiers conceptuels, il n’est plus suffisant de mettre en avant l’importance du langage : pour Holzer, si l’art doit rester résolument langagier, ce langage doit s’afficher un peu partout et ne doit plus renoncer à la possibilité d’une extrême visibilité, en s’appropriant tous les supports qui peuvent lui assurer la plus grande réceptivité. Le passé de Holzer, entaché de problèmes familiaux, l’a aussi marquée et, d’une certaine manière, convaincue que le formalisme désincarné de l’art conceptuel ne suffisait plus à décrire les contradictions et les violences de la société : l’art doit exprimer clairement l’opposition aux valeurs de la société de consommation, ce qu’elle met en œuvre au cœur de New York Cityen choisissant de parasiter le business as usual, au risque cependant de noyer son message sous une inflation de données de tous ordres : évolution du Dow Jones, résultats sportifs, infotainment, etc., qui caractérise le flux indifférencié de l’information mondialisée. L’autre problème que soulèvent de telles « installations » est leur caractère ornemental : à Bilbao, le gigantisme des projections vient concurrencer l’architecture de Gehry, voire l’annuler puisque le bâtiment se doit d’être plongé dans la pénombre afin de rendre visible le défilement des inscriptions lumineuses.

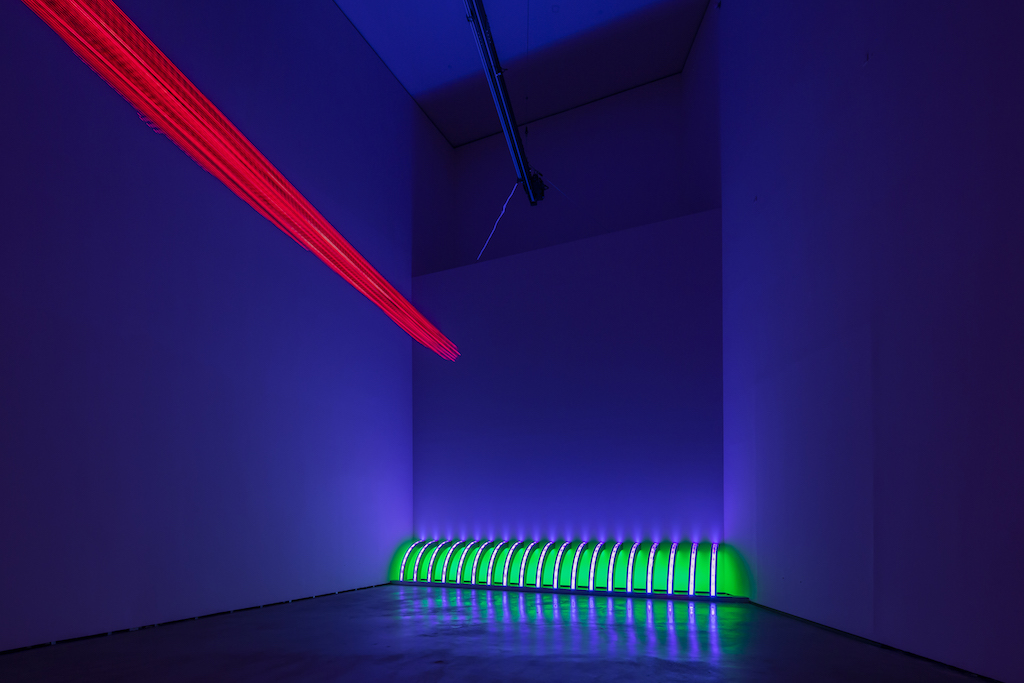

À l’intérieur du musée, cette contradiction se trouve amplifiée par la fascination de l’artiste pour des outils high tech qui apparaissent en décalage avec la sobriété des slogans, le déferlement d’écrans déroulants dernier cri rendant même la lecture des messages difficile, ce qui est un comble quand on cherche à travailler l’efficacité et la clarté des énoncés. Heureusement, certaines salles viennent tempérer cette dérive technologique. La salle numéro 5 réunit les célèbres Truisms (Truismes), mélange d’aphorismes et de vraies fausses maximes qui ont progressivement envahi T-shirts, casquettes, bancs publics, panneaux électriques, etc., ainsi que les Inflammatory essays qui représentent le cœur de la pensée rebelle de l’artiste et qui empruntèrent le même chemin de prolifération que les Truisms. Les murs entièrement recouverts de diagonales de couleur forment un ensemble aussi simple qu’efficace dans son display, dessinant un écrin quadricolore pour ces sarcophages où sont déployés des messages de locuteurs anonymes décrivant l’absurdité des morts durant l’épidémie de sida (Laments, 1989) ; un autre sarcophage plus récent, inscrit dans le marbre la parole de la poétesse Anna Swirszincka dénonçant la brutalité de la guerre : cette sobriété des stèles alliée à une symbolique sans détour donne à l’ensemble une remarquable solennité qui tranche avec la tendance flashy des autres installations. Parfois, la volonté de provoquer des chocs de sensibilisation prend des formes limites comme dans Ram, 2016, où l’amoncellement d’os humains destiné à mettre en relief l’absurdité de la guerre en Afghanistan dérange : cette installation provoque les mêmes interrogations que précédemment sur les stratégies de sensibilisation utilisées par l’artiste. Repensant à la salle 6 et aux débuts bricolés de l’artiste, on en regretterait presque l’époque artisanale, vite fait bien fait, punk et tellement spontanée des premières expérimentations.

1 Michel Lussault, Hyper-lieux. Les nouvelles géographies politiques de la mondialisation, Paris, Seuil, 2018.

Image en une : Jenny Holzer, For Bilbao, 2019. Texte : Anna Świrszczyńska, “Lives One More Hour” extrait de Building the Barricade, traduction anglaise de Piotr Florczyk, avec la permission de Ludmiła Adamska-Orłowska et du traducteur © 2016 Tavern Books ; Bernardo Atxaga, “Trikuarena”, extrait de Six Basque Poets, 2007. © 1990 Bernardo Atxaga, avec la permission de Bernardo Atxaga, © 2019 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo : Erika Ede.

- Publié dans le numéro : 90

- Partage : ,

- Du même auteur : Interview de Camille De Bayser, The Infinite Woman à la fondation Carmignac, Anozero' 24, Biennale de Coimbra, Signes et objets. Pop art de la Collection Guggenheim au Musée Guggenheim, Bilbao, Nina Beier au Capc - Musée d’art contemporain de Bordeaux,

articles liés

Hymne aux murènes

par Anysia Troin-Guis

Archipel à Thouars

par Pauline Lisowski

Yoshitoro Nara au Guggenheim de Bilbao

par Guillaume Lasserre