Laurent Tixador

Se plonger dans l’œuvre de Laurent Tixador c’est comme s’enfoncer dans les méandres de questions liées à notre mode d’existence, à la manière dont nous habitons le monde. À travers des mises en situation que l’artiste s’impose, comme ses marches ou ses auto-enfermements éprouvants, ses auto-constructions souterraines ou aériennes réalisées par auto-fabrication d’outils, ne nous inviterait-il pas à un retour à la vie sauvage ou plutôt à édifier une société primitive sans état1 ? Si certains des projets de l’artiste, dont nous suivons avec intérêt la démarche depuis qu’il s’est installé à Nantes au milieu des années 90, sont ajournés à cause de la crise sanitaire, d’autres sont toujours d’actualité et en cours d’exécution, qu’il s’agisse d’un projet collaboratif qu’il engage à La Maison Forte2 située à Monbalen près d’Agen ou d’une construction qu’il a entamée à Notre-Dame-des-Landes. Laurent Tixador nous livre ici ses réflexions sur son rapport au travail, sur son rapport à l’écologie et à la politique ainsi que sur la manière dont il envisage le rôle de l’artiste dans la société.

Ta pratique artistique me semble faire écho au contexte sanitaire que nous vivons. Cette période inédite pour la grande majorité de la population mondiale a vu l’arrêt brutal de certaines activités humaines et l’obligation de s’auto-confiner. C’est ce type de situation d’auto-enfermement que tu as expérimenté dès 2007 à la Friche la Belle de Mai à Marseille, en vivant la condition de prisonnier volontaire cependant, ainsi qu’en 2008 à Nice à la Station. Situation que l’on retrouve encore dans Jumping Bean à Paris avec ta dissimulation dans cette architecture-sculpture que tu as réalisée avec les frères Chapuisat durant la FIAC 2009 dans les Jardins des Tuileries3. Peut-on comparer ces situations passées avec celle du confinement actuel ? Quels enseignements en tires-tu ?

Tout d’abord, j’ai l’impression que le confinement est une grande expérience historique partagée, renvoyant chacun à ses conditions d’existence et à ses ressources disponibles. Ce que je veux dire par là, c’est que cela met en lumière les inégalités entre les gens.

Les pièces que tu cites ne sont pas les seules : vivre cloîtré est ma façon générale de faire de la performance. Je prépare à l’avance des situations pour lesquelles je reste caché. Moins on est visible, plus on a la possibilité de faire des erreurs et de recommencer. On peut se livrer à toutes sortes d’expériences sans avoir le souci de la réussite car le public n’est pas convié et, de ce fait, on a la liberté de ne pas être jugé.

Il me semble que beaucoup de gens ont apprécié cette vie sans contrainte de résultats que provoque le confinement. C’est un peu comme de glander en cachette mais avec l’aval de la société. Quand je me livre à des travaux en forêt ou dans d’autres espaces qui ne sont pas des espaces de démonstration, des espaces souvent même inaccessibles, c’est toujours d’une performance très personnelle qu’il s’agit. Les choses que je fais ne sont d’ailleurs que très rarement vues, sauf en images sur les réseaux, les traces de mes actions.

Pendant le premier confinement, j’étais à La Maison Forte avec un groupe d’une douzaine de personnes, toujours plus ou moins en situation de résidence d’artiste. J’avais un projet bien engagé pour lequel j’étais très motivé. À vrai dire, j’ai vécu ce confinement comme un cadeau qui m’a permis de continuer. Surtout qu’en matière d’activité, rien de très amusant ne m’attendait à cette période.

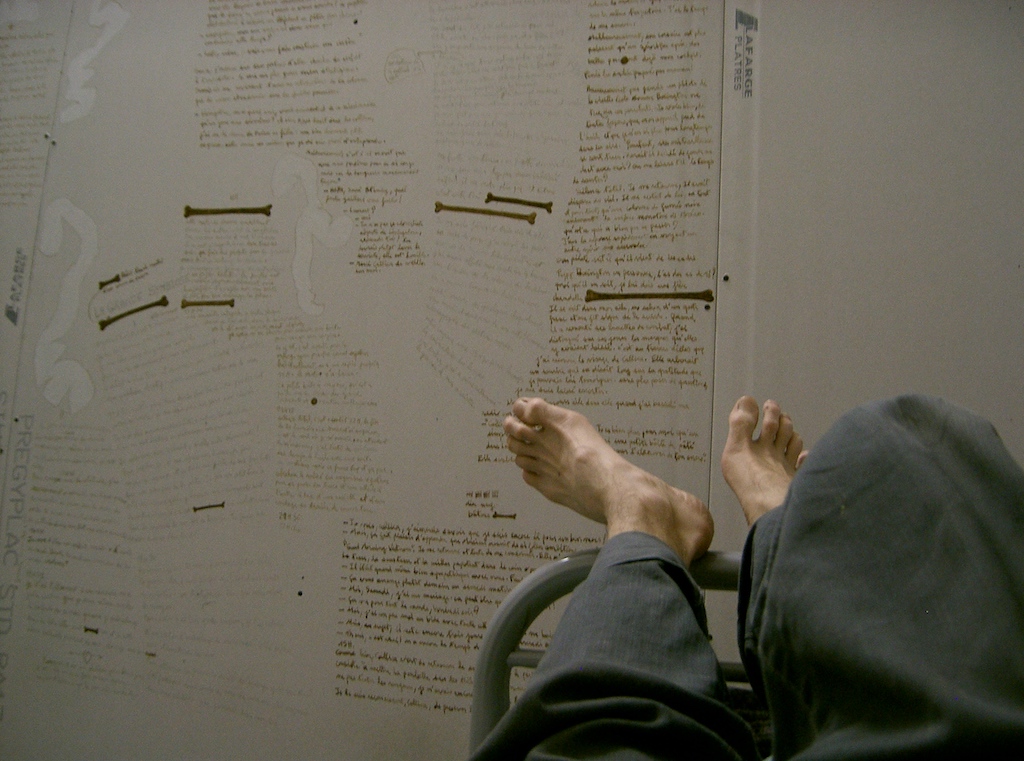

J’aurais tout aussi bien pu rester enfermé chez moi et trouver rapidement quoi faire ; j’ai l’habitude de cet enfermement et je dois dire que j’aime vraiment ça. Si on relâche son cerveau sans règles ni contraintes éthiques, esthétiques, sociales, etc., on en vient systématiquement à se créer un nouvel univers. D’ailleurs, c’est exactement ce qui s’est passé dans la cellule de la Friche la Belle de Mai. Un phénomène qui avait été décrit par Xavier De Maistre dans son récit Voyage autour de ma chambre où il parle régulièrement de « la bête qui est en moi » pour évoquer des moments où il perd le contrôle de ses pensées et de ses gestes. Dans cette cellule, j’ai eu beaucoup de ces moments off ; j’étais bombardé d’histoires mêlant des personnages, des paysages, des séries télé, etc. Je les ai transcrites sur les murs avec des moyens de prisonnier, de l’encre Ricoré et un stylo en opercule de yaourt. Grâce à ça, j’avais retrouvé une raison de vivre, un enthousiasme pour cet exil. L’expérience était proche d’une prise de LSD et d’un délire schizophrène. Mon cerveau a fabriqué tout ce qui avait disparu de mon quotidien. Cet état bizarre m’a permis entre autres de croiser des personnages tels que la femme nue qui est largement représentée sur les murs de prison. Elle m’a longuement parlé de ses ancêtres et de leurs opinions politiques, pour finir par les Vénus préhistoriques qui ont aussi été des compagnes de solitude à des périodes plus reculées. Le texte qui en a été tiré s’appelle d’ailleurs Récit d’un amour de prison4.

Tes projets récents font dans l’auto-construction : créer des abris, des cabanes… Ils me rappellent les espoirs de la génération post-soixante-huit dans sa lutte contre l’industrialisation de l’architecture moderne, espoirs véhiculés dans un livre en vogue à l’époque qui nous venait de Californie Habitats—Constructions traditionnelles et marginales5. Cet ouvrage un peu foutraque illustré de photographies médiocres en noir et blanc, de schémas et dessins à main levée, abordait tout type de construction, des yourtes aux tipis en passant par les dômes géodésiques, les types d’amarrage des toits de Hawaï et les Zomes de Steve Baer. Mais tes projets ne cherchent pas vraiment à inventer une nouvelle architecture pérenne, alors que cherches-tu ?

J’ai commencé mon travail artistique par des marches. Chacune avait un enjeu différent mais ce qui en est sorti, c’est surtout que je n’aimais pas la contrainte du sac à dos. J’ai donc progressivement cherché à l’alléger en me débarrassant de certains objets que je pouvais refaire avec des moyens naturels disponibles sur place. Plus tard, j’en suis venu à vouloir remplacer ma tente par des abris sommaires. Les architectures que je propose ne sont donc pas des architectures mobiles comme celles dont tu parles mais des architectures transitoires. Elles sont faites avec des moyens collectés autour de moi et sont abandonnées après mon départ. Dans la mesure où aucun élément n’est étranger au site, aucune pollution n’est possible et c’est ce qui m’a tout de suite plu dans ces constructions. Cette approche de l’architecture se fait par petites expériences. Parfois, j’essaie de construire sans outils ou sur des terrains différents. Parfois sur des périodes courtes mais aussi sans définir de date ni de fin. Ce sont des recherches qui visent à avoir une interaction avec l’environnement en limitant les conséquences. En ce moment, deux chantiers sont en cours, celui de Notre-Dame-des-Landes où la construction est faite de châtaignier mort sur pied : c’est un bois avantageux pour sa dureté et sa résistance aux intempéries, l’autre intérêt est bien sûr qu’on ne s’attaque pas au vivant. Nous n’avons jamais amené un bout de ficelle ni une vis sur le site. Tous les assemblages sont chevillés et réalisés avec de l’outillage à main. Scies égoïnes, tarières, haches, etc. Sur le chantier de Monbalen, j’ai d’autres enjeux, il s’agit cette fois-ci de construire en utilisant uniquement le sol. Ça sera donc une construction en briques de terre cuite. Pour le moment, j’ai un four d’essai, un pressoir à briques et un four de production. Je n’ai pas encore de projet architectural précis mais c’est un bâtiment qui va se développer comme un végétal, en sortant du sol qui le porte. Il aura probablement une forme d’igloo car ils ne nécessitent pas de charpente. Pour travailler proprement avec la nature et non contre elle, il faut se soumettre à ses contraintes. Les constructions que je fais se limitent à un échange entre mes envies et les propositions qui me sont faites des ressources présentes dans un rayon de 50 mètres. C’est la base étymologique de l’écologie, ne rien déplacer. En revanche, avec un plan ou un projet défini, on doit être exigeant et exclusif, il faut faire venir ses matériaux et aplanir le terrain.

Laurent Tixador, Usine à briques, mai 2020, La maison forte, Monbalen

Courtesy Galerie In situ, Fabienne Leclerc

Une telle attitude avait été partiellement utilisée par Le Corbusier pour la chapelle de Ronchamp. Mais tu serais plus proche de l’architecture organique d’un Frank Lloyd Wright que de l’anarchitecture d’un Gordon Matta-Clark, non ?

C’est le matériau qui m’intéresse en premier lieu et non la forme de la construction. Si ces dernières sont organiques, c’est simplement parce que le milieu dans lequel elles sont réalisées est un milieu organique. Je ne cherche d’ailleurs pas à effacer les matériaux que j’utilise. J’ai par exemple beaucoup appris en reconstruisant des cagnas de la guerre de 14 d’après des photographies anciennes collectées depuis quelques années. Ce sont de petites habitations construites par les soldats qui étaient cantonnés à l’arrière du front, dans les bois, pendant leurs périodes de repos. Ils ont construit eux-mêmes leurs logements avec ce qu’ils trouvaient autour d’eux en cherchant à combiner l’habitabilité avec une vision utopique. On voit des pyramides en bois, des petites maisons avec des toits à double pan et des rideaux, des chalets de montagne fleuris, etc. Par l’architecture, ils se sont projetés dans une sorte de quotidien léger et sans perdition. Quant à moi, c’est par l’interprétation de leurs images que je cherche à comprendre un système constructif lié à un milieu confiné. J’habite ensuite les restitutions pendant une ou deux nuits car cela me permet d’enquêter en trois dimensions sur leurs atouts.

Dans l’Eloge de la main, un petit texte qui termine la Vie des formes d’Henri Focillon, j’ai noté un passage qui pourrait avoir été écrit pour toi : « La curiosité de l’enfance, l’artiste en prolonge le privilège bien au-delà des limites de cet âge. Il touche, il palpe, il suppute le poids, il mesure l’espace, il modèle la fluidité de l’air pour y préfigurer la forme, il caresse l’écorce de toute chose, et c’est du langage du toucher qu’il compose le langage de la vue5 ». Cette réflexion m’amène à te demander ce qu’est ton esthétique ? Et pour compléter ma question, Laurent Tixador n’est-il pas un « homme préhistorique7 » ?

Petit à petit, je me suis dit que je pouvais acquérir la capacité de fabriquer ce dont j’ai besoin au quotidien. C’est-à-dire comme un homme du Paléolithique qui fabrique un outil en ramassant un caillou. Ça n’est pas dû à une nostalgie des temps anciens mais au constat que ça me simplifie la vie. Au Paléolithique, l’humanité était composée de chasseurs-cueilleurs nomades vivant en petits groupes. Parmi les objets retrouvés en fouilles, on remarque que quatre-vingt pour cent sont liés au plaisir : des peintures dans des grottes, des parures, des statuettes, etc. Il y a aussi cet outillage sommaire qui n’est pour la plupart du temps pas conservé par son utilisateur. L’outil est fabriqué rapidement, pour un usage précis et souvent unique. On a l’impression que cette période de l’humanité était une civilisation de glandeurs. On imagine très bien un mec à poil en train de gratter un os toute la journée pour en faire une statuette. C’est une figure de l’humain qui déjoue les inconscients productivistes et fait la promotion du temps libre. Dès le Néolithique, l’homme devient sédentaire et la tendance s’inverse radicalement. Il occupe les territoires les plus avantageux, cultive la terre et cherche déjà une forme de croissance. Sa ressource n’est plus le bien commun proposé par la nature mais le produit de son labeur acharné et il doit le défendre. Dans ce qu’on a retrouvé de cette période, quatre-vingt pour cent des objets sont liés au travail et à la guerre.

Pour répondre à ta question sur mon rapport à l’esthétique, je dirais que c’est l’opportunité d’un matériau, sa gratuité et sa facilité de mise en œuvre qui la définit. Il n’est pas question pour moi de prendre des décisions d’ordre esthétique parce qu’elles m’obligeraient à une forme de travail. C’est beaucoup plus simple et naturel de chercher une collaboration avec un lieu et de se plier à ce qu’il propose. S’il ne propose rien, en revanche je ne fais rien. C’est ce qui m’est arrivé quand j’ai atteint le pôle Nord géographique en 2005. Je suis juste revenu avec une gravure sur la cuillère que j’avais utilisée pendant cette expédition.

Je souhaite maintenant aborder la question de la portée politique de ton œuvre.

Difficile de ne pas faire un parallèle entre un travail comme Potager, présenté au Musée d’Arts de Nantes en 2018 et qui fonctionnait sur le principe de la culture aquaponique, avec par exemple Aktion im Moor (Action dans les marais) que Joseph Beuys a initiées en 1971 en faveur de l’écologie. L’artiste serait-il le plus à même de soigner les maux de la société post-industrielle ? Ton travail est-il écologique ?

Avec cette pièce, j’ai eu envie de réhabiliter la vitrine que le musée me proposait en l’utilisant comme une serre, c’est-à-dire en réparant sa fonction d’espace de monstration qui ne m’intéresse plus. Elle est devenue un potager dans lequel j’ai pu expérimenter toutes sortes de cultures de récupération. J’y ai ressuscité des culs de poireaux et toutes sortes de déchets de légumes trouvés dans des poubelles. Si c’était en aquaponie, un système où on met en cycle des poissons et des végétaux pour qu’ils se nourrissent les uns les autres, c’est parce qu’il n’y a pas de terre à cet endroit. On peut effectivement parler d’écologie car les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Pour être plus clair, ce qu’on voyait dans cette vitrine, c’était la proposition d’un artiste de ne pas montrer une œuvre mais de s’emparer du lieu pour ses besoins vitaux. C’était un acte militant qui parle encore une fois de la faible économie du milieu de l’art et du fait que la création artistique n’est pas un acte neutre en matière d’environnement.

Ton rapport à la technologie, avec ton refus d’utiliser des machines-outils issues du monde industriel, m’amène aussi à aborder la question de l’aliénation dans la société néolibérale. Ta proposition pour l’espace Short à Nantes en 2015 qui faisait référence à la lutte des travailleurs de l’usine Florange me pousse à te demander si ton travail est influencé par des idéologies comme celles développées par les néo-luddistes ou par l’anarcho-primitiviste John Zerzan8 ?

Je n’ai juste aucune envie de toutes ces innovations qui fabriquent une dépendance et nous imposent un mode de vie générique. Nous vivons dans une société qui tend à faire de nous des consommateurs purs et durs afin de pouvoir nous contrôler. C’est ce que dénoncent John Zerzan ou Ivan Ilitch mais, personnellement, je préfère ignorer les dérives technologiques plutôt que de me révolter contre elles. Tant qu’on me le permet, je me bats pour garder le contrôle sur ce qui m’entoure et sélectionner les outils qui sont bons pour moi. Percer un trou dans un morceau de bois en forêt avec une tarière de charpentier à l’ancienne est plus agréable qu’avec une machine dans un atelier, et on est le seul auteur de ce trou. Chaque copeau qui remonte est une récompense. Il faut prendre le temps d’essayer ça et surtout ne pas s’imaginer que c’est plus rapide avec un outil sophistiqué car il est accompagné d’une multitude de problèmes liés à sa technologie: son poids, le bruit qu’il fait, la contrainte du branchement électrique, son prix, sa fragilité, etc. Loin de moi l’idée de lutter contre l’innovation mais je veux avoir la capacité de sélectionner ce qui me convient dedans et tant pis pour la rentabilité. Les groenlandais d’avant le XVIIIe siècle savaient très bien que l’évolution peut devenir néfaste. Il ne pouvait pas y avoir de croissance dans leurs communautés car ils devaient se nourrir et s’équiper avec les ressources très réduites qui se trouvaient à portée de kayak. Ça veut dire qu’il n’y avait pas de crédit ni de dette possible. Si on voulait être plus nombreux ou plus puissant, c’était la disette pour tout le monde.

Quant à Florange, c’est une pièce qui est née durant la fermeture du site industriel éponyme. En suivant les infos, j’étais tombé sur un documentaire qui montrait un piquet de grève où l’on voyait des ouvriers dont je soutenais la lutte, faire un feu de pneus dégageant une épaisse fumée. C’est donc attristé par cette vision que je me suis décidé à mettre au point un pneu spécifique dont la combustion ne dégagerait aucune pollution. Ça a abouti à un genre d’aggloméré de bois moulé par pressage, ne contenant aucune colle et produisant une combustion propre. Par la suite, sur une invitation de l’association Short, j’ai mis au point un processus de fabrication industrielle de ces pneus en bois. C’était une sorte de jeu car toute la production n’avait aucun autre but que d’être brûlée. Les principaux postes d’une usine ont été reproduits dans l’exposition avec des matériaux récupérés et j’ai passé le mois à venir presque quotidiennement y travailler. À la fin de cette période d’usine, j’ai tout brûlé dans la rue. Il n’a bien sûr jamais été question de proposer ces pneus à des grévistes en remplacement des leurs mais simplement de rejouer un acte qui m’avait fait douter de mon soutien. Après ça, comme à Florange et tous les autres sites où l’on avait fait croire aux ouvriers que la production intensive est la seule solution possible, mon usine a été démantelée.

Laurent Tixador, Florange, mars-avril 2015, Espace Short, Nantes.

Courtesy Galerie In situ, Fabienne Leclerc

Comment ton travail plastique s’articule-t-il avec l’écriture, écriture qui passe pour toi par le journal de bord si cher aux explorateurs et aux marins, par le conte comme Récit d’un amour de prison9, par des recettes de cuisine et même par l’écriture illisible, écriture aussi qui investit tout type de support (murs, bouteilles, mégots, couvercle de boîte de conserves…) ? Laurent Tixador ne serait-il pas un romancier qui s’ignore ?

Du fait que la plupart des performances que je fais ne sont pas publiques, le récit est très important. Si je ne suis pas très attentif à en garder des traces, il n’en restera rien d’autre que l’expérience que j’aurai acquise. Comme il me semble important de la partager, j’explore un peu tous les médiums narratifs en fonction de la situation. Il peut s’agir de simples images, de bibelots souvenir que je réalise avec des matériaux collectés, de vidéos, de dessins, mais c’est plus rare, ou de texte si la situation y est propice. Le texte a l’avantage par rapport à une photographie qu’il décrit la situation beaucoup plus intimement. On peut livrer des confidences, des divagations, des illusions et des obsessions. Comme c’est ça que je recherche en marchant, je couche tout sur du papier pour libérer de la place pour la suite. Les notes que je prends font office de disque dur externe. Le fait de marcher permet aussi de rédiger mentalement tout ce qu’on a à dire car on a beaucoup de temps de cerveau disponible (rires) sur une route de campagne. C’est le cas aussi quand on est enfermé. Pour ce journal de prison, j’avais du temps et, contrairement à l’habitude, c’est son abondance qui provoquait du stress. Écrire mes hallucinations était devenu la seule raison d’être là. Le temps d’une longue journée était un personnage obsédant et incontournable. Nous avons écrit ce texte ensemble pour tromper la perte de repères.

1 Pierre Clastres, La Société contre l’État, 1974, Paris, Les éditions de Minuit, p. 161-185.

2 http://la-maison-forte.com

3 Laurent Tixador, L’ATELIER DU PIC, Construction d’un atelier de design graphique en vue de réaliser une monographie, 2016, Manuella éditions, p. 235-252 et 275-298.

4 Laurent Tixador, L’ATELIER DU PIC, op. cit., p.239-249.

5 Lloyd Kahn, Shelter, 1973, traduction Pierre Gac, Habitats : Constructions traditionnelles et marginales, 1977, Éditions alternative et parallèles, Paris.

6 Henri Focillon, Vie des formes, (1943), Paris, « Quadrige » PUF, 1990, p. 112.

7 Idem : « Tandis que par l’une de ses faces l’artiste représente peut-être le

type le plus évolué, par l’autre il continue l’homme préhistorique » car « il a gardé le sentiment magique de l’inconnu, mais surtout la poétique et la technique de la main. »

8 Matthijs Gardenier, « Le courant ‘anti-tech’, entre anarcho-primitivisme et néo-luddisme », Sociétés 2016/1, n°131, p. 97-106, https://www.cairn.info/revue-societes-2016-1-page-97.htm

9 Laurent Tixador, L’ATELIER DU PIC, op. cit., p. 239-249 et p.134-136.

Image en une : Laurent Tixador avec les freres Chapuisat, Jumping Bean, 21-26 octobre 2009, FIAC – Jardin des Tuileries, Paris. Présenté par Galerie in situ – fabienne leclerc, Paris. Courtesy Galerie In situ, Fabienne Leclerc

- Partage : ,

- Du même auteur : Le rire de Jacques Lizène résonne encore dans ma tête., Claire Fontaine, Arthur Chiron, Christophe Viart, Hypnose,

articles liés

Céline Ghisleri

par Juliette Belleret

Claire Staebler

par Patrice Joly

Arnaud Dezoteux

par Clémence Agnez