Géraldine Gourbe

L’exposition de la commissaire Géraldine Gourbe autour de l’œuvre de Judy Chicago est majoritairement centrée sur le travail de jeunesse de l’artiste, avec une attention particulière portée aux œuvres réalisées à l’arrivée de cette dernière en Californie. Se saisissant de la double influence exercée à la fois par Los Angeles et par un certain nombre de jeunes artistes liés au courant alors émergent du Finish Fetish, Géraldine Gourbe nous livre un récit neuf de l’élaboration du travail de Judy Chicago, pris en tension entre jubilation hédoniste de la Cool School et austérité fortement intellectualisée de l’art minimal. Porté presque exclusivement par des figures masculines, le Minimalisme domine très largement le paysage artistique de la côte Est qui, au tournant des années 60, donne le ton à l’ensemble de la production américaine, s’affirmant à cette période comme le canon de l’histoire de l’art occidental en train de s’écrire. Si Judy Chicago en épouse les codes au début de son œuvre, elle peine à obtenir la même reconnaissance que ses pairs masculins et, dès son arrivée à Los Angeles, mâtine ses formes minimales d’une touche pop et ouvertement sensualiste. C’est de ce moment de re-sémantisation formelle dont nous parle la commissaire lorsqu’elle nous présente les œuvres de jeunesse de l’artiste. En transit entre côte Est et Ouest, les œuvres présentées dans l’exposition sont en outre mises en regard, tantôt confluent, tantôt différentiel, de celles de plusieurs artistes actifs autour de Judy Chicago à la même époque.

Avant même de présenter le travail

de Judy Chicago,

vous introduisez l’exposition en l’arrimant au territoire californien. Prenant

acte de ses spécificités

topologiques (paysages immenses, climat invariant), industrielles (nombreux sites de production aéronautique et

d’armement, avec prédominance des nouveaux matériaux plastiques et

synthétiques) et artistiques

(émergence de la rivalité LA / NYC et

individuation de deux écoles renvoyées dos à

dos), vous proposez un nouveau point d’entrée dans l’œuvre de l’artiste, inscrit dans cette dialectique culturelle et

territoriale entre les deux côtes américaines plutôt que dans la seule

affirmation de son engagement politique et en particulier féministe. Pourquoi avoir choisi de mettre au centre de

l’exposition ce donné géographique ?

Depuis le début de ma thèse en 2002, je parcours Los Angeles et le territoire de la Californie du sud — j’ai quitté progressivement les salles froides du Getty Research grâce à l’énergie et à la connaissance de la commissaire Isabelle Le Normand. Comme tout·e européen·ne, j’ai été au départ fascinée par une certaine « altérité » de Los Angeles, par sa dimension de ville américaine en soi comme le présente très bien le génial Reyner Banham dans Reyner Banham Loves Los Angeles, un documentaire produit par la BBC en 1973.

Puis, au fur et à mesure, tout en travaillant sur mon livre In the Canyon, Revise the Canon, je me suis rendue compte d’une certaine histoire contre-culturelle de la ville depuis le début du XXe siècle — la préhistoire pour les californiens ! — très imprégnée par le Lebensreform allemand, un mouvement libertaire, pacifiste et collectiviste très influent au Monte Verita par exemple et qui avait entraîné un courant de Nature Boys de Santa Barbara à San Diego… Cela a été un choc ! J’ai eu envie de tordre le récit de la scène californienne des années soixante très Finish Fetish et d’en présenter une autre, non pas par esprit de contradiction ou par envie de remplacer une historiographie par une autre, mais pour montrer la pluralité des points de vue. Ça vient de ma formation féministe et anti-raciste, cette vigilance, les points de vue sont situés… À commencer par le mien. Je cite beaucoup Michel de Certeau, pionnier à ce sujet et à l’origine des cultural studies, on ne le dit pas assez : « Croire n’est pas mettre la main sur, c’est être marqué en creux. »

C’était, je crois, ma façon de faire une exposition via le prisme de l’histoire des idées — ma thèse était en philosophie politique à Paris X-Nanterre — et non d’une conception de l’histoire de l’art telle que l’on a apprise aux conservateurs et à certain·e·s commissaires.

Ce point d’entrée me permettrait d’apporter de la contradiction dans nos propres systèmes de réflexion et de fantasmes, et la Californie en draine beaucoup, c’est aussi son fond de commerce ! La première industrie de LA, le divertissement, l’a bien compris depuis longtemps. Et j’aime aussi cet aspect de LA, que cette ville continue d’alimenter mon imaginaire…

Cette connaissance me permettait de tordre le coup à un autre grand principe d’écriture de l’histoire auquel l’historienne d’art Linda Nochlin nous a sensibilisé·e·s : le génie artistique. Il est évident que la carrière de Judy Chicago à LA (elle est partie vivre dans les années quatre-vingt au Nouveau Mexique comme d’autres artistes et critiques d’art) est beaucoup moins linéaire et beaucoup plus complexe au regard de cette généalogie plurielle que je viens d’évoquer.

L’implantation de ces communautés libertaires que vous évoquez pourrait apparaître comme une itération tardive des projets utopistes du XIXe siècle, ces communautés européennes d’inspiration marxiste ou anarchiste qui s’installaient sur le territoire américain afin de pouvoir y fonder et y expérimenter les formes d’organisations sociales novatrices qu’ils imaginaient. Judy Chicago avait-elle une connaissance historique voire pratique de ce type d’initiatives avant de s’installer en Californie ?

Elle a découvert mon propos et les Nature Boys l’avant-veille du vernissage, elle ne connaissait pas du tout non plus les films de Pat’O’Neill qu’elle a adoré. Nous avions décidé qu’elle se concentrerait sur cette recréation inédite de Feather Room (1965-2018) pour laquelle il n’existait qu’une seule photo, un document. Nous avons, l’architecte Axel Clisson (studio Socle), Judy et moi, repensé tout le protocole et je suis fière aujourd’hui que cette impulsion ait donnée l’envie de la remontrer à d’autres institutions américaines ou au marché de l’art (Feather Room sera chez Jeffrey Deitch à LA en septembre 2020).

Comme je le disais, il me semble important aujourd’hui d’écrire une histoire de l’art complexifiée par une histoire des idées. Cela donne de l’amplitude aux monographies d’artistes qui, elles-mêmes, peuvent être éclairées par des œuvres d’autres artistes.

Ici, je voulais aussi montrer la densité des formes minimalistes, l’abstraction européenne, le pop, la sculpture et le rapport au plateau de jeu (ou à la maquette) chez Judy, les protocoles aléatoires, l’ambiance, le paysage, le land art évanescent, le psychédélisme, le retour du backlash de la culture conservatrice américaine.

Vous qualifiez l’exposition de « monographique et collective ». Cet énoncé qui pourrait sembler paradoxal me paraît au contraire être le symptôme d’un choix particulièrement signifiant : il affirme la nécessité d’en passer par la prise en compte d’un hors-champ pluriel afin de saisir au plus juste une production artistique individuelle. Outre un point de méthode critique qui récuse l’autonomie du sujet qu’il étudie au profit d’une mise en perspective collective, ce double qualificatif est d’autant plus éclairant dans le cas bien particulier du travail de Judy Chicago puisqu’il entre en résonance avec les méthodes inclusives souvent à l’œuvre chez elle. Pourriez-vous nous en dire plus au sujet de ces allers-retours de positionnement entre individuel et collectif ? Peut-on penser ensemble ces deux éléments qui coexistent chez elle à cette période, à savoir d’une part la déconstruction de l’esprit de sérieux et de la monumentalité de l’art minimal et par ailleurs l’irruption du collectif ?

En 2007, lorsque j’ai soutenu ma thèse qui prenait notamment pour études de cas la Womanhouse et le Women’s Building initiés par Judy Chicago, j’avais l’impression de prêcher dans le désert, un peu à l’image de ces Nature Boys, notamment William Pester qui marche pieds nus dans le désert pendant les années 1910-20… Et puis, je dirais, un peu avant la publication du dernier volet du cycle du magazine Mousse consacré à l’artiste comme curateur[1], que la Womanhouse est devenue iconique et que c’est comme si tout l’œuvre de Judy Chicago se résumait à cela ou, pire, se résumait à cette histoire féministe. Une compensation excessive en quelque sorte, au détriment de ces œuvres magnifiques des années soixante réalisées sous son premier nom d’artiste, Judy Gerovitz, que j’ai découvertes dans la brillante première édition de « Pacific Standard Time » en 2012 à Los Angeles.

Éric Mangion puis Jean-Pierre Simon, à la Villa Arson, ont été très sensibles à cette histoire, ainsi que le très regretté Xavier Douroux et sa brillantissime collaboratrice Géraldine Minet avec qui nous devions montrer cette exposition au Consortium. C’était une façon de lui rendre hommage, pour tout ce qu’il a initié autour des contre-cultures et de l’art californien et pour son soutien à la fois bienveillant et frontal à ce que je faisais mais pour lequel je n’avais pas encore confiance en moi. Sur ce point, Xavier était féministe. Là où l’exposition de Nice lui donne tort, c’est quand elle démontre que Judy Chicago n’est PAS un second couteau mais une visionnaire. Lors d’un projet architectural pour The Dinner Party (1974-79) – a permanent housing for Dinner Party – elle a doublé sa modélisation d’un slogan que j’adore : Sustain the Vision. Nous retrouverons ces recherches et ces sérigraphies dans l’édition que nous préparons conjointement avec La Villa Arson et Shelter Press (éditeurs d’In the Canyon) et qui fait suite à l’exposition : ni un catalogue, ni un essai, un peu des deux tout en étant autre chose. Nous sommes très excité·e·s Judy, son studio, Éric Mangion, Céline Chazalviel, Shelter Press et moi.

Pour revenir à votre question, il me semblait que la seule façon d’éclairer de manière forte, d’un geste manifeste, cette production minimaliste de Judy Chicago, était de l’associer à d’autres artistes de son époque. Proches d’elle ou non, le jeu des contrastes jouant le même rôle critique que celui du jeu des affinités, contrairement à son autobiographie culte Through the Flower traduite par Sophie Tame niçoise, ancienne étudiante de la Villa Arson, préfacée par mes soins et éditée par les presses du réel — encore la connivence avec Xavier !

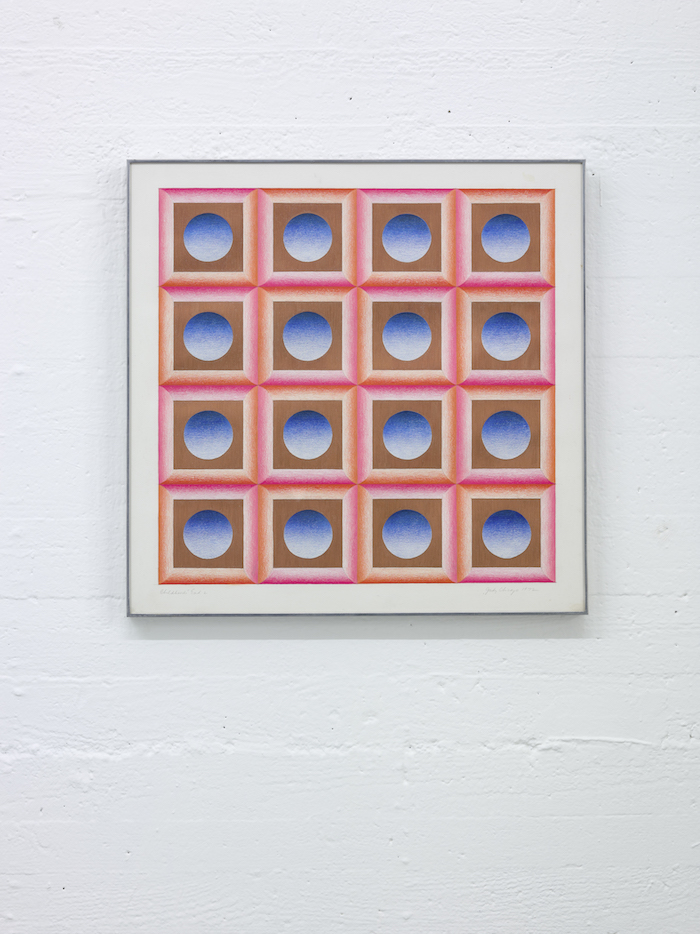

La mise en regard, dans la première salle, des premiers dessins de Marcia Hafif jamais exposés — puisqu’encadrés pour la première fois — et des premières sérigraphies de Judy Chicago m’a permis de réaliser à quel point le langage de l’abstraction européen était à la source du pop art nord-américain. C’est le genre d’épiphanie que permet une exposition, et réécrire une histoire de l’art ne peut se faire qu’avec plusieurs personnages. Je voulais narrer une histoire et le fil rouge de l’œuvre de Judy Chicago m’a permis de le faire. Par ailleurs, cette première salle, très explicite, pose dès le départ la vision sensualiste, voire libidinale de ces toutes jeunes artistes du début des années soixante, aujourd’hui iconiques.

En effet, l’entrée de l’exposition par les dessins de Marcia Hafif nous conduit d’emblée sur une ligne de crête entre abstraction et proto-sémantique pop, avec des prises de formes qui chargent la géométrie minimaliste de l’encore timide luxuriance du mandala ou de l’impact du logo. On retrouve cet effet de transition dans la salle suivante face aux célèbres Hoods (ou capots) de Judy Chicago. Comment comprendre cette dialectique un peu paradoxale entre réappropriation des signes industriels en voie de massification au tournant des années 60 et apparition de marqueurs New Age ?

Certain·e·s y voient les formes navajos propres au Nouveau Mexique où Judy vit depuis trente ans. La convergence est assez juste (même si je ne parlerais pas de New Age, le travail de Judy est très matérialiste, peu spirituel) mais j’évoquerais plutôt les formes hippies, de la même façon que les prises de drogues ont accompagné une certaine exultation (plutôt que libération) des corps et ont aussi participé à la mise en danger du patriarcat. C’est un prisme encore peu étudié dans les gender-queer studies.

À la lumière à la

fois de son autobiographie que vous venez de préfacer pour sa première édition

en français et de l’exposition « Los Angeles, les années cool », on

a le sentiment que Judy Chicago entretient un rapport à son travail gouverné

par l’affirmation du principe de plaisir, de la jouissance visuelle et d’une

certaine spontanéité ludique et émancipatrice. Pourrait-on y voir le ferment de

la trajectoire qu’elle poursuit en se séparant progressivement des grands

canons de l’art minimal ?

Judy Chicago a encore aujourd’hui dans son bureau un très beau portrait photographique d’Anaïs Nin qui a aussi préfacé son livre Through the Flower. Elle la décrit encore comme son mentor ; c’est ce que j’aime chez Judy, il y a une fidélité à sa tribu et à celles et ceux qui ont compté pour elle. La vie au studio de Belen (Nouveau Mexique) est pour cela très joyeuse même si la ville est assez white trash. Le plaisir que procure le fait de faire l’amour est une constante liée au vitalisme qui caractérise la vie et l’œuvre de Judy et dont elle fait largement état dans son autobiographie. Il est très présent encore aujourd’hui dans ses mots, ses réflexions, sa vie tendre avec son mari. Ses œuvres qui se déploient sur les murs de l’ancien hôtel de pionniers de Belen sont manifestes à ce sujet ! C’est et cela a été sa source d’émancipation. Assumer les fantasmes et les formes de plaisir faisait partie de son auto-affirmation d’artiste et ce avant l’avènement du women’s liberation movement. Il était inconcevable que cette partie sensualiste de sa vie soit endormie pour des raisons de travail ou, pire, de morale des années soixante (on pense à la série Mad Men, une fiction qui témoigne de la condition d’étouffement des femmes à l’époque). La culture visuelle pornographique a été aussi très présente chez d’autres artistes californiens contemporains de Judy (un peu plus âgés et aujourd’hui décédés), je pense à Craig Kauffman, par exemple, dont on connaît encore mal le travail en Europe, ce que je trouve dommage.

Image en une : Judy Chicago, Feather Room, 1967-2018. Installation in situ, structure en bois, toile diffusante, 36 projecteurs led, plumettes de canard (labellisées bien-être animal), scénographie : Socle, New York. Production : Villa Arson, Nice ; Salon 94, New York. Courtesy Judy Chicago ; Salon 94, New York.

« Los Angeles, les années cool », avec

Marcia Hafif, John McCracken, Robert Morris, Bruce Nauman, Pat O’Neill et

DeWain Valentine, commissariat : Géraldine Gourbe, à la Villa Arson, Nice, du

1.07 au 4.11.2018.

[1] Dernier opus de la série The Artist as Curator consacrée à la figure de l’artiste-commissaire d’exposition : « Womanhouse », 1972, de Judy Chicago, en supplément de Mousse n° 51 – 1985-1995 Exhibitions Views, 2015, les presses du réel.

- Publié dans le numéro : 88

- Partage : ,

- Du même auteur : Arnaud Dezoteux, Anna Longo, Patrice Maniglier, Catherine Malabou, Carin Klonowski,

articles liés

Céline Ghisleri

par Juliette Belleret

Claire Staebler

par Patrice Joly

Arnaud Dezoteux

par Clémence Agnez