Christophe Berdaguer et Marie Péjus

Pendant quatre mois, Christophe Berdaguer et Marie Péjus investissent tout un étage du Panorama et de la Friche la Belle de Mai, l’ancienne manufacture des tabacs devenue un lieu culturel et artistique emblématique de Marseille. Issue d’un long processus et spécifiquement pensée pour le lieu avec la commissaire Sandra Adam, l’exposition, régie par un ensemble de « communautés invisibles » incarnées par de nouvelles œuvres se révélant pour certaines d’entre elles être de nouvelles versions d’œuvres préexistantes, re-suscite histoires, figures et formes appartenant au monde du dessous ou du passé, dans un esprit largement visionnaire et métamorphique. Aussi est-il moins question ici d’une rétrospective que d’une résurgence résolument réticulaire nous invitant à emprunter les voies du rêve, à outrepasser les limites de l’humain et du vivant pour tenter d’entrer en communication avec l’autre, quel et où qu’il soit.

Berdaguer & Péjus, Sculpture Care. Polystyrène, enduit, peinture, néons. Dimensions variables. Photomontage : CBMP

Pour commencer, pourriez-vous revenir sur la genèse et l’élaboration de ce projet, tant sur le plan de son processus, particulièrement étiré dans le temps, que de son protocole, tout à fait singulier ?

Chaque exposition a son histoire et son espace, données avec lesquelles il faut composer. L’exposition « Communautés invisibles » est en effet un peu particulière à différents niveaux, notamment du fait de la temporalité de sa construction. Son point de départ, en quelque sorte, est la rencontre que nous avons faite avec celle qui en est la commissaire, Sandra Adam, à l’occasion de l’exposition « Les Maîtres du désordre » présentée en 2012 au musée du Quai Branly et dont elle assurait le commissariat avec Jean de Loisy. Notre intérêt mutuel pour l’architecture et l’anthropologie a fait naître un dialogue qui est le terreau de ce projet processuel et organique qui s’attache particulièrement à rendre visibles, moins les œuvres en et pour elles-mêmes, que la manière dont elles (s’)affectent et tiennent ensemble. L’idée, induite par cette temporalité longue, était de porter l’exposition comme une sorte de rêverie, un état un peu second, au gré d’un échange flottant mené dans un climat de travail « élargi », nécessairement modifié. Ce temps — presque d’incubation — a permis de multiplier et d’agencer (ou non) entre elles une multitude de strates, d’idées, d’images, comme autant de catalyseurs de ces « communautés invisibles ».

Berdaguer & Péjus, Kilda (I). Chaînes, vidéo. « Dreamtime », Les Abattoirs, Toulouse. Coll. IAC, Villeurbanne

À quoi (et/ou à qui) se rapportent ici ces « communautés invisibles », si ce n’est au titre, cette fois au singulier, d’une de vos œuvres datant de 2012 qui consiste en un ensemble de quinze chaises réalisé d’après les archives photographiques d’une expérience de design libertaire menée avec les enfants des rues de Naples dans les années 1970 ?

L’exposition est habitée, et en quelque sorte régie, par une série de « communautés invisibles » prélevées ou fabriquées à partir de « faits réels », plus ou moins intérieurs et intimistes, que l’on vient précisément révéler et rendre visibles, tangibles, même si elles peuvent revêtir ou recouvrer une certaine abstraction. Par exemple, Mémoire de feux consiste en une série de peintures dont la couleur de chacune est conçue à partir de la suie « récoltée » sur le lieu d’un incendie par une entreprise de nettoyage spécialisée. Le sinistre, et le relatif trauma qui lui est associé en creux, produisent alors une couleur et une image abstraite, brouillée comme un ciel chargé de cendres.

D’une certaine manière, on retrouve ce principe de dégradé et de contraste avec Time Zone, pièce littéralement centrale dans l’exposition, constituée de sable noir et de sable blanc qui, au gré des piétinements, sont amenés à se mélanger graduellement, jusqu’à créer, comme par contamination, une matière grise.

En effet, ce bac à sable, auquel on accède via un long couloir, fonctionne comme un rond point, une plaque tournante qui dessert les cinq espaces de l’exposition, en même temps qu’elle fait office de caisse d’enregistrement, de témoin du passage — du temps comme des visiteurs — ainsi révélé. Il s’agit ici de rejouer, concrètement et à l’endroit, le principe à l’œuvre dans une vidéo éponyme de 2010 où l’on peut voir un homme marchant dans du sable gris qui, au fil de la déambulation, forme deux demi-cercles, l’un blanc, l’autre noir, écho à l’illustration que proposait Robert Smithson du phénomène d’entropie. Par son principe, Time Zone reprend (ou prédit) ici l’organisation générale de l’exposition conçue dans une logique très organique, poreuse et volatile, chaque salle étant en quelque sorte contaminée, pollinisée par l’autre, le tout apparaissant comme un grand jardin qu’on laisse se déployer, se déborder lui-même.

Berdaguer & Péjus, Zone Temps. Sable. « Tempodrome », circuit, Lausanne, 2010. Dimensions variables. Photo : David Gagnebins-de Bons

Récurrentes de manière générale dans votre travail, les notions de contamination, de transmission et de circulation, de résurgence voire de résurrection, sont particulièrement présentes dans l’exposition au travers d’une de ces « communautés invisibles » qu’incarne un virus géant d’origine sibérienne.

Ce virus se trouve en suspension dans un aquarium au fond duquel repose une météorite qui provient elle aussi de Sibérie et fait écho aux impressionnants impacts que produit la libération d’importantes quantités de méthane contenues dans le pergélisol, en raison du réchauffement climatique. Une « image » qui évoque l’entrée en collision de deux temps, deux mouvements (l’un ascendant, l’autre descendant) et, avec deux aires (l’une terrestre, l’autre céleste). Cette articulation entre ciel et terre est particulièrement sensible dans l’installation présentée au Panorama qui revisite la pièce Kilda (2008), sculpture-architecture intermédiaire et hybride, habitat pour oiseaux invitant ici le visiteur, par ses assises, à venir se poser et survoler visuellement le paysage.

Qu’elle provienne de l’en-deçà ou de l’au-delà (que ce soit dans l’espace ou dans le temps), il y a une forme de hantise qui hante aussi votre œuvre et habite à son tour cette exposition que l’on pourrait qualifier de flottante et enveloppante à la fois. On y retrouve notamment l’esprit de Sarah Winchester (1839-1922) et de son incroyable « maison sans fin » à San José en Californie, un immense manoir fonctionnant comme une sorte de piège à fantômes (ceux des morts sous les coups d’une carabine Winchester) qu’elle a construit sans relâche pendant près de quarante ans.

Oui, l’ensemble des propositions détient en creux des histoires de « fantômes », des traces de vie qui ont été ou qui sont encore à l’œuvre. La construction de l’exposition à partir d’un espace central (le bac à sable), et dont le début (ou l’entrée, qui commence dès l’extérieur) pourrait autant être une fin de par son aspect à demi (dé)construit, in progress, fait écho à cette maison bâtie pour une communauté littéralement invisible qu’étaient ces esprits auxquels la veuve de William Wirt Winchester a voulu indéfiniment échapper. Par ailleurs, une version nouvelle — pour ne pas dire fantôme — d’une pièce antérieure, With Sarah (2009), est présentée à la Friche. Cette sculpture-architecture, telle une construction réticulaire générée par un système de connexions synaptiques, est ici démembrée : elle se divise en quarante fragments qui, arrimés à de petits moteurs à peine visibles, tournent sur eux-mêmes, évoquant de manière métaphorique les tables spirites, particulièrement en vogue à l’époque. À certains endroits où la pièce est sectionnée se trouvent des cartouches de balles Winchester, comme si chaque pièce envoyait une trajectoire invisible dans l’espace, dans une perspective quasi arachnéenne.

Berdaguer & Péjus, Paroles martiennes. Frittage de poudre, son, dimensions variables. Photo : Blaise Adilon

La communauté des Sculpturecare n’évoque-t-elle pas aussi à sa manière ce caractère fantomatique au travers des formes absentes pour lesquelles elles sont originellement conçues ?

Oui, les Sculpturecare sont des agrandissements d’emballages en polystyrène dont la fonction est de protéger des objets, d’en prendre soin. Ce sont des contre-formes qui existent ici en tant que telles, indépendamment des objets qu’elles sont censées accompagner, et qui s’apparentent par leur échelle agrandie à des constructions irrésolues, entre fragments d’architecture et éléments de mobilier. La salle où elles se trouvent réunies est baignée d’une lumière verte qui génère un climat de « déréalisation » en même temps qu’elle soigne à son tour, de par ses vertus apaisantes.

J’ai le sentiment que, d’une manière générale, vos œuvres sont comme des passeurs, faisant le lien entre deux mondes, deux états, deux temps, etc.

Dans son livre Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Vinciane Despret raconte cette belle histoire qui se passe dans un village de Mansfield en 1829 : alors qu’elle a complètement oublié de mettre dans la tombe d’une amie les lettres écrites par son fils à la demande de ce dernier, une femme demande à la veuve du facteur du village décédé quelques mois plus tard de glisser ces lettres dans sa tombe, projetant ainsi l’acte de transmission jusque dans l’au-delà. Ça nous semble être une belle idée de ce qu’est ou devrait être une œuvre d’art, et nous tâchons, à chaque fois, de trouver des moyens dérivés de poursuivre le dialogue, dans d’autres lieux, avec d’autres interlocuteurs, d’autres récits, en jouant sur le fil du rationnel, du vivant et du visible, laissant grande ouverte la possibilité du doute et des espaces et lignes de fuite qu’il permet d’inventer et d’investir.

Berdaguer & Péjus, E.17 Y.40 A.18 C.28 x.40 O.13, 2012-2014. Résine, dimensions variables. Palais de Tokyo, Paris, 2014. Photo : André Morin

« Communautés invisibles », Friche la Belle de Mai, Marseille, 29.06 – 21.10.2018

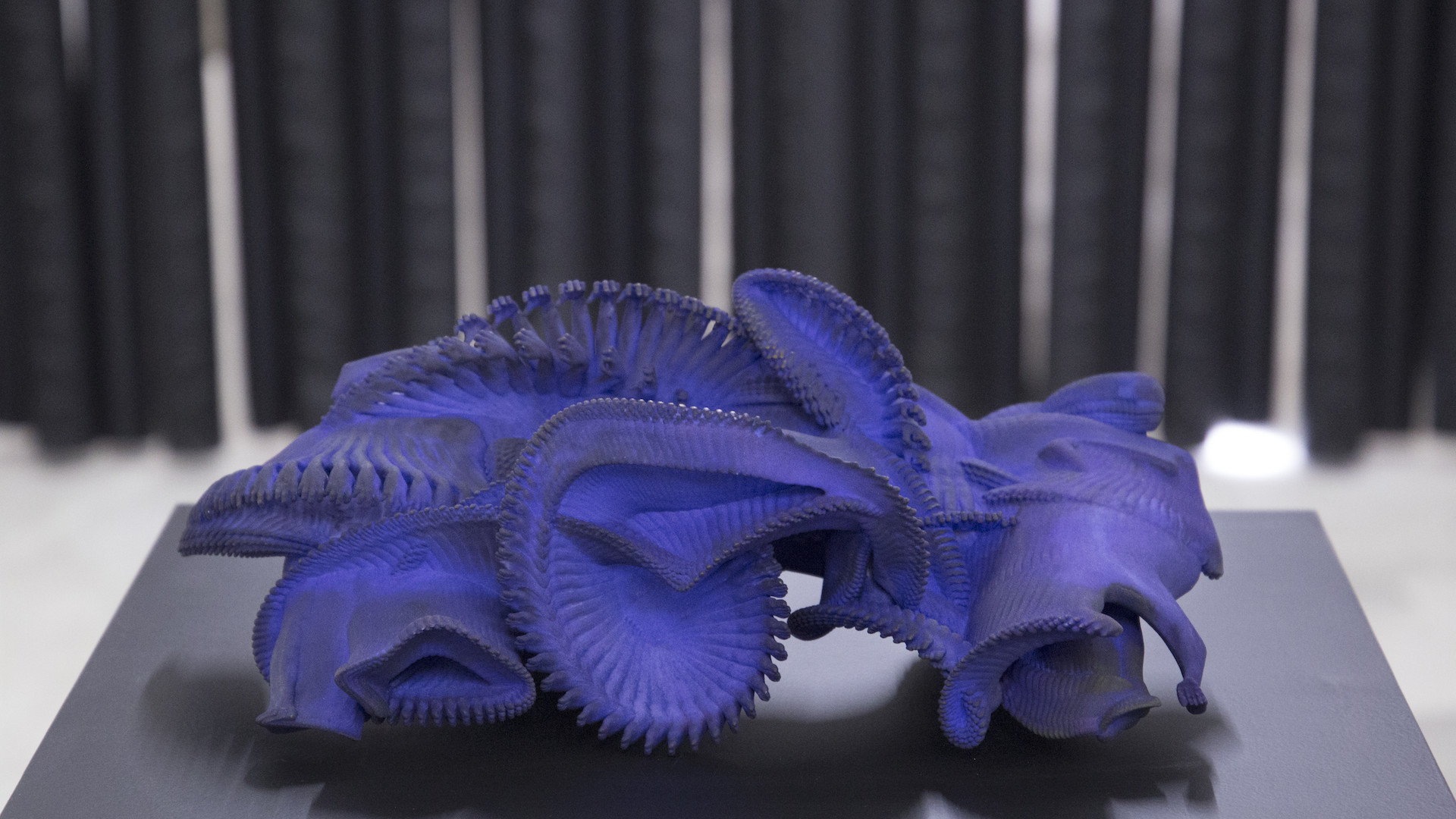

(Image en une : Berdaguer & Péjus, Sculpture hystérique. Impression 3D, bleu de Méthylène, dimensions variables. Photo : E.Verrat)

articles liés

Céline Ghisleri

par Juliette Belleret

Claire Staebler

par Patrice Joly

Arnaud Dezoteux

par Clémence Agnez