Entretien avec Alexis Vaillant

« Legende »

Après la décadence fin de siècle revisitée par l’exposition « Le Voyage Intérieur » (Espace EDF-Electra, Paris, 2005) ou « RAW » (Marres, Maastricht, 2006) concernée par l’idée de ruine en tant que condition contemporaine, Alexis Vaillant, avec l’exposition « Legende » présentée cet été au domaine de Chamarande dans l’Essonne près de Paris, propose de faire l’expérience d’une légende contemporaine : la nôtre. Entretien.

Elodie Royer : J’aimerais que tu me parles de la citation de J.G. Ballard qui ouvre le texte d’intention de l’exposition, « Ce que vous voyez dépend de ce que vous cherchez ». En quoi cette phrase est importante au point d’être mise en exergue de ce texte – et de l’exposition en quelque sorte ?

Alexis Vaillant : Cette phrase a le pouvoir de rappeler à chacun que l’exercice du regard est d’abord une entreprise personnelle, ce que l’emprise de la communication a clairement dissipé. Cette phrase incarne aussi une promesse : il incombe à chacun de choisir et de savoir ce qu’il cherche pour effectivement commencer à voir quelque chose. Et ceci dépasse bien entendu le strict cadre d’une exposition. En ce sens, avoir vu invite à décoder, décoder à s’approprier, et s’approprier revient à faire quelque chose d’autre avec … ce qu’on a vu. Les oeuvres d’art réussies, notamment celles qui sont à notre disposition et non pas celles au diapason desquelles on doit se soumettre, reposent là-dessus. Autrement dit, si on ne cherche rien, on ne verra rien ou pas grand-chose.

On est aussi un peu dans le slogan. Un slogan qui serait en quelque sorte une dynamique de l’exposition, non ?

Oui, mais alors un slogan de 1971 qui tient bien la route. Un slogan permanent, quotidien, salutaire. L’utiliser là situe immédiatement le projet dans le contexte pseudo-communicant dans lequel on patauge tous aujourd’hui. L’étape suivante, c’est l’explication : pourquoi « chercher » l’explication ou prétendre « la » donner, puisqu’il y en a une myriade et aucune ?

L’exposition « Legende » a lieu dans le Château de Chamarande sis dans un parc très populaire. Quand Judith Quentel, la directrice artistique du domaine, m’a invité à penser à un projet d’exposition pour l’été, j’ai eu envie de travailler avec quelques ressorts de l’entertainment (évocation lointaine du château hanté évidemment, modifications opérées sur l’espace même de l’exposition travailler avec Yves Godin sur un dispositif lumière) et en même temps de manière plus théorique sur les rapports contemporains à la légende. Sans pour autant privilégier un public sur un autre, et ainsi décider de montrer beaucoup d’œuvres hétérogènes, voire contradictoires, partant du fait que toute l’entreprise travaillerait sur plusieurs niveaux de lecture, comme la phrase de Ballard.

Et comme l’est aussi l’hypothèse sur laquelle l’exposition s’est construite, selon laquelle nous serions entrés dans notre propre légende. Pourquoi avoir utilisé la forme de l’hypothèse comme nœud de l’exposition?

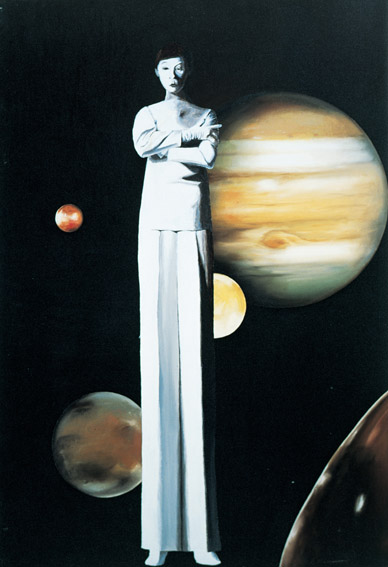

C’est une hypothèse qui s’adresse à l’époque et qui en même temps formule l’exposition. Il ne s’agit pas d’une exposition qui démontre, propose une géographie, pose un statement ou défend une génération ou un style. Mais qui repose une hypothèse formulée à partir d’un certain nombre de constats sur l’époque. Allan Greenspan qui a été le gourou de la réserve d’or de Fort-Knox aux USA pendant vingt ans, spécialiste des mouvements de capitaux et de l’économie internationale a observé que le 11 septembre n’avait pas eu de conséquences économiques. À partir de là, on peut se demander quel événement pourrait en avoir. Et à quelle échelle ? Une des angoisses de la globalisation, ce serait que précisément l’histoire s’arrête. En formulant cette hypothèse de légende pour regarder l’époque, ce sont ces questions et débats que j’aimerais pointer, en souvenir aussi de l’exposition « Post-human » curatée par Jeffrey Deitch, autour des rapports de l’être humain avec la machine et le clonage notamment. Je vois l’exposition « Legende » comme un prisme qui cristallise certains doutes positifs ou négatifs sur le contexte actuel à partir d’une batterie d’oeuvres extraordinaires. L’idée n’est donc pas de produire un commentaire sur la légende, ni de produire une légende d’aujourd’hui (quoique…), mais de réunir un certain nombre d’éléments qui convergent vers une question que l’exposition pose – notre époque serait-elle en train de devenir une légende – mais à laquelle elle ne répond pas. Néanmoins, rien que le fait de poser cette hypothèse doit susciter un débat sur ce qu’on fabrique aujourd’hui, ce qu’on a envie que ça devienne, …

Pourquoi avoir choisi la forme de la légende par rapport à l’époque ?

L’idée de légende contient les petites histoires, les rumeurs, les événements mineurs qui sont aussi des modes de récits. Ces manières de raconter sont liées à l’exposition, au spectacle, au double-jeu. La légende est aussi quelque chose d’assez positif et festif. En même temps, c’est à double tranchant puisqu’elle permet également de questionner l’histoire et l’écriture de l’histoire de manière critique à l’heure où les médias et l’image nous relient les uns aux autres (c’est notre passé immédiat commun). De plus, la légende est en proie à l’imaginaire, c’est la capacité d’invention et la liberté.

L’exposition a lieu dans le château de Chamarande. Compte tenu de la typologie de ce lieu, as-tu travaillé, de même que pour l’exposition « Le Voyage Intérieur », sur une scénographie ou un éclairage particuliers ?

On est dans un château dont le plan date du XVIIe siècle, une construction développée au XVIIIe, un relooking intérieur incessant depuis le XIXe siècle ! Avec cette série d’ajouts, on est à la fois pris dans des contraintes de lecture et d’appréhension de l’histoire, et dans un conglomérat qu’on voit comme tel aujourd’hui qui qualifie à merveille le « nulle part ». Il y a donc bizarrement à Chamarande ce côté historico-science-fictionnel, une hallucination historique, et le non-sens de l’architecture comme perdue dans le temps, avec des projets contradictoires et des évolutions successives. L’idée de légende est donc venue de manière assez instinctive. Cependant, je voulais vraiment que les œuvres prennent le pas sur l’architecture du bâtiment, de manière à faire disparaître son décor intérieur, en quelque sorte l’inverse du « Voyage Intérieur » pour laquelle Nadia Lauro a conçu la scénographie (c’est-à-dire les modifications de l’espace d’exposition). J’ai invité Yves Godin, concepteur lumière star du spectacle vivant, qui a eu l’idée de plonger le château dans l’obscurité en recouvrant toutes les fenêtres de miroirs, ce qui lie les salles entre elles et permet de faire disparaître presque tout ce que l’on veut, même si ce n’est pas toujours évident. Et ce qui reste visible du château l’est comme en noir et blanc, en grisaille. Cela dit, ce travail de scénographie et parfois d’effets spéciaux vient de lieux qu’il faut shaker un bon coup, et pas du white cube classique. Ce n’est ni une méthode, ni un systématisme, je parlerais plutôt de coïncidence. A un moment donné et dans un contexte particulier, cela se révèle salutaire et aussi très stimulant visuellement : c’est un outil qui permet d’appréhender un lieu et surtout d’articuler des œuvres dans un espace, puisque les oeuvres SONT la matrice des expositions. Avec l’exposition, j’essaye d’être au plus près de la lecture mentale et physique que j’ai des oeuvres et de la manière dont je navigue entre les images. D’où le côté déambulation cinématographique dans certaines des expositions que j’ai pu monter ces dernières années.

Tu as réuni pour l’exposition 48 artistes, et plus de 100 œuvres. Pourquoi autant ?

Inviter beaucoup d’artistes est aussi un moyen d’incarner cette hypothèse et de la configurer en trois dimensions, de la vectoriser, et de rendre compte de la variété contemporaine, ce que certains appellent « la confusion extraordinaire ». Il y a aujourd’hui un côté inflationniste et contradictoire du présent, et aussi de l’art. Pour ne pas mettre en avant un choix ou pire, une sélection, il fallait « du monde »! En montrant ensemble des œuvres très hétérogènes, il en découle un prisme d’époque. Toutes les œuvres de l’exposition interrogent le présent, et la manière dont nous-mêmes relevons de ce présent dans la manière dont nous les voyons. En cela, elles sont indéniablement contemporaines. Bien qu’elles soient toutes très récentes et en quelque sorte légitimées par des magazines, le marché, des institutions, elles comportent un certain nombre de contradictions. Ces contradictions permettent de déboucher sur les spécificités de l’époque. C’est souvent ce qui manque dans les expositions qui visent à rendre compte de la sensibilité du présent. Or ces contradictions rendent visible le contemporain, plutôt que le choix obstiné de tel ou tel artiste qui permettrait à un curator ou critique d’exister… plus longtemps qu’un autre. Si tout ceci relève d’un savoir, ce savoir est en construction.

Compte tenu de leurs hétérogénéités de formes, d’esthétiques ou de contenus, comment as-tu pensé et rassemblé toutes ces œuvres dans cet espace?

D’abord, comment toutes oeuvres peuvent-elles cohabiter ? C’est une des questions de l’exposition. Si elles cohabitent dans le présent, c’est déjà un élément de réponse ! Et puis je me suis dit que si à certains endroits ça cohabitait mal, c’était encore mieux : créer de la fluidité, la rompre, juxtaposer et augmenter la dimension labyrinthique des choses c’est aussi ça accrocher des oeuvres, non ? On a souvent vu des œuvres ensemble parce qu’elles avaient quelque chose à « partager ». Que se passe-t-il dans le cas contraire ? De la contradiction, du court-circuit même si chaque oeuvre conserve aussi son intégrité dans un tel dialogue. Qui/quoi va avec qui, produit de la nouveauté, génère de l’incidence visuelle, crée une dynamique d’exposition ? Ces questions renvoient aussi au côté inflationniste de l’art aujourd’hui. Et pour toutes ces questions, j’ai dû recourir à la forme poétique la plus brève au monde, le haïku. Placé en tête de chaque salle, le haïku opère une synthèse mentale et visuelle par sa brièveté et son côté littéral et abstrait générant ainsi toute une série de coïncidences visuelles et un réseau signifiant. Le haïku génère une sorte de vision photographique mentale qui retravaille l’accrochage de chaque salle différemment, sans que cela soit évident. Le haïku produit de la fulgurance visuelle et arrête tout mouvement de l’esprit, invitant chacun à s’interroger pas nécessairement de manière consciente sur ce qu’il voit – ce qui rejoint un peu la phrase de Ballard. L’idée d’haïkuiser chaque espace de l’exposition vient de là. A chacun d’opérer la synthèse. L’exposition produira autant de visions différentes.

Tu qualifies dans le texte d’intention et le communiqué les œuvres de « présences agissantes » ou de « fulgurances visuelles ». Elles semblent effectivement toutes avoir une forte présence matérielle, et évocatrice. Est-ce leur point commun ?

On pourrait parler d’œuvres matérielles si on raisonnait dans la dichotomie matérialisation / dématérialisation. Mais ces oppositions structurantes qui sont encore les nôtres sont datées et encombrantes. Il faut faire passer l’art contemporain avant pour délaver nos références. Une grande partie des œuvres montrées dans « Legende » abordent ce point plus ou moins ouvertement. C’est sophistiqué. Avec cette exposition, c’est comme si on était toujours au bord, comme si on se trouvait sur une marche et que d’un côté ou de l’autre, il y avait le sublime et le pathétique. Et toute légende, de la Légende dorée à celle de Ben Laden, est en quelque sorte travaillée par cette contradiction ultime. Warhol disait que les deux extrémités sont à un souffle. Une belle manière de dire que les extrémités sont en fait les deux points les plus proches.

Propos recueillis par Elodie Royer

articles liés

Céline Ghisleri

par Juliette Belleret

Claire Staebler

par Patrice Joly

Arnaud Dezoteux

par Clémence Agnez