Lucas Arruda

Les petites peintures Lucas Arruda ont de quoi surprendre, tant elles prennent le contrepied de la surenchère et expriment une simplicité, comme une évidence. Tout le contraire du tape-à-l’œil et des pièges à clics des images fabriquées pour les écrans, prêtes à n’importe quelle exagération pour avoir du relief malgré tout. Ses peintures sont pourtant séduisantes : elles réveillent un plaisir esthétique qui n’est pas si courant aujourd’hui, et peut-être ce plaisir est-il intempestif, ce que suggère l’auteur de l’introduction du catalogue de Nîmes1. Ou glissant vers le suranné ? Assurément les peintures d’Arruda nous plongent dans un état contemplatif, proche de celui qu’on éprouve en regardant Le Moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich (1810). Mais leur format est bien plus petit, généralement une trentaine de centimètres, et puis il n’y a pas de moine. Ce sont des paysages déserts, d’où le titre commun à l’ensemble, « Deserto-Modelo », expression tirée d’un écrit du poète brésilien João Cabral de Melo Neto (1920-1999).

La référence au xixe siècle, l’artiste semble volontiers l’assumer. Au cours de ses études d’art à São Paulo, où il est né en 1983, vit et travaille, il a effectué un voyage en Italie, un peu comme les artistes états-uniens dépeints à travers le personnage de Roderick Hudson dans le roman d’Henry James en 1875, ou comme les Italian Tours de J. M. W. Turner, dans les années 1820, un peintre auquel on pense forcément ici. On ne peut s’empêcher non plus de se dire qu’Arruda a vu les paysages italiens que Camille Corot a vus et les peintures du maître de Barbizon qui en résultent. Son rapport au xixe siècle a d’ailleurs fait l’objet d’une exposition au musée d’Orsay, où ses peintures étaient rapprochées de celles de Courbet, de Théodore Rousseau et surtout de celles de Monet, parce qu’il procède également par série, en cherchant à peindre la lumière plus que les objets.

Huile sur toile / Oil on canvas, 20 × 20 cm. © DR

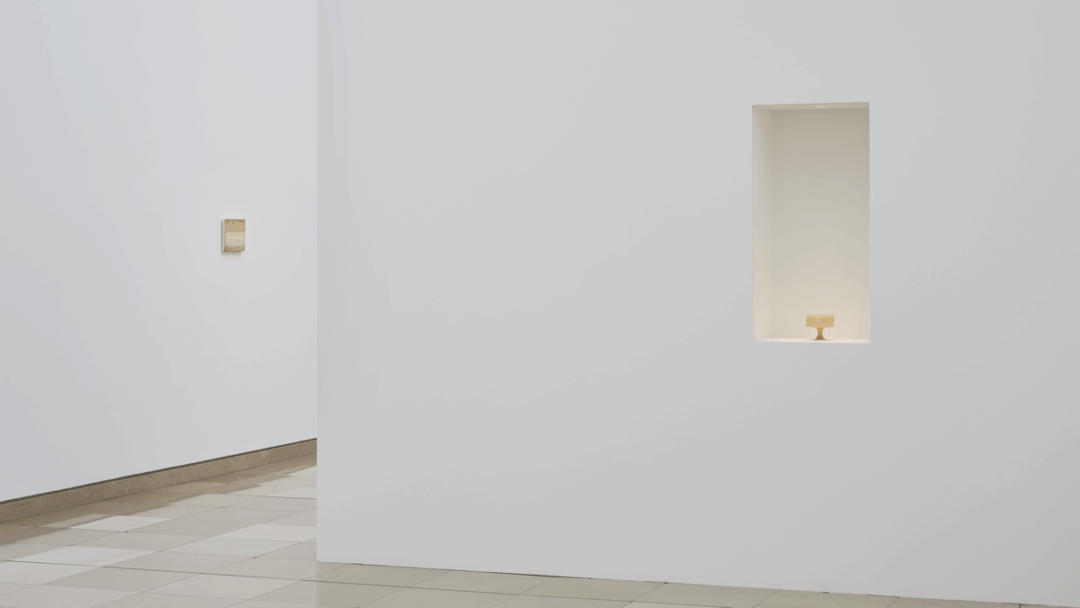

Dans le cadre de la saison France-Brésil, deux grandes expositions de l’artiste (les premières expositions monographiques de son œuvre en France hors galerie) ont en effet été organisées, « Qu’importe le paysage » au musée d’Orsay à Paris, et « Deserto-Modelo » au Carré d’Art de Nîmes. Dans les deux expositions, ses petites peintures sont sobrement alignées, nous faisant ainsi comprendre qu’il faut les saisir dans leur temporalité propre. Mais quelle est-elle ? C’est là où les deux expositions divergent. Accrocher les peintures dans les parages de Monet est très judicieux en termes de formes et d’histoire de l’art, de surcroît excellent pour faire monter leur cote sur le marché de l’art, mais occulte le fait qu’elles sont peintes dans un tout autre contexte. Elles sont notamment contemporaines des productions baroques des IA. En somme, elles sont prises dans un rapport à l’image très différent de celui du xixe siècle… L’exposition du Carré d’Art, qui montre les peintures, mais aussi un objet ready-made, un slide show, une installation et une vidéo, invite à cette mise en perspective, y compris à s’interroger sur ce que signifie aujourd’hui d’accorder du temps à la contemplation.

Dans l’architecture aux lignes épurées de Norman Foster, accroché de manière très parcimonieuse, avec parfois une seule peinture par cimaise, l’ensemble acquiert une dimension minimaliste, et à bien des égards, on croirait découvrir l’héritier spirituel de Robert Ryman. Les tableaux ne sont pas tous blancs, loin de là, mais il y a en a tout de même un certain nombre, et ceux qui sont colorés, le sont avec des couleurs pastel ou passées. Il faut dire aussi que, inspirées par des bords de mer, des jardins, des forêts, ces peintures traduisent l’humidité, les brumes et la chaleur atmosphériques des paysages tropicaux que l’artiste côtoie. Autre précision, il ne peint pas sur le motif, mais à l’atelier, de mémoire ; les détails s’effaçant au profit de souvenirs de sensations et de reconstructions par l’imagination. Prenons le cas des paysages marins qu’il réalise depuis le début des années 2010 : de compositions similaires, un ciel légèrement agité en camaïeu – de beige ou de gris – ou sombre quand il s’agit de nocturnes, occupant la plupart du temps plus des trois quarts de la surface picturale, une mer réduite à une fine bande horizontale sans ondulation, à laquelle répond dessous une autre fine bande pour le rivage, les toiles sont à la limite de la figuration et de l’abstraction. Pas de nuage qui se détache, pas de vague qui anime l’eau, pas d’être vivant qui se promène, tout a été retiré pour ne conserver que le minimum nécessaire. Du point de vue de la matérialité, il en va de même : on perçoit dans la couche de peinture les gestes qui ont retranché le surplus pour ne conserver que l’essentiel. Plus précisément, les tableaux sont recouverts d’encaustique puis grattés, sur un fond préalablement peint d’une couleur bien choisie qui ressurgit par transparence et, surtout, apparaît aux limites de la surface, comme un cadre. Par exemple, les peintures consacrées à la forêt tropicale ont un fond sombre qui trouble leur luminosité et révèle ce secret de fabrication juste à la marge. Cette manière de laisser un liseré à peine visible à l’angle du châssis inscrit pleinement le travail d’Arruda dans la peinture contemporaine.

L’impression d’une œuvre qui n’est pas que contemplative et intemporelle, mais participe à une réflexion sur les différents supports des images aujourd’hui – selon la distinction soulignée par W. J. T. Mitchell entre image et picture2 –, se confirme grâce à la présence de pièces utilisant d’autres médiums que la peinture. Tout d’abord, un petit vase en albâtre, commandé par l’artiste à un artisan d’après un modèle archéologique, exposé au milieu des tableaux, est un plaidoyer en faveur de la beauté de la matière, ses nuances et ses capacités à capter la lumière. Plus loin, un slide show présenté dans un espace totalement obscur, avec seulement deux grands fauteuils dans lesquels on s’enfonce confortablement, nous présente comme le darkside des petites peintures apaisantes. Composé de 81 diapositives peintes, hachurées, voire gribouillées avec agitation sur la matière plastique du film, il nous fait l’effet d’une tempête qui couvait et s’est enfin levée. Son titre, Three Days and Three Nights from the Deserto-Modelo Series (2023), indique bien qu’il est relié à la série, en tant que supplément, précision, focus, à la manière d’un spin-off. Puis, une installation à l’échelle d’une salle entière pousse la recherche autour de la peinture lumineuse jusqu’à la radicalité. Sur les cimaises apparaissent des diptyques composés d’un rectangle peint en blanc très légèrement teinté de couleur et d’un autre rectangle formé purement et simplement par une projection de lumière blanche. Il faut rester un certain moment dans la salle pour percevoir nettement tous leurs contours – expérience qui donne envie de retourner observer les nuances de blancs et de couleurs des petites peintures.

Ainsi également de la dernière œuvre qui clôt le parcours de l’exposition de Nîmes, une vidéo de 2018, la seule pour l’instant dans le corpus de l’artiste. Par son ambiance, ses cadrages et son sujet, elle vient apporter une nouvelle clé de lecture, forte et incarnée. Composée à partir d’extraits d’un film de 1962 trouvé sur les réseaux sociaux, elle s’intitule Neutral Corner, en référence à l’angle où doit se tenir un boxeur pendant un knock-out. C’est justement ce que n’a pas fait le combattant états-unien du match filmé, frappant son adversaire, champion cubain, à mort. Des images originales, l’artiste a conservé beaucoup de cadrages abstraits, surtout la surface du sol barrée par une ou deux cordes du ring, en écho à la composition de ses peintures, qui font planer l’ombre d’un deuil sur l’exposition.

1. Germano Dusha, Deserto-Modelo, Nîmes, Carré d’Art, 2025. Pour décrire ce plaisir, il parle d’un « état de suspension dans lequel la vision oscille entre présence et absence » face à des peintures « imprégnées d’une aura mystique ».

2. W. J. T. Mitchell, What do Pictures Want?, The Lives and Loves of Images, Chicago, University of Chicago Press, 2005 ; traduction française : Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Dijon, Les presses du réel, 2014. Il y distingue l’« image » (image), figure immatérielle qui a besoin d’un support pour se révéler, de l’« image », en tant qu’elle est associée à un support matériel défini (picture).

Head image : Vue de l’expostion / Exhibition view of Lucas Arruda, « Deserto-Modelo », Carré d’Art – musée d’art contemporain de Nîmes, 2025. © DR

- Partage : ,

- Du même auteur : Alicja Kwade, Lou Masduraud, Diego Bianchi, Sean Scully, Peter Friedl,

articles liés

Julie Béna

par Anna Kerekes

David Claerbout

par Guillaume Lasserre

Jean-Charles de Quillacq

par Anne Bonnin