VIRAL vs RIVAL

Quand la blockchain et les NFT

contaminent le monde de l’art

Durant les années 2010, la blockchain a pu incarner la promesse de restaurer l’élan originel d’Internet, avant que ce dernier ne soit corrompu par les majors du web et leur capitalisme de plateforme. De nombreux analystes, déçus par l’évolution du web marchand, propriétaire et autoritaire, ont comparé la blockchain à une agora électronique, un registre basé sur des protocoles décentralisés, vecteurs démocratiques de participation et d’émancipation pour la société civile. Cette architecture de réseau, en pair-à-pair, ne nécessitait l’intervention d’aucun tiers de confiance (comme le sont les banques – si on pense aux cryptomonnaies). Dès lors, il était tentant d’y voir la résurgence de l’Internet des pionniers et de ses valeurs libertariennes : d’ouverture, de libre expression et de partage des espaces et des données.

La technologie de la blockchain repose en effet sur la transparence des données échangées, qui ne peuvent être ni supprimées ni falsifiées. Chaque membre du réseau possédant une copie des transactions qui s’y opèrent, peut ainsi les vérifier et les valider ou invalider à tout moment à partir de sa seule clé d’accès. Sur un plan pratique : la blockchain facilite donc la mise à disposition de la puissance de calcul, l’authentification des documents et des chaînes de transformation de données, l’assignation (et signature) des rôles de chaque acteur d’un projet, ainsi que la génération de smart contracts susceptibles de générer automatiquement des actions prédéfinies.

Mais depuis début 2020, il semble que cet « Internet de la valeur » qu’incarne la blockchain, se redéploie au carrefour de nouvelles questions et de nouveaux enjeux : ceux de la gouvernance d’Internet, de l’écologie des relations ou des échanges en réseau, de la création de valeur. Peu à peu, la valeur redeviendrait marchande, conforme au droit de propriété, au détriment d’une valeur d’usage (par et pour les pairs). L’utopie n’aurait donc pas survécu à sa marchandisation par les géants du web ? La question n’est pas tranchée, les analystes eux-mêmes oscillant entre visions et positions libertaires émancipatrices et virage vers l’entrepreneuriat néolibéral.

Vers une « tokénisation » de l’art ?

Inaugurant l’année 2021, l’irruption d’une nouvelle technologie de cryptomonnaie, le NFT ou Non-Fungible Token a déchaîné les industries culturelles. En témoignent les ventes spectaculaires de Everydays: the first 5000 days du designer graphique Beeple chez Christies, pour 69 millions de dollars, ou du premier tweet de Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, pour 2,9 milliards. Ces coups de maître ont laissé de nombreux créateurs rêveurs quand d’autres se sont montrés au contraire plus sceptiques. Les premiers y voient une innovation majeure pour la garantie de leur propriété intellectuelle et pour la sauvegarde de leurs droits d’auteurs d’œuvres numériques. Les seconds y discernent au contraire un nouveau cheval de Troie du capitalisme débridé dans la sphère culturelle et tirent le signal d’alarme de ces incidences écologiques.

Ces interprétations ambivalentes, qui alternent entre un vif enthousiasme, souvent teinté de naïveté, et une résistance engagée ou amusée, composent les deux faces intriquées et difficilement discernables d’une même réalité.

Les défenseurs des NFT insistent volontiers sur les valeurs traditionnelles de la propriété intellectuelle. Au sein des registres sécurisés par la technologie blockchain, les Non-Fungible Tokens désignent des « jetons non fongibles » dont la valeur est exclusivement indexée à des biens dont ils garantissent simultanément l’authenticité et la rareté. En offrant aux auteurs la garantie d’une juste rémunération, ils rassurent aussi les marchés et les investisseurs, vent debout contre le piratage. Terminé l’époque de Napster et du P2P ! Retour à la propriété numérique et à la spéculation financière ?

Plusieurs galeries ne s’y sont pas trompées et se sont lancées dans la création d’un nouveau marché permettant l’achat d’œuvres virtuelles. Le beau rôle semble pour le moment dévolu aux acquéreurs de tous poils qui peuvent s’adonner à la collection de GIFs viraux, de mèmes Internet et autres images jpeg de leur choix. Sur la base de nouvelles cryptomonnaies telles que l’ethereum ou le tezos, plus robustes et « relativement » moins énergivores que l’ancienne bitcoin, différentes plateformes ouvertes (OpenSea – Rarible), participatives (Hic et Nunc) ou en circuit fermé, après invitation et recommandation (Nifty Gateway, Foundation ou SuperRare), prennent le relai de ces transactions (en ligne) et en garantissent le bon fonctionnement. Peu d’art dans l’amoncellement d’images que proposent ces plateformes. Mais de nombreuses icônes de la culture virale, tel que le célèbre GIF Nyan Cat,vendu aux enchères en février 2021 pour 600 000 dollars (l’équivalent d’un peu plus d’un demi-million d’euros).

L’arrivée des NFT permet donc de créer l’artificielle originalité qui octroie une valeur supérieure et exclusive au bien ainsi raréfié – qui demeurera pourtant omniprésent sur Internet. Dans ce contexte, en offrant la possibilité aux créateurs d’apposer une signature virtuelle sur leurs œuvres numériques, les NFT garantissent le maintien de l’originalité et opèrent comme des certificats d’authenticité.

L’histoire de l’art est émaillée de tels artifices qui, de tous temps, ont permis sous d’autres formes et selon d’autres conventions de créer et d’attester la rareté d’un bien pourtant reproductible. La valeur d’une sculpture en fonte pouvait ainsi être garantie et sa valeur augmentée suite à la suppression du moule ayant permis sa réalisation. La destruction du négatif photographique a également permis d’augmenter la valeur de tirages numérotés et ainsi arbitrairement raréfiés. Le « master » d’une vidéo de création, considéré comme un exemplaire original, acquis au prix fort par une institution muséale, n’entrave en rien sa réplique sur DVD, vendue à un prix nettement inférieur par la boutique du même musée.

L’ensemble de ces conventions, arbitraires par nature, permettait donc de garantir la plus juste rémunération des créateurs tout en satisfaisant doublement l’équilibre du marché et l’exigence des collectionneurs et des institutionnels du monde de l’art.

Toutefois, à l’instar de la blockchain, dont l’inviolabilité a pu être contrariée, il pourrait également s’avérer difficile de garantir si expressément l’absolue sécurité du système des NFT. Le piratage est-il exclu ? Des contrefaçons seront-elles possibles ? Si en théorie, cela paraît encore inenvisageable, de nombreux analystes se montrent néanmoins inquiets.

(Dé)faire les liens, ré-ouvrir la blockchain

Dans ce débat, la position des artistes demeure ambivalente. Certains tentent de profiter de la bulle spéculative, avec parfois une pointe de cynisme, en proposant sur la place du marché une pléthore d’images, souvent assez quelconques. Conscients du caractère éphémère de la potentielle manne financière, ils n’hésitent pas à surenchérir. Mais les conditions de félicité de leur entreprise s’amenuisent avec le temps. Une fois passée la folie des premières ventes records, l’engouement des investisseurs baisse avec la multiplication de l’offre. Dès lors, un regard moins naïf, quelquefois plus désenchanté, se fait jour. Moins aveuglés par l’appât du gain, les artistes font preuve de davantage de réflexivité. Une distanciation critique apparaît alors, qui colore plusieurs œuvres, en prenant pour objet l’idéologie tapie derrière les NFT et la blockchain. Considérons maintenant trois cas d’interrogation esthétique et critique de cet univers singulier.

Antoine Schmitt

L’artiste et programmeur Antoine Schmitt, fin observateur des « modes d’existences algorithmiques », décide par exemple d’ouvrir le capot des NFT pour y dé-coder le programme opérant en arrière-plan. Adepte de l’open source, il choisit d’investir Hic et Nunc, l’unique plateforme autorisant l’intégration de scripts informatiques au même titre que des images fixes ou animées. L’artiste y dépose Buy me! (Achète-moi !), une œuvre-programme qui, étrangement, semble pouvoir « se vendre elle-même ». Et en effet, il s’agit d’un dispositif interactif et génératif qui explore et met en œuvre la tactique du langage performatif, afin de séduire et d’enrôler son potentiel acquéreur.

L’œuvre utilise un langage de manipulation mentale et émotionnelle, pour convaincre celui ou celle qui le regarde de l’acheter et de la collectionner. De la commande directe au chantage affectif, de la supplique à l’agressivité simulée, de la demande claire au souhait implicite, de la culpabilisation aux fausses promesses, de la menace au mensonge, il y a de nombreuses manières par lesquelles quelqu’un peut faire faire quelque chose à quelqu’un d’autre par le pur langage, que ce soit dans les relations interpersonnelles, dans la publicité ou dans la fabrication du consentement des foules. Dans le prolongement d’une précédente de mes œuvres Touche-Moi !, Buy me! explore cette dimension du langage performatif mais dans le champ des NFT.

Quelque peu parodique, le geste de l’artiste automatise l’art et propose d’émanciper l’œuvre. Un autre effet présumé du marché des NFT serait d’affranchir l’artiste du joug des intermédiaires (galeries et autres marchands d’art) en permettant une relation plus directe avec les collectionneurs et les potentiels acheteurs d’œuvres d’art. Mais, là encore, la promesse de désintermédiation radicale n’est pas le souhait premier des artistes. À l’instar d’Antoine Schmitt, certains redoutent de devoir incarner eux-mêmes un agent commercial sur le marché de l’art. Au risque d’y perdre leur élan créatif et d’être contraint, souvent au détriment de leur pratique artistique, d’exercer le rôle d’entrepreneur.

Lorsque nous traitons directement avec les collectionneurs, sans intermédiaire, nous nous sentons un peu comme des péripatéticiennes sans protecteur. Nous pouvons avoir parfois une relation particulière avec un·e riche collectionneur·se, que nous pouvons charmer et bichonner, ou un accord avec le ou la patron·ne d’une galerie plus ou moins glamour qui peut nous introduire auprès de parties intéressées, mais sur le marché des NFT, nous devons tout simplement vendre nos charmes directement.

L’œuvre d’Antoine Schmitt pousse cette logique capitaliste ou néolibérale à son extrême développement, tout en la déjouant. Pour être vendue, son œuvre Buy me! se passe en effet littéralement de tout intermédiaire, mais elle n’a plus besoin non plus de l’artiste. En tant que créature artificielle, obsédée par sa propre publicité, l’œuvre est programmée pour extrapoler toutes les stratégies du marketing. Son autonomie la rend très combative et en fait une « créature-vivante » inépuisable : l’immuabilité de la blockchain lui garantissant une vie éternelle. Comme le stipule l’avertissement qui accompagne l’œuvre : « Attention, même si vous l’achetez, elle continuera à essayer de convaincre quelqu’un d’autre de l’acheter, à l’infini ». Difficile, dès lors, de résister à l’emprise vertigineuse du marché ?

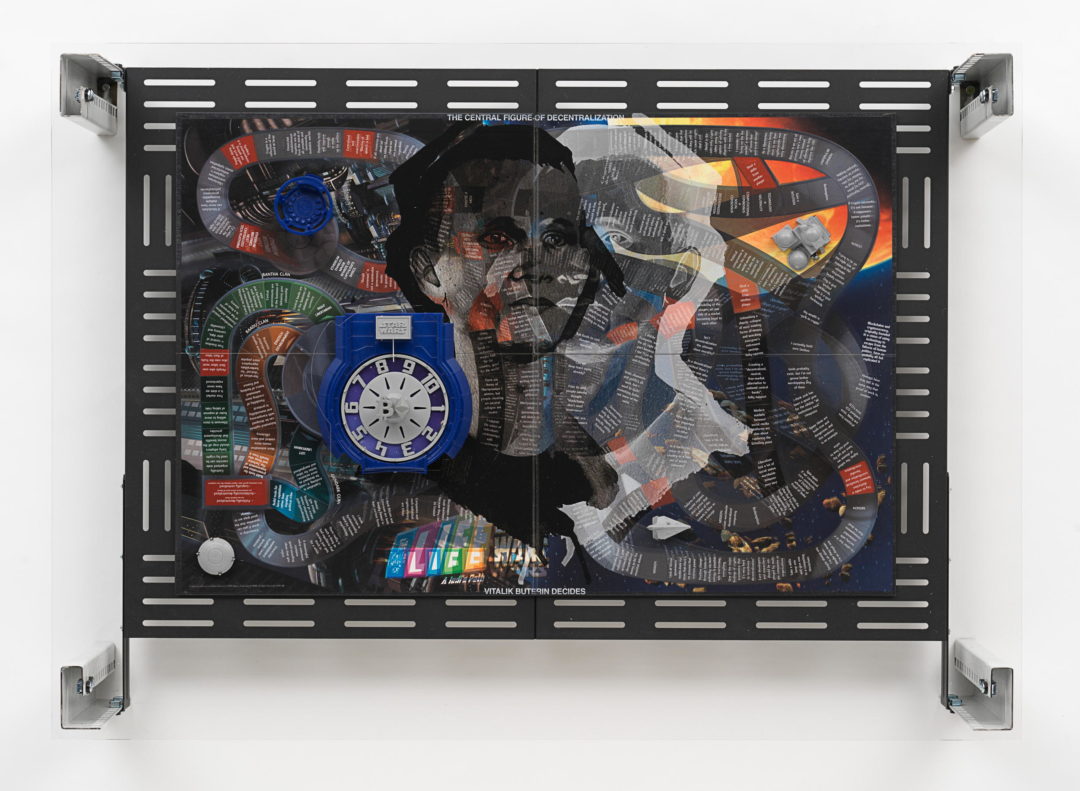

Jonas Lund

L’artiste Jonas Lund s’attaque plus directement aux plateformes qui détiennent le monopole des monnaies NFT. Car, en dernier ressort, se sont bien elles qui tirent le plus grand profit de cette nouvelle économie dématérialisée. Ces plateformes, qui hébergent les œuvres et permettent les transactions, ont tout du véritable intermédiaire du marché de l’art, qui s’immisce entre l’artiste et les collectionneurs et autres acquéreurs. Elles facturent notamment aux artistes le recours à la blockchain, en même temps qu’elles instrumentalisent et tirent profit de leurs œuvres en encaissant des commissions sur les ventes aux collectionneurs. Afin de contourner cette double emprise, la tactique de l’artiste Jonas Lund a été de créer sa propre cryptomonnaie : le Jonas Lund Token. Cette monnaie permet à des actionnaires d’investir sur le capital artistique de Jonas Lund, en leur conférant un « pouvoir » relatif sur sa pratique. Via la blockchain ethereum, l’artiste s’offre ainsi à la spéculation et invite les propriétaires d’actions Jonas Lund à intégrer son conseil d’administration. Ces actionnaires obtiennent ainsi le privilège d’être consultés chaque fois qu’une décision stratégique doit être prise, relative au projet d’une nouvelle œuvre, comme à la participation de l’artiste à une exposition ou à une conférence. Dans ce contexte, acheter des actions – Jonas Lund Token – revient à miser sur l’essor de la carrière de l’artiste. Une carrière par conséquent soumise au marché et à la validation des actionnaires, objet d’une gouvernance entrepreneuriale et collective. La logique voulant que plus la carrière de l’artiste s’avère fructueuse, plus les Jonas Lund Token auront de valeur. Un moyen comme un autre, pour Jonas Lund, de tirer profit de la spéculation financière ?

Cet élan tactique trouve un écho dans d’autres pratiques qui ont pris pour cible le mode de l’entreprise. En témoigne notamment une performance de l’artiste français Martin Le Chevallier, qui avait littéralement soumis son devenir artiste à l’expertise d’un bureau d’audit. Ou encore, les performances de l’artiste Julien Prévieux qui, à l’instar de Jonas Lund, renversent les outils de quantification et d’optimisation du travail. Sur le terrain du cryptoart, pensons également à l’artiste Kevin Abosch, que l’on présente souvent comme un précurseur en ce domaine, créateur de The Forever Rose en 2018, « première » œuvre dont la valeur d’échange en cryptomonnaie – déjà baptisée « token » – n’a eu d’existence propre que sur la blockchain. Kevin Abosch s’interrogeait en ces termes : « que se passerait-il, en tant qu’artiste, si j’étais seulement réduit à l’état de valeur monétaire ? » De ce questionnement est née I am a coin, pointant autant ironiquement que de manière opportuniste le statut de l’artiste comme possible marchandise sur la blockchain.

Julian Oliver

Aux dérives spéculatives du cryptoart s’adjoint également le coût environnemental des NFT, adossés à des transactions dont la sécurisation par blockchain implique des calculs à forte dépense énergétique. À cet égard, le projet « Harvest », de l’ingénieur et artiste Julian Oliver est exemplaire. Reliant un PC à une éolienne de 2 mètres équipée de capteurs environnementaux, « Harvest » lance un programme de minage de crypto-monnaie (en l’occurrence le zcash) dont l’efficacité peut paraître ironique et paradoxale au regard de l’in-soutenabilité énergétique des technologies blockchain : plus le climat se dérègle, plus le vent est fort, et plus le minage rapportera pour financer la recherche sur le réchauffement climatique. « Harvest » joue pleinement en ce sens un rôle de lanceur d’alerte, au croisement de l’art, de l’écologie et de l’hacktivisme politique, en un temps où les recherches sont régulièrement entravées, aux États-Unis notamment sous l’administration climatosceptique de l’ex-président du pays.

Bien d’autres artistes continuent aujourd’hui d’investir le monde de la blockchain et des NFT, sans toujours bien mesurer les ressorts et dilemmes éthiques et politiques qui y sont en jeu, dans et hors du seul monde de l’art. Les réseaux informatiques sont des systèmes sociaux et politiques, dans lesquels les protocoles de la blockchain ne sauraient faire l’impasse sur les questions de gouvernance et d’autorité. Sur ce terrain, plutôt que de retourner le capitalisme numérique contre lui-même, les NFT instaurent une nouvelle économie de la propriété, financièrement attractive mais politiquement paradoxale. La tyrannie du code ou l’obsession de la traçabilité semble maximiser à nouveau le capital et le pouvoir : allant de pair avec la mise en œuvre de clés d’accès et de certifications qui entérinent une logique d’appropriation rivale, d’œuvres qui, au contraire, favorisaient la viralité, la transformation et le partage.

* Jean-Paul Fourmentraux, docteur en socio-anthropologie (PhD) est Professeur de Philosophie et théories des arts et médias à l’Université Aix-Marseille. Il dirige des recherches (HDR Sorbonne) à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) au Centre Norbert-Elias (UMR-CNRS 8562). Il est également membre de l’association Internationale des Critiques d’art (AICA). Ses travaux interdisciplinaires portent sur les enjeux politiques et anthropologiques des arts et des technologies contemporaines.

Il est l’auteur des ouvrages Art et internet (CNRS, 2005, rééd. 2010), Artistes de laboratoire(Hermann, 2011), L’œuvre commune (Presses du réel, 2012), L’Œuvre virale. Net art et culture Hacker (La Lettre Volée, 2013), antiDATA, la désobéissance numérique (Presses du réel, 2020)

Il a également dirigé les ouvrages L’Ère Post-media(Hermann, 2012), Art et Science (CNRS, 2012), Identités numériques(CNRS, 2015), Digital Stories(Hermann, 2016), Images Interactives (La Lettre Volée, 2017). Ces articles scientifiques sont partagés sur Academia / Research Gate / Cairn / CNE

1 Le protocole Bitcoin et sa monnaie éponyme, le bitcoin avec un « b » minuscule, ont été rendus publics en 2009 sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dont l’identité comme individu ou groupe reste à ce jour encore sujette à spéculation.

2 Sur ce point, voir Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique, Paris, C&F éditions, 2012 (pour la traduction française) dont la pensée a été prolongée en France par Dominique Cardon, La démocratie Internet, Paris, Presses de Sciences-Po, 2010.

3 Voir, par exemple, la Dadiani Fine Art Gallery à Londres : dadianifineart.com

4 Cf. Moulin Raymonde, « La genèse de la rareté artistique », Ethnologie française 8/2-3, mars-septembre 1978, pp. 241-258.

5 Sur ce point, voir Grégory Chatonsky, L’art critique des NFT, 2022 : http://chatonsky.net/nft-critique/

6 Pour une cartographie critique de la blockchain voir notamment le collage vidéo de Louise Drulhe, Blockchain, une architecture du contrôle ?, 15mn, 2016. L’artiste française y dévoile comment, en opposition au vieux web devenu hiérarchique et centralisé, la blockchain incarna d’abord l’utopie d’un espace partagé avant d’être dévoyée par le libéralisme et d’incarner une nouvelle forme, autoritaire, d’architecture de contrôle. https://vimeo.com/165589644

7 Antoine Schmitt, Buy me! (Achète-moi !), 2021 : https://www.antoineschmitt.com/buy-me-fr/. NFT interactif et génératif, Édition de 6 exemplaires en vente sur la plateforme TEIA : https://teia.art/objkt/620428

8 Antoine Schmitt, Touche moi !, 1999 : https://www.antoineschmitt.com/touche-moi-fr/. Économiseur d’écran : mots-images, algorithme aléatoire et d’apprentissage.

9 Martin Le Chevallier, L’audit. Processus de consulting, 2008 : http://www.martinlechevallier.net/audit.html

10 Julien Prévieux, https://www.previeux.net

11 Kevin Abosch, The Forever Rose, http://www.foreverrose.io/#/—, 2018.

12 Kevin Abosch, I am a coin, https://iamacoin.com, 2018.

13 Julian Oliver, Harvest, https://julianoliver.com/output/harvest, 2017.

14 Sur ce point voir les œuvres de Simon Denny, https://simondenny.net, https://www.zerodeux.fr/interviews/simon-denny/; ainsi que la cartographie politique du Net proposée par Louise Drulhe, L’atlas critique d’Internet, 2015 : https://louisedrulhe.fr/internet-atlas/

Head Image : Antoine Schmitt, Buy me!

articles liés

Du blanc sur la carte

par Guillaume Gesvret

« Toucher l’insensé »

par Juliette Belleret

Une exploration des acquisitions récentes du Cnap

par Vanessa Morisset