Michel François

L’exposition Des choses vraies qui font semblant d’être des faux-semblants au Centre Wallonie-Bruxelles procure à la scène bruxelloise une visibilité au cœur de Paris à travers le regard de Michel François qui en a assuré le commissariat. Il y est alors forcément question de belgitude, en art et en général, de ce que c’est qu’organiser une exposition lorsqu’on est soi-même artiste, mais aussi du reflet que les œuvres donnent du monde actuel, dans un contexte social si difficile, à Bruxelles comme ici.

Vanessa Morisset : Lorsque le Centre Wallonie-Bruxelles vous a convié à organiser cette exposition, vous a-t-on donné un cahier des charges ou était-ce une carte blanche?

Michel François : C’était plutôt une carte blanche. Au départ, Stéphanie Pécourt, récemment nommée directrice, m’avait demandé si je voulais bien organiser une exposition d’artistes émergents à Bruxelles. Or, en Belgique, l’émergence, est un concept un peu particulier. Il y a des artistes émergents qui ont soixante ans, d’autres qui en ont vingt. En réalité, la Belgique ne fait pas émerger ses artistes. Elle n’en a ni le pouvoir, ni la volonté. C’est un petit pays, divisé en trois, qui n’a pas d’identité culturelle précise. Si bien que l’émergence n’est pas le véritable critère de l’exposition…

Les œuvres présentées étant pour beaucoup d’entre elles issues d’une production, comment avez-vous travaillé pour définir un sujet et rassembler les artistes ?

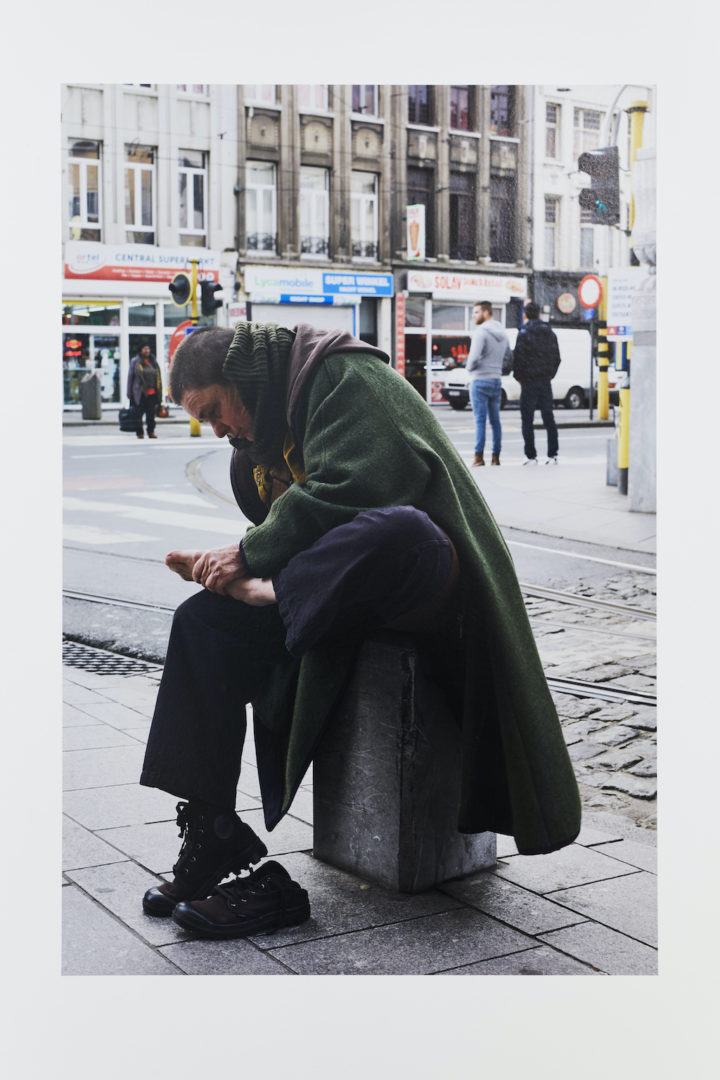

J’ai d’abord établi intuitivement une liste d’artistes et me suis demandé ce qui les réunissait. Puis, au-delà de la raison de mes choix, comment ces artistes pouvaient être reliés dans l’exposition. C’est ainsi que j’ai commencé à comprendre ce qui allait être notre sujet, le corps physique et social, dans sa maladresse et son inconfort. Cela rejoint la question du grotesque qui, aujourd’hui, est très répandue dans les pratiques artistiques contemporaines, à travers la figuration, à travers le retour d’un certain expressionnisme. Il y a des artistes des années 1980 qui jamais à l’époque n’auraient eu la chance d’être exposés et qui reviennent maintenant justement parce que leur travail répond à une actualité de la perception que l’on a du corps, après le sida, aujourd’hui le Covid… Si on arrive avec cette clé-là dans l’exposition, on peut parvenir à relier les œuvres entre elles.

Dans la cour, en regardant les deux grandes photographies de bennes de camion ouvertes et vides de Charlotte vander Borght, on peut se dire que ces camions ont pu transporter des migrants, des corps, quasiment empaquetés. Je ne dis pas que c’est ce qu’elle voulait exprimer, mais c’est présent dans l’image. Les autoportraits que Douglas Eynon a demandé de réaliser à des aveugles ont à voir avec le handicap. Même les bas-reliefs de Carlotta Bailly-Borg qui semblent plus joyeux — on pourrait croire à une espèce d’orgie — sont grinçants : on a l’impression qu’ils représentent des scènes d’amour mais ne serait-ce pas plutôt de l’agressivité ? Et puis, bien évidemment, il y a Ria Pacquée, notamment avec la vidéo I’ve never felt comfortable on a dance floor dans laquelle elle met en scène son corps non séducteur… J’ai voulu inviter assez peu d’artistes pour donner un maximum de moyens à chacun, qu’ils aient des honoraires, qu’ils soient invités dans de bonnes conditions, qu’ils puissent produire des œuvres originales s’ils le souhaitaient. Cinq œuvres sur les huit présentées ont été produites pour l’exposition. Il faut souligner à quel point le Centre Wallonie-Bruxelles, avec sa nouvelle direction, généreuse et compétente, nous a fait confiance. On m’a dit oui à tout et c’est rare.

Pour revenir aux artistes, on constate aussi une grande diversité de médiums, avec des vidéos, des photos, des installations, comme c’est le cas dans votre œuvre. Cette diversité vous est donc très chère, autant en tant que commissaire qu’en tant artiste.

Quelqu’un le soir vernissage m’a dit que cette exposition était une sorte d’autoportrait, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d’accord, mais il est vrai que dans la présentation que j’ai écrite pour le dossier de presse, lorsque je parle d’artistes assis entre deux chaises, il s’agit aussi de moi. Je me sens assis entre deux chaises et c’est un sentiment général qui dépasse la question de la belgitude, y compris du point de vue de la technique : je fais de la vidéo, de l’installation, je me prends pour un sculpteur, je n’ai aucune réticence à toucher à n’importe quelle technique. Quand j’ai un projet, je vais chercher la technique qu’il faut pour le réaliser.

Et puis votre travail d’artiste consiste pour une grande part en la mise en relation d’éléments…

Je crois en effet beaucoup à cela et je suis moi-même étonné de voir que cette exposition a l’air très cohérente et, qu’en même temps, chaque œuvre révèle une intensité particulière. Chacune est fermée sur elle-même tout en cohabitant miraculeusement avec les autres de manière à créer une complexité intéressante.

Le commissariat d’exposition, pour vous, est-il une activité à part ou fait-il partie de votre travail d’artiste?

Faire une exposition, c’est un peu la même chose que prendre une photographie. Être photographe consiste principalement à choisir un sujet et à le cadrer. Préparer une exposition, c’est travailler à la mise en forme d’un objet, d’un contenu qu’on a choisi, en le mettant en relation avec d’autres éléments ainsi qu’avec le hors-champ. Mais il faut précisément faire attention de ne pas en profiter pour faire directement de l’exposition un autoportrait. J’y avais beaucoup réfléchi à l’occasion d’une collaboration il y a quelques années avec Guillaume Désanges. Nous avions décidé d’imaginer ce que pourrait être une exposition universelle aujourd’hui, avec ses pavillons thématiques, ceci sur deux-mille mètres carrés, mais sans inviter aucun artiste, même pas moi en quelque sorte. Nous avions juste à choisir une esthétique pour chaque pavillon et à documenter les sujets choisis avec des centaines d’images tirées d’internet. Cela pouvait prendre des allures de pratique artistique, l’esprit de mon travail passait à travers les choses, mais je n’avais rien signé en tant qu’artiste.

Le titre donne aussi un cadrage. Celui de l’exposition, avec la mise en abyme du « semblant » est très intrigant. Que signifie-il pour vous?

Ce titre est un gouffre conceptuel, on pourrait discourir longtemps à son propos. Je l’ai choisi par rapport à l’idée que, selon moi, les expositions aujourd’hui ont généralement un côté théâtral. On ne s’en rend pas toujours compte tant on est pris dans les conventions des murs blancs, d’un accrochage qui respecte les trois mètres réglementaires entre les œuvres… Mais tout cela, tout ce qui constitue la méthode de présentation des expositions aujourd’hui, produit une théâtralisation des œuvres. Signaler le semblant et le faux-semblant dans le titre revient pour moi à assumer cette théâtralité, comme je le fais d’ailleurs dans mon travail en général. Ce titre invite à considérer l’ensemble du lieu d’exposition comme un décor, sans qu’il y ait d’espace meilleur que d’autre, avec même des interfaces entre l’espace et la rue. Mais cette notion de théâtralisation n’empêche pas certaines œuvres d’être plus compliquées que d’autres à appréhender. Je pense à la sculpture d’Olivier Stévenart qui est une réplique à l’identique d’un chariot qu’il a utilisé lorsqu’il travaillait pour gagner sa vie dans les entrepôts d’une marque de grande distribution. Il aurait pu prendre un chariot existant mais il a tenu à le refaire entièrement pour se réapproprier son outil d’esclavage. Cette œuvre amène avec elle une violence sociale très présente en ce moment. Il en résulte une exposition qui n’est pas très joyeuse mais qui reflète l’expression des artistes aujourd’hui et du tourment qui les traverse.

Image en une : Vue de l’exposition, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris. Au premier plan : Olivier Stévenart, Kolruyt, hommage à la perruque, 2020. Photo : © Jean-Christophe Lett

- Partage : ,

- Du même auteur : Wael Shawky - Dry culture Wet culture, Defiant Muses, Un énoncé surpris par hasard, Lytle Shaw, Pierre Ardouvin, Nathaniel Mellors,

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre