Hubert Duprat à la Verrière Hermès

Vanitas vanitatum omnia vanitas

On pourrait qualifier le travail d’Hubert Duprat de précieux, voire de baroque, au sens où les trésors d’inventivité et de matières déployées semblent concourir à séduire le regardeur et à le subjuguer. Dans un même temps, et c’est ce qui fait la force de cette œuvre développée depuis trente ans, ces mêmes matériaux sèment la confusion et font douter de ce qui est réellement donné à voir. C’est un art qui, au fur et à mesure qu’il construit l’illusion, la démystifie tout à la fois. Prenons pour exemple le fourreau des larves de trichoptère qui auront rendu l’artiste célèbre. Dans les années 1980, Hubert Duprat observe ces insectes aquatiques, qui pour se prémunir du danger et masquer leur vulnérabilité, collectent des éléments de leur environnement pour se constituer une cuirasse protectrice. L’artiste a alors l’idée, mais il n’est apparemment pas le premier, puisque d’autres scientifiques et botanistes avant lui auront tenté semblables expériences, de déposer dans l’aquarium où résident les larves en captivité des pierres précieuses, perles et paillettes d’or. Grâce à l’instinct de survie qui est le leur, les larves se mettent à récolter et à agglomérer ces matériaux pour s’en faire une coquille digne de véritables bijoux. L’utilisation de la force animale, qui n’a rien d’exceptionnel en soi, puisque l’homme a toujours exploité les ressources naturelles à ses propres fins, est ici couplée à l’effet du hasard, ce qui lui donne tout son pouvoir d’attraction.

Hubert Duprat exhibition, 2014. © Fabien de Cugnac, 2014.

L’exposition à la Verrière Hermès n’échappe pas à cette constante. Dans le bel espace dissimulé au fond de la boutique de la très chic avenue de Waterloo, l’artiste a installé une construction faite de polystyrène expansé blanc occupant une grande partie de la surface au sol. Plutôt que de tirer profit des qualités plastiques de l’espace, l’artiste en obstrue les perspectives comme pour mieux barrer la vue au spectateur, qui en est réduit à contourner l’obstacle afin de l’appréhender dans sa totalité. Cet immense iceberg a tout d’une forteresse dont on aurait retiré les ouvertures pour ne laisser apparaître que quelques meurtrières, disposées d’une curieuse manière. Il s’agit en réalité d’équerres d’un brun verdâtre, tirant parfois sur le noir, qui semblent agencées de sorte à maintenir les différents blocs les uns contre les autres. Mais à y regarder de plus près, on comprend que leur fonction est plus décorative qu’utilitaire, car l’on aperçoit dessous une mince couche de bois, comme si l’artiste avait délibérément laissé visibles quelques traces du montage afin de nier toute tentative d’illusion. La surface légèrement bosselée de ces petites plaques, telles des gouttes de pluie agglutinées, rappelle la texture même du polystyrène, constitué de perles agglomérées. Le cartel nous apprend qu’il s’agit de galuchat, un cuir confectionné à partir de peau de requin ou de raie, que l’on utilise dans l’industrie du luxe pour la maroquinerie. Dès lors, le contraste entre cette matière précieuse, issue du règne animal et l’artificialité de ce plastique dérivé du pétrole apparaît de façon foudroyante. Il y a chez Hubert Duprat une réelle intelligence dans le choix des matériaux, qui va au-delà de l’esthétique ou d’une simple analogie formelle. Quelque chose qui relève de la vanité, comme dans les natures mortes hollandaises du XVIIe siècle, où cohabitent avec harmonie, sur un même plan pictural, le produit de la moisson et celui du travail acharné de l’homme ; la parfaite sphéricité d’un grain de raisin se reflétant dans une coupe d’argent.

Hubert Duprat, Volos, 2013, polished axe, fresh clay. © Fabien de Cugnac, 2014.

C’est par ailleurs pour leur aptitude à se métamorphoser, à subir plusieurs changements d’états successifs, ainsi que pour leur polysémie que l’artiste a élu ces matériaux. La fonction la plus courante du polystyrène étant de protéger les objets fragiles des chocs qu’ils pourraient subir lors de leurs transports. En cela, leurs coques protectrices renvoient à la carapace des phryganes, impénétrable elle aussi. La malléabilité du polystyrène en fait d’ailleurs une substance idéale pour la confection de maquettes architecturales. Elle semble contenir en elle-même tous les possibles, se prêtant ainsi à toutes sortes de projections mentales. L’on pense à ces villes labyrinthiques et mystérieuses, à ces palais merveilleux décrits par Borgès, issus d’un imaginaire fiévreux, sortis d’un songe ou d’un mirage. C’est là que l’artifice de la lumière entre en scène, alors que les rayons du soleil filtrent à travers la toiture de verre pour éclairer de plein fouet cette architecture et la faire briller de mille feux. Dans ce surgissement spectaculaire, on croirait presque entendre chanter les anges. À moins que ce ne soit la voix du commissaire qui se soit fait entendre, par le biais de ces effets dramatiques dont on sait qu’il raffole.

En outre, par sa forme et son hermétisme, cette structure immaculée renvoie à l’art minimal, plus particulièrement au cube de Tony Smith, l’obscurité en moins. Il s’agit d’une forme dans laquelle l’imaginaire trouve à se projeter et le corps à se mesurer. Bien que l’artiste use d’une matière qui n’a rien de la « froideur » et de l’immuabilité des matériaux employés par les minimalistes, comme l’acier ou le béton, elle en a l’aspect hivernal et givré (d’où son surnom de « frigolite » en Belgique). Paradoxalement, cette structure dont on ne sait si elle est contenant ou contenu, ni ce qu’elle cache ou protège, est à la fois massive et légère, imposante et fragile. Cette dialectique est sans doute due au caractère accessoire de la matière, dont on se débarrasse généralement après l’usage et qui devient ici, par une sorte de renversement sémantique, l’objet principal de l’exposition. Son expansion dans l’espace est donc inversement proportionnelle à sa valeur. C’est en ce sens que l’on peut parler de l’œuvre d’Hubert Duprat comme d’un ready-made, venu réveiller la force tranquille qui sommeillait au sein de la matière inerte.

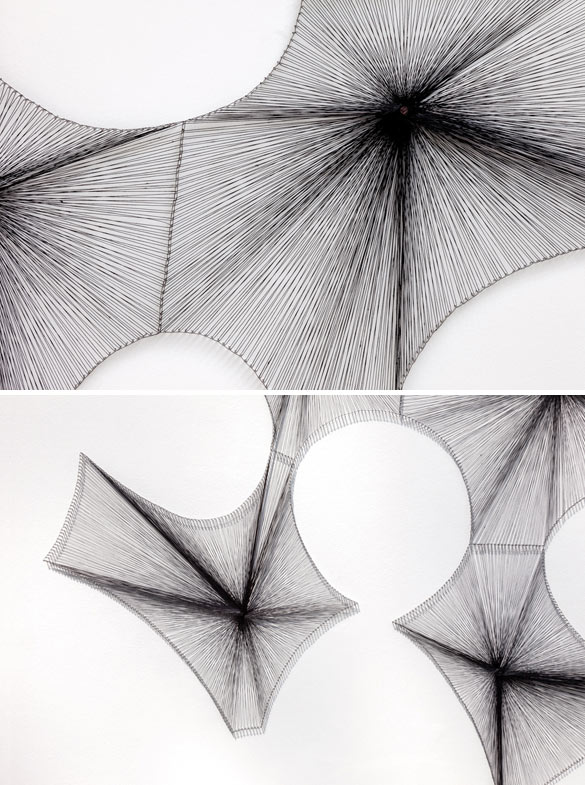

Hubert Duprat, Excentrique (detail), 1998-2014. © Fabien de Cugnac, 2014.

Enfin, la primitivité de cette forme architecturale, de même que sa minéralité apparente convoque l’art paléolithique. C’est peut-être de cette façon qu’il faut interpréter les différents motifs symétriques, réalisés à l’aide de fils tendus à des clous, qui ornent les murs tels les résidus d’une cérémonie. Il y a en effet dans le geste répétitif de planter des clous quelque chose qui s’apparente au rituel païen. Ces œuvres sont apparentées à la série des Coupé-Cloué où l’artiste recouvrait la surface d’un tronc d’arbre à l’aide de clous en laiton. Un travail de patience et de minutie qui tient davantage de l’artisanat que de l’art, pourrait-on penser. C’est sans doute de la même manière qu’il faut appréhender le pain de terre dans son emballage d’origine, dans lequel est plantée une amulette en galuchat, sorte de totem. Avec ces sculptures, mi-ready-made mi-objet de culte, Hubert Duprat se tient à la lisière entre archéologie et art contemporain, sans jamais basculer d’un côté ni de l’autre. La curiosité qu’il éveille chez le spectateur n’a d’égal que celle, jadis, des collectionneurs et amateurs de wunderkammer.

articles liés

Patrice Allain, 1964-2024

par Patrice Joly

AD HOC

par Elsa Guigo

Bivouac, après naufrage

par Alexandrine Dhainaut