The Promise of Total Automation

Kunsthalle Wien, 11.3_29.05.2016

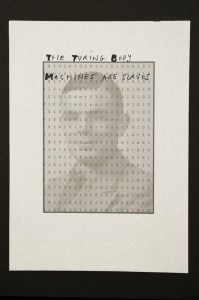

Henrik Olesen, how do i make myself a body? (Detail), 2008-2016. Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York © Henrik Olesen.

À la première révolution industrielle qui a vu se déployer progressivement de nouveaux schémas d’incorporation de l’humain dans le processus de production des biens, ont succédé une deuxième puis une troisième révolution qui ont vu se mettre en place dans la fabrication des produits industriels de plus en plus de machines de plus en plus intelligentes qui ont pris de plus en plus en charge des tâches jusqu’alors assignées à la seule compétence de l’homme. Au fur et à mesure que le monde du travail délestait les ouvriers des besognes pénibles et répétitives en procédant à une automatisation massive du secteur, l’ensemble de la société poursuivait sa course vers son idéal moderniste de domination sur la nature dont la croyance dans la technologie comme vecteur de progrès social participe largement. À la fin du siècle dernier, la révolution informatique, dont nous sommes encore en train de mesurer l’impact, véhicule de nouvelles transformations dans l’organisation du travail, via de multiples réorganisations, dématérialisations, délocalisations, etc., sans qu’il soit possible de dire si elle a donné plus de temps aux travailleurs en les déchargeant des tâches répétitives et ennuyeuses, ou si au contraire elle les a rendus plus dépendants d’un outil omniprésent, l’ordinateur. La croyance dans le progrès technique associé à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et de l’ensemble de la population — ce pacte inconscient qui liait dans les sociétés occidentales les classes moyennes aux classes dirigeantes — s’est lentement effritée au cours des dernières décennies avec le dévoilement de la captation par une élite des dividendes de ce progrès, en même temps que l’idéal moderniste de domination sur une nature objectivée se voyait remis en cause par la prise de conscience de liens qui unissent le destin de l’humanité et de celui de la nature. Au cours de ces mêmes décennies, les pensées émancipatrices à l’égard de la société de consommation qui ont succédé à des mouvements comme celui de mai 68 ont évolué vers des prises de position plus nuancées envers les objets : ce rapport passe désormais par un mixte de désir assumé associé à la conscience des conséquences désastreuses de la surproduction industrielle sur la planète d’une part et sur les populations du « Sud » d’autre part.

Magali Reus, Leaves (Amber Line, May); Leaves (Harp January), 2015, Courtesy Magali Reus, The Approach, London and Rubell Family Collection. Vue de l’exposition : The Promise of Total Automation, Kunsthalle Wien 2016, Photo: Stephan Wyckoff.

La séduction de la marchandise à laquelle fait référence Marx dans Le caractère fétiche de la marchandise et son secret est envisagée sous un nouvel angle de vue : la position d’un philosophe comme Simondon, à laquelle il est largement fait référence dans le statement de l’exposition présentée à la Kunsthalle de Vienne, rend compte d’un infléchissement du rapport à l’objet qui le transforme en le réinterrogeant. La pensée de ce philosophe particulièrement concerné par les problématiques liées à l’objet technique trouve un nouveau prolongement avec l’avènement des objets connectés, ultime conséquence des avancées technologiques qui font de ces derniers de moins en moins des choses inertes et de plus en plus des choses actives et réactives, des extensions plus que des prothèses, qui nous informent et nous influencent en retour, participant de plus en plus profondément à la constitution du sujet contemporain.

C’est sur un tel socle philosophique que repose le concept de « The Promise of Total Automation » — mot d’ordre du fordisme dont l’influence sur la société moderne alla bien au-delà d’une simple rationalisation des protocoles de production dans l’industrie. L’exposition diversifie les points de vue, sans jamais totalement pencher vers un pessimisme outrancier ni vers un idéalisme candide, en multipliant les références au passé avec, par exemple, la présence de machines d’époque comme autant de précurseurs de cette totale automatisation à venir : ainsi du métier à tisser Jacquard qui fut à l’origine des premières machines programmables ainsi que des codes binaires et donc, d’une certaine manière, de toute l’informatique ; d’un appareil à envoyer des signaux en morse qui lui aussi révolutionna le monde des télécommunications ; ou encore de ce premier modèle de PC portatif qui tient à peine dans deux grosses valises et qui, comparé à nos portables actuels, fait figure de risible archaïsme alors qu’il a à peine une trentaine d’années, écorchant au passage le culte du dernier cri technologique et montrant l’accélération grandissante de l’obsolescence des objets. Dans cette même veine, la curatrice Anne Faucheret déploie tout un arsenal de positions artistiques dénonçant l’idéalisation de la nouveauté technologique qui relève la plupart du temps d’une idéologie mercantile : ainsi les machines à produire gratuitement de l’énergie de Nick Lessing ont vu leur développement systématiquement entravé par les industriels de l’énergie qui ne cherchent pas spécialement à mettre en œuvre de tels de procédés émancipateurs. La pièce de Tyler Coburn, une impression 3D d’un banal sabot — dont le mot sabotage tire son origine — renvoie aux gestes de résistance des ouvriers français qui lançaient ces sabots à l’intérieur des machines pour les détruire et protester ainsi contre la disparition de leurs outils de travail traditionnels. Les posters de Bureau d’Études qui décrivent avec un luxe de détails les itinéraires de production de certains produits ainsi que les informations qui restent souvent souterraines agissent, eux, comme de véritables pièces à charge contre les agissements d’industriels rarement vertueux.

Melanie Gilligan, The Common Sense, 2015. Photo : Stephan Wycko. Courtesy Melanie Gilligan ; Galerie Max Mayer, Düsseldorf.

What shall we do next? de Julien Prévieux semble nous dire que la promesse d’une totale automatisation se traduit avant tout par la menace d’un anéantissement des dernières zones de résistance à la prédation tout azimut opérée par le capitalisme, puisque même de simples gestes, ce que l’individu a de plus personnel et d’inaliénable, sont susceptibles de se voir « labellisés ». L’artiste s’est emparé de ces derniers — qui font l’objet d’une attention particulière de la part de l’industrie, étant nécessaires à la manipulation de ces innombrables nouveaux gadgets qui arrivent régulièrement sur le marché — pour créer une chorégraphie particulièrement sophistiquée et stylée. D’une certaine manière, cette œuvre est ambiguë puisqu’en esthétisant ce qui peut s’avérer dangereux pour le potentiel usager-consommateur que nous sommes, elle métaphorise une situation d’aliénation qui se répète à l’infini et qui traduit la capacité du capital à mettre en scène le détournement du bien public pour le rendre parfaitement ingérable par les masses. The Common Sense (2015), la vidéo de Melanie Gilligan qui reprend les codes des séries télé à succès afin de les importer dans le monde l’industrie high tech participe de cette même vision critique-déceptive de la « belle promesse ».

Cécile B. Evans, How Happy a Thing Can Be, 2014. Videostill.

Courtesy Radar/LUA, Wysing Arts Center, Cambridge. © Cécile B. Evans.

Poussant la logique de l’automatisation à son comble, des artistes comme Cécile B. Evans ou Thomas Bayrle imaginent des univers où les objets évolueraient désormais de leur propre fait, indépendamment du contrôle de leur créateur : ces scénarios qui semblaient jusqu’à peu ne pouvoir exister que dans l’imaginaire d’écrivains de science-fiction comme J.G. Ballard ou Philip K. Dick trouvent aujourd’hui des actualisations de plus en plus vraisemblables, comme par exemple avec les Google cars. L’exposition ne visite pas ce genre de scénarios catastrophes, dystopiques, qu’il eut peut-être été légitime d’envisager dans le prolongement logique du sens de la formule fordienne, car si on la pousse dans ses derniers retranchements, on aboutit à des univers à la Isaac Asimov peuplés d’androïdes et d’humains en danger pour leur survie… À la place, la curatrice a imaginé une réponse un peu plus loufoque en présentant les robots clownesques de Harry Dodge, histoire de contrebalancer la gravité qui émane de certaines œuvres comme celle de James Benning sur l’histoire de Ted Kaczynski : la vidéo renvoie à l’univers de celui qui était plus connu sous le nom d’Unabomber et dont les imprécations étaient dirigées vers cette élite dont on parlait précédemment, celle qui à su retirer les dividendes de ces fameuses avancées technologiques.

Enfin, de manière assez inattendue, les peintures occupent une place non négligeable dans l’exposition, en premier lieu celles de Konrad Klapheck qui font un peu penser à Fernand Léger dans sa célébration de la machine, qu’il représente de manière jubilatoire et littérale mais aussi celles de Peter Halley qui, dans sa manière flashy et tranchée de mêler les aplats lisses à ses fameux crépis, incarne de manière radicale une abstraction épurée et totalement repliée sur elle même. Les peintures de ce dernier font effectivement penser à des circuits imprimés ou à des puces informatiques avec leur schématisme radical, leur séduction lapidaire et de surface qui n’est pas sans résonner avec les organes dénudés mais tout aussi vivement colorés des machines célibataires de Magali Reus.

Commissariat : Anne Faucheret

Avec : Athanasios Argianas, Zbyněk Baladrán, Thomas Bayrle, James Benning, Bureau d’études, Steven Claydon, Tyler Coburn, Philippe Decrauzat & Alan Licht, Harry Dodge, Juan Downey, Cécile B. Evans, Judith Fegerl, Melanie Gilligan, Peter Halley, Channa Horwitz, Geumhyung Jeong, David Jourdan, Barbara Kapusta, Konrad Klapheck, Běla Kolářová, Nick Laessing, Mark Leckey, Tobias Madison & Emanuel Rossetti, Benoît Maire, Mark Manders, Daria Martin, Shawn Maximo, Régis Mayot, Wesley Meuris, Gerald Nestler, Henrik Olesen, Julien Prévieux, Magali Reus

- Partage : ,

- Du même auteur : Don't Take It Too Seriously, Le Château d'Aubenas, Hilma af Klint, Naomi B Cook, Playground,

articles liés

Electric Op

par Sandra Doublet

Huma Bhabha

par Sarah Matia Pasqualetti

Éloge de la submersion

par Juliette Belleret