Secrétaire Générale chez Groupe SPVIE

L’exposition « Secrétaire Générale », militantisme de la douceur : démasquer le pouvoir pour moins en abuser.

Dans certaines expositions, c’est d’abord par un mot qu’on y entre.

Aux pieds d’une maison du XVIIème arrondissement, une entrée majestueuse nous ouvre les portes d’un espace d’apparence domestique. L’environnement de l’exposition est indissociable de son contenu comme de son titre. Cette demeure accueille les bureaux du groupe de courtiers en assurance SPVIE. Depuis plusieurs années, Fanny Kroener, explore la relation entre l’art et l’entreprise, elle m’accueille en tant que conseillère artistique du groupe pour me présenter son projet. Notre première discussion tourne autour de l’ambivalence du mot « secrétaire ». Depuis son étymologie, son histoire, mais aussi son emploi pratique, ce terme capture la subtilité de nos relations au pouvoir.

Qui détient le pouvoir, un chef d’État ou son secrétaire ? Ce mot, masculin comme féminin, implique domination dans la subordination, révélation dans le secret, il nous rappelle que le pouvoir, c’est d’abord l’accès à l’information. D’ailleurs, en analysant le développement de la société américaine, l’écrivain futurologue Alvin Toffler décrivait le passage d’une économie de l’industrie à celle de l’information. Dans des environnements comme celui du monde de l’art, la transparence complaisante se mêle à une opacité structurelle. Pour reprendre les mots de l’artiste Jenny Holzer : « abuse of power comes as no surprise ». L’abus de pouvoir est-il nécessaire pour son exercice ? Quel pouvoir lorsqu’on se trouve au plus bas de la pyramide hiérarchique ? Nombreux stagiaires détiennent des secrets pouvant détruire l’ensemble d’une institution.

L’exposition « Secrétaire Générale » propose d’imaginer une zone grise, un espace élargissant notre conception du pouvoir afin d’envisager son exercice plus général. À partir de ce mot mais aussi du lieu, trois artistes, chacun étudiant, sont invités à présenter leurs œuvres produites pour l’exposition. L’environnement implique une forme de négociation puisque cet espace est à la fois domestique et professionnel. Dans la salle de réception, le mobilier respecte un design épuré mais sophistiqué. Trop épuré pour être dans une véritable maison, assez sophistiqué pour créer le doute.

Mon regard se dirige vers le sol. Les statues présentées par Melody Lu nous invitent à nous courber. Prendre une position vulnérable face à un objet que l’on domine. Ces sculptures sont disséminées à l’intérieur de la maison, comme une offrande à la tendresse. Face la violence de la domination marchande, tout à un prix sauf la douceur. Parfois, ces sculptures prennent la forme d’un petit chat. Les deux sujets les plus convoités sur Internet étant le porno et les images de chatons. Il y a une universalité dans notre rapport à la mignonnerie comme au sexe. Les statues de Mélody Lu se déclinent en plusieurs matières, marbre, pierre, cire, ses œuvres voyagent entre des équilibres parfois fragiles, d’autrefois immuables. Les titres des sculptures se répètent : « je pense à toi », « JTM » ou encore « Gros câlin ». C’est comme si elles attendaient un message d’amour qui ne venait jamais, les transformant en cœur de pierre. Toute nostalgie possède une dimension ténébreuse, comme ces fleurs dans les cimetières dont la douceur est synonyme de perte. D’ailleurs, avant de poursuivre ses études en arts visuel à l’ECAL, Melody sculptait des pierres tombales au Père Lachaise. Le cimetière cristallise des émotions ambivalentes, comme la douceur des pièces de Melody qui pourrait masquer nombreux tumultes.

En continuant ma visite, je jette un coup d’œil au texte d’exposition écrit par Rose Vidal. S’inspirant de la poésie concrète, ce texte nous guide mélodiquement à travers l’espace. La poésie peut servir d’arme contre l’homogénéisation marchande du monde de l’art. Comme le rappelle la poétesse argentine Laura Yasán, le poème est militant même quand il parle d’amour.

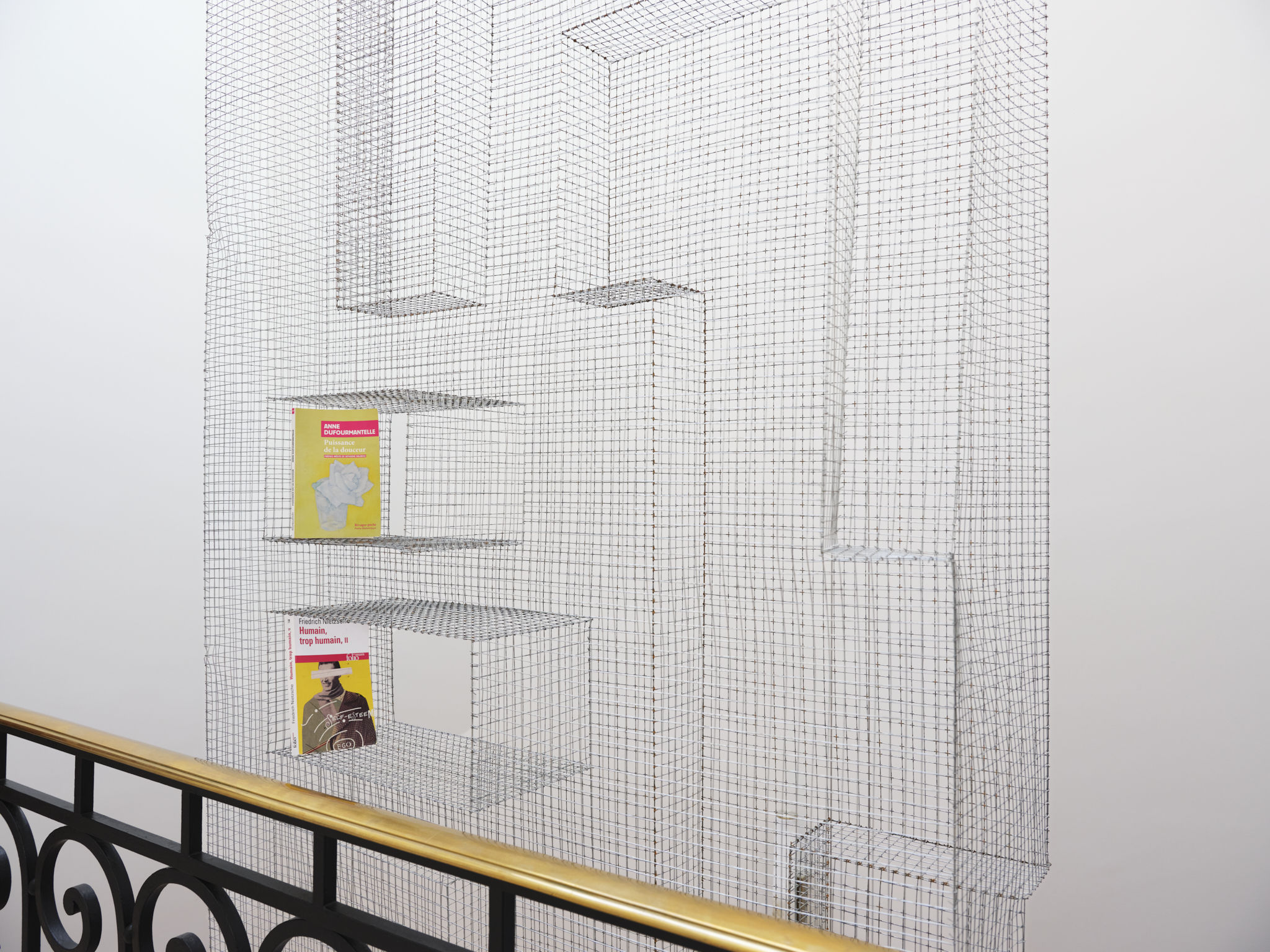

En montant à l’étage, une sculpture composée de grillages métalliques surplombe la cage d’escalier. Dans leur monumentalité, les installations de Lara Von Thorn présentent un équilibre fragile. La matière dissimule le vide, comme dans la bureaucratie des structures de pouvoir où la transparence n’est qu’illusion. L’utilisation du grillage permet de révéler un espace tout en l’occultant. La séparation entre sphère privée et publique est aussi un sujet que cette matière convoque. Comme l’indique son titre, la pièce « Bibliothèque » devait servir à disposer des livres sur plusieurs étages, rappelant la nouvelle de Borges et sa bibliothèque de Babel. Toutefois, l’installation ne supportant pas les charges lourdes, seulement deux livres s’y trouvent. D’une certaine façon, cet échec est révélateur. La littérature n’est pas du côté du pouvoir. Cette imposante bibliothèque sans livres rappelle nombreuses personnes aux positions dominantes mais à l’esprit littéraire médiocre.

Le sujet du masque est important dans le discours de Fanny Kroener. En me citant du Nietzsche, elle me rappelle que « tout esprit profond a besoin d’un masque ». Dans cette maison, les canapés et la décoration servent de masque transformant l’espace d’entreprise en espace domestique. Nouvelles techniques managériales : toboggans chez Google, Yoga chez J.P Morgan. Comment déguiser le pouvoir pour mieux le mettre en œuvre ? Quelles relations entre soumission et plaisir ? Le troisième artiste, Mathieu Santori, s’intéresse au sujet du désir dans notre subordination. Dans ses œuvres, l’étrange familier se glisse dans des environnements merveilleux renfermant des trésors comme des monstres. Dans ses dessins, il souligne notre rôle personnel dans la subordination à l’ordre collectif. Le pouvoir n’a pas besoin d’être coercitif pour être renforcé et notre servitude peut être volontaire. Une question fondamentale de la condition humaine que Spinoza rappelle : « Pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur salut » ?

Au dernier étage, le film de Melody Lu est projeté dans la salle de réunion. Le Power Point traditionnel s’efface pour laisser place à son œuvre « Im not sure how long ill be using you ». Un Avatar nous guide autour de salles de bureaux vides, tel un jeu vidéo aux images beaucoup trop familières. Une caméra de surveillance observe tous les angles de l’espace, surveillant pour mieux punir. Ce bureau paranormal est surplombé par des ordinateurs abandonnés. Leurs écrans nous martèlent d’interdiction d’accès. Tout est interdit en entreprise, surtout le rêve. Une chaise hantée tourne dans le vide, pleurant son amante d’autrefois dont l’absence la tourmente. Dans les « bullshit jobs », dans le vide bureaucratique, nos passions les plus tristes ressurgissent, tels des spectres se demandant : et si ?

1 Toffler, (1980), The Third Wave. Bantam Books

2 Nogales, Soliz Torres, Lane, (2023). Vivantes : des femmes qui luttent en Amérique Latine. Éditions Dehors.

3 Borges, (1952). Fictions. Gallimard.

4 Deleuze, Guattari, (1972). Page 38, L’anti-Œdipe. Les éditions de minuit.

5 Graeber, (2013). On the Phenomenon of Bullshit Jobs : A Work Rant. Strike Magazine.

Head image : Lana Von Thorn, Bibliothèque, 2024, grillage, dimensions variables, crédit photo : objet pointus.

articles liés

Leonor Serrano Rivas

par Mya Finbow

Flux de nos yeux

par Gabriela Anco

Electric Op

par Sandra Doublet