Cady Noland

Frac Bretagne et Galerie Art & Essai, Rennes, du 7 mars au 21 avril 2013

Cady Noland s’est retirée du milieu de l’art, refuse les interviews, ne quitte plus New York, est réticente à montrer ses œuvres, intente un procès dès qu’on en diffuse des images. Dans un texte posthume [1], Steven Parrino rapporte l’ordre donné par Cady Noland à la Team Gallery de détruire les œuvres de sa dernière exposition en les découpant avant de disperser les morceaux dans différentes poubelles à travers la ville, « comme un serial killer se débarrasserait d’un corps », commente Parrino. Ce mimétisme, quand tout le travail de l’artiste est une dénonciation de la violence, est révélateur de son pessimisme trash ; il est impensable que le silence de Noland exprime l’indifférence. Cette retraite non revendiquée sonne comme une critique violente ou comme le signe d’un écœurement qui, de l’hyper-consommation à la dictature médiatique, serait naturellement remonté à l’industrie culturelle. Elle s’est retirée avant que le piège total ne se referme sur son œuvre, avant que ne l’avale le cynisme qui est devenu la loi de l’histoire.

Dans ce contexte, le projet d’organiser en France la première exposition personnelle de l’artiste était des plus périlleux. C’est le cadeau empoisonné qu’ont fait à leurs étudiants les enseignants du Master « Métiers et arts de l’exposition » à l’université Rennes 2, par excès d’ambition peut-être, sans compter que l’université et le Frac (partenaire de l’exposition) n’ont pas les moyens du Guggenheim pour faire venir des œuvres et que les quelques pièces des collections françaises étaient indisponibles. Avec ces bâtons dans les roues et quelques mois devant eux, les jeunes curateurs auraient pu opter pour une proposition radicale : ne rien montrer pour mettre en scène l’absence terroriste de Noland. Mais le compromis auquel ils sont parvenus avec seulement neuf œuvres sous la main est assez honorable [2].

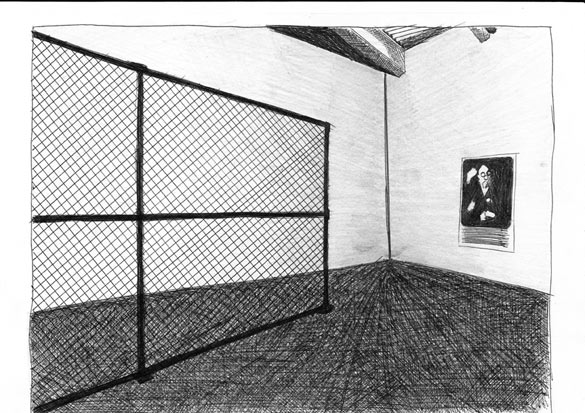

Au Frac, l’accrochage chirurgical procure le malaise escompté. Entre les œuvres aux surfaces métalliques, la tension crisse sous les ongles, laisse un goût de fer dans la bouche. Clôture aberrante dressée à un mètre du mur, Industrial Park (1991) est la métaphore grillagée de la confusion entre protection et répression, comme les Awning Blanks (1990), deux structures d’auvents habituellement recouvertes de toile colorée pour égayer les rues commerçantes : ces sculptures ready-made ajournent la question de leur nature par une symbolique administrée en intraveineuse. Ces armatures en aluminium familières du paysage carcéral sont les squelettes au sens propre de la marchandise. Le morbide de la marchandisation se présente ailleurs sous les traits d’un cowboy émasculé (Spaghetti Cowboy Template I, 1990), une silhouette découpée dans une planche de bois criblée de balles — le mythe américain se faisant la cible d’un défouloir fratricide. Le déambulateur chargé comme une mule d’objets déclassés (Objectification Process, 1991) convie la même prémonition d’une société paralysée, pourrissant dans son confort matériel, où l’homme programme sa propre obsolescence. Mais en ne présentant aucune pièce de la série des paniers garnis bien connus de Noland, qui autorisèrent un rapprochement formel avec le Nouveau réalisme, l’exposition met l’accent sur un aspect du travail qui apparaît aujourd’hui plus pertinent : l’auscultation des mythologies médiatiques. Ses sérigraphies d’images de presse sur plaques d’aluminium livrent le compte-rendu légiste tout en prenant la forme d’icônes. Quand les artistes de sa génération visaient directement le désastre burlesque de la politique de Regan, Noland conviait des faits plus anciens, identifiant les évènements médiatiques fondateurs d’une culture de la violence. Par là, elle reconstituait le meurtre de la réalité par l’image média. Booth – The big Plunge (1989) utilise une photographie des vêtements portés par Abraham Lincoln le jour de son assassinat en 1865, une histoire régurgitée par la machine médiatique à laquelle elle s’est livrée prête à l’emploi : en voulant prendre la fuite, John Wilkes Booth, qui a agi pendant une représentation au théâtre Ford, s’est pris les pieds dans le drapeau américain avant de retomber sur scène, jouant le premier acte de la starification des assassins aux USA.

À la galerie Art & Essai, l’ambiance glauque de l’ancien parking souterrain qui l’accueille sied bien à l’allégorie de la caverne ici mise en scène avec concision. Lee Harvey Oswald, Patty Hearst et Betty Ford semblent y fomenter un imparable guet-apens. En reculant, on se cogne au mur sur lequel est imprimé un extrait de l’essai Towards a Metalanguage of Evil (1992), examinant la grande duperie du monde régi selon des logiques perverses propre aux psychopathes. Oswald, l’assassin présumé de Kennedy abattu sous les caméras avant son jugement, est l’effigie de la célébrité mortelle. La silhouette trouée du bourreau-victime interpelle notre bonne conscience, telle une épiphanie du saint patron de Mohammed Merah et des frères Tsarnaïev (Ooswald, 1989). Le transfert (terme psychiatrique) à échelle un du portrait de groupe des activistes médiatiques du SLA (Symbionese Liberation Army), sur lequel pose peu après son kidnapping la petite-fille du magnat de la presse à scandale W. R. Hearst, est l’emblème puissance deux du syndrome de Stockholm (SLA Group Shot #3, 1990). Entre les deux, l’image de la première dame recevant les membres d’une association caritative à l’heure du thé est terriblement suspecte (Betty Ford, 1994). La duperie est totale, le crime était parfait.

- ↑ « Paranoia America. The new world of Cady Noland », Afterall, n°11, printemps-été 2005.

- ↑ Le catalogue contenant des interventions de commissaires, de critiques ou encore d’un criminologue et des traductions de textes paraîtra en septembre aux Presses du Réel.

- Partage : ,

- Du même auteur : Fabrice Hyber, 2716, 43795 m2, Ane Hjort Guttu, Urbanisme Unitaire, Amalia Pica, One Thing After Another, Alan Fertil & Damien Teixidor, Gabriel Kuri, bottled water branded water,,

articles liés

Leonor Serrano Rivas

par Mya Finbow

Flux de nos yeux

par Gabriela Anco

Electric Op

par Sandra Doublet