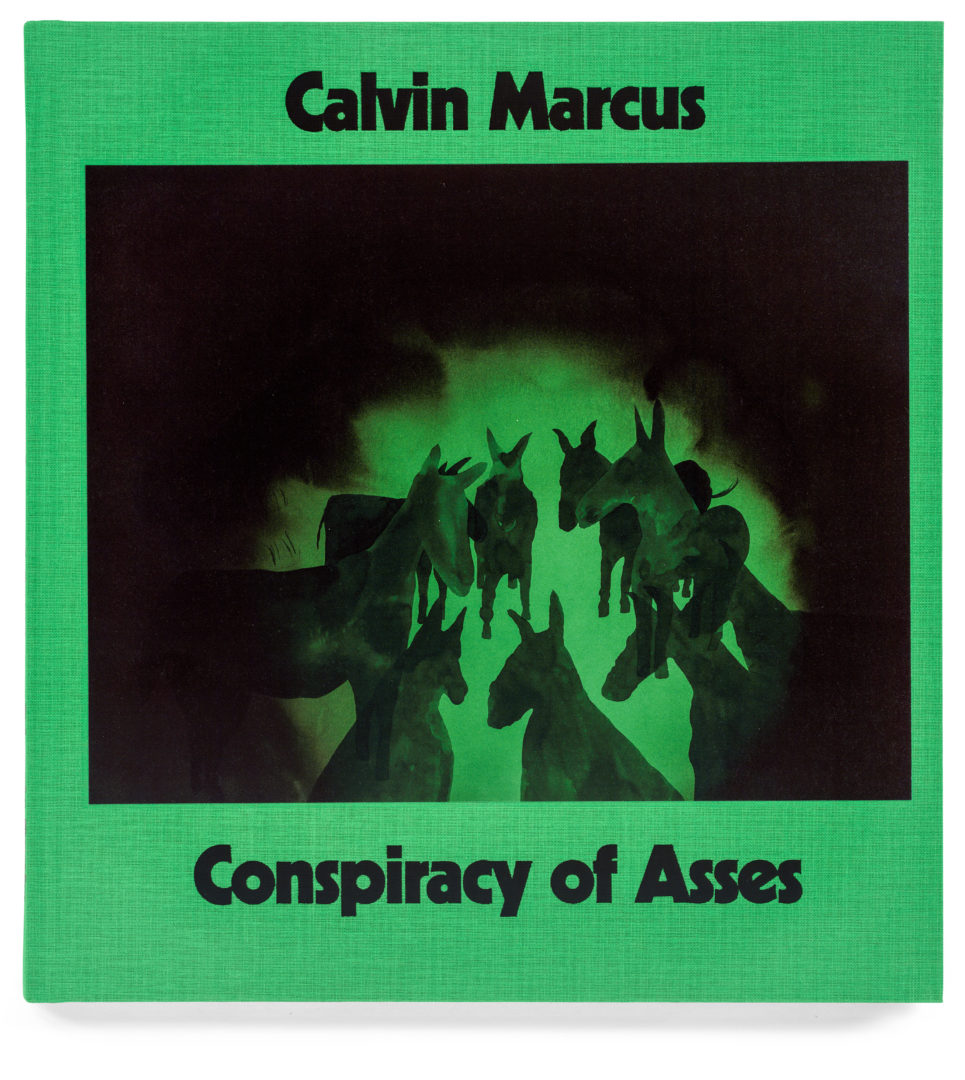

Conspiracy of Asses

Calvin Marcus, Conspiracy of Asses, Triangle Books, 2021

À défaut de pouvoir admirer de visu les peintures de l’artiste, nous devons nous contenter, quand c’est possible, de leurs reproductions à l’intérieur de catalogues. Bien que les visites en vidéo et bientôt en VR soient généralisées, le catalogue reste le mode d’approche le plus adapté d’une pratique artistique, bien qu’il ne remplace en rien le contact « en présentiel », ce néologisme absurde comme le sont la plupart des mots qui se propagent à l’occasion d’un événement majeur tel que celui que nous vivons en ce moment. Le catalogue deviendrait-il, suite à l’impossibilité de voir des œuvres autrement que par le filtre d’un écran, la manière la plus indiquée pour appréhender une œuvre, une exposition ?

Bien sûr, un catalogue ne remplacera jamais la présence. Il ne rendra jamais compte de la spatialité, de la vibration ou de la richesse chromatique que vous pourriez éprouver en présence d’une œuvre. Ce d’autant plus quand il s’agit d’une sculpture ou d’une peinture, pour lesquelles les qualités rétiniennes et spatiales sont déterminantes afin d’en évaluer l’envergure et l’intensité, de s’en imprégner totalement, avec tous ses sens. Que dire d’une installation vidéo ou sonore que vous ne pouvez décemment appréhender en « distanciel », pour recourir à ce mot lui aussi un peu absurde qui a supplanté le « à distance », qui n’était pas si mal après tout. Difficile effectivement de se passer de l’immersion dans une installation pour pouvoir profiter pleinement de toutes les qualités esthétiques d’une telle œuvre. Le constat photographique, dans ce cas, a l’air plus d’un pis-aller ou d’une punition que d’un substitut valable à la présence réelle.

Le rôle d’un catalogue n’agit pas à ce niveau là. Il ne remplace pas la présence physique : ce n’est pas un succédané ; il opère dans un autre espace temps sensible, qui est celui de l’appréhension par « la bande », un peu comme les super télescopes ne pourront jamais vous fournir l’image d’une exoplanète – la vue de cette dernière étant empêchée par l’énorme flux de lumière émanant de l’étoile, qui cannibalise sa vision directe. La planète ne sera révélée que par la minuscule perturbation qu’elle créera en passant entre l’étoile et votre télescope, venant créer une légère perturbation dans la perception de l’étoile, qui se vérifiera sur l’empreinte numérique qu’elle génèrera sur les écrans de contrôle. Cela suffira pourtant à la faire exister. Certes, la comparaison est un peu poussée. Un catalogue est généralement bourré d’image des œuvres qu’il est censé documenter, d’images frôlant la réalité de ces dernières, de leur présence. C’est là d’ailleurs que réside tout l’écart entre un catalogue et le réel. Un catalogue a plus à voir avec la cartographie qu’avec la fidélité : tout le monde sait que l’idéal de la carte est le réel même, sa superposition exacte d’avec le sol, jusqu’à l’absurde.

Un catalogue catalogue ! derrière cette parfaite tautologie se cache une insuffisance descriptive quant à sa fonction. Un catalogue ne fait pas que cataloguer ; il oriente, sélectionne, enjolive, détourne, falsifie, élude. Mais il apporte aussi beaucoup d’autres choses : des textes notamment qui, quand ils ne barbent pas le lecteur uniquement attentif aux images ou quand ils ne prétendent pas donner de pistes de lecture autoritaires de l’œuvre, accompagnent cette dernière et lui ouvrent d’autres horizons, amenant le lecteur à d’autres associations auxquelles ce dernier n’aurait pas forcément pensé.

C’est d’autant mieux, peut-être, quand les textes qui accompagnent un catalogue tentent de rester dans la non certitude, parce que le langage ne peut prétendre rendre l’entièreté d’une pratique artistique. Il ne peut que tenter de le cerner, l’approcher, induire des pistes, évoquer, faire des recoupements, etc.

Par ailleurs, un catalogue est également une production artistique qui exige un savant dosage entre les éléments iconographiques et tout ce qui est du domaine de l’écrit. Sans parler des textes qui sont généralement disposés en fin de volume, tout ce qui relève du titrage et du légendage est loin d’être anodin. Souvent, la réalisation d’un catalogue amène des discussions à n’en plus finir entre l’artiste et la direction artistique, parce que le ou la DA empiète sur le territoire de l’artiste. Ce qui se joue en général, c’est la reconnaissance de l’apport artistique du DA : un conflit de création avec un artiste qui se sent dépossédé de son œuvre. De fait, celui-ci l’est forcément. Un catalogue recrée une situation originale qui ne peut correspondre avec l’agencement au sein d’une galerie ou d’un atelier. C’est autre chose. Un catalogue est une nouvelle exposition faite de reproductions, et non des œuvres. L’intelligence du DA sera de faire accepter cette différence aux artistes sans prétendre respecter la fidélité aux œuvres ou aux intentions de l’artiste. L’intelligence de l’artiste sera d’accepter cette dépossession et qu’un autre s’empare de son œuvre pour en faire quelque chose de nouveau.

Le catalogue de Calvin Marcus se présente dans un format large de 28,7 cm de large par 30,5 cm de hauteur, un format encombrant qui l’empêchera de rentrer dans vos étagères Billy, mais cela peut être un avantage parce qu’il faudra alors lui trouver une place particulière… ou bien il restera posé sur votre coffee-table indéfiniment, ce qui est encore mieux !

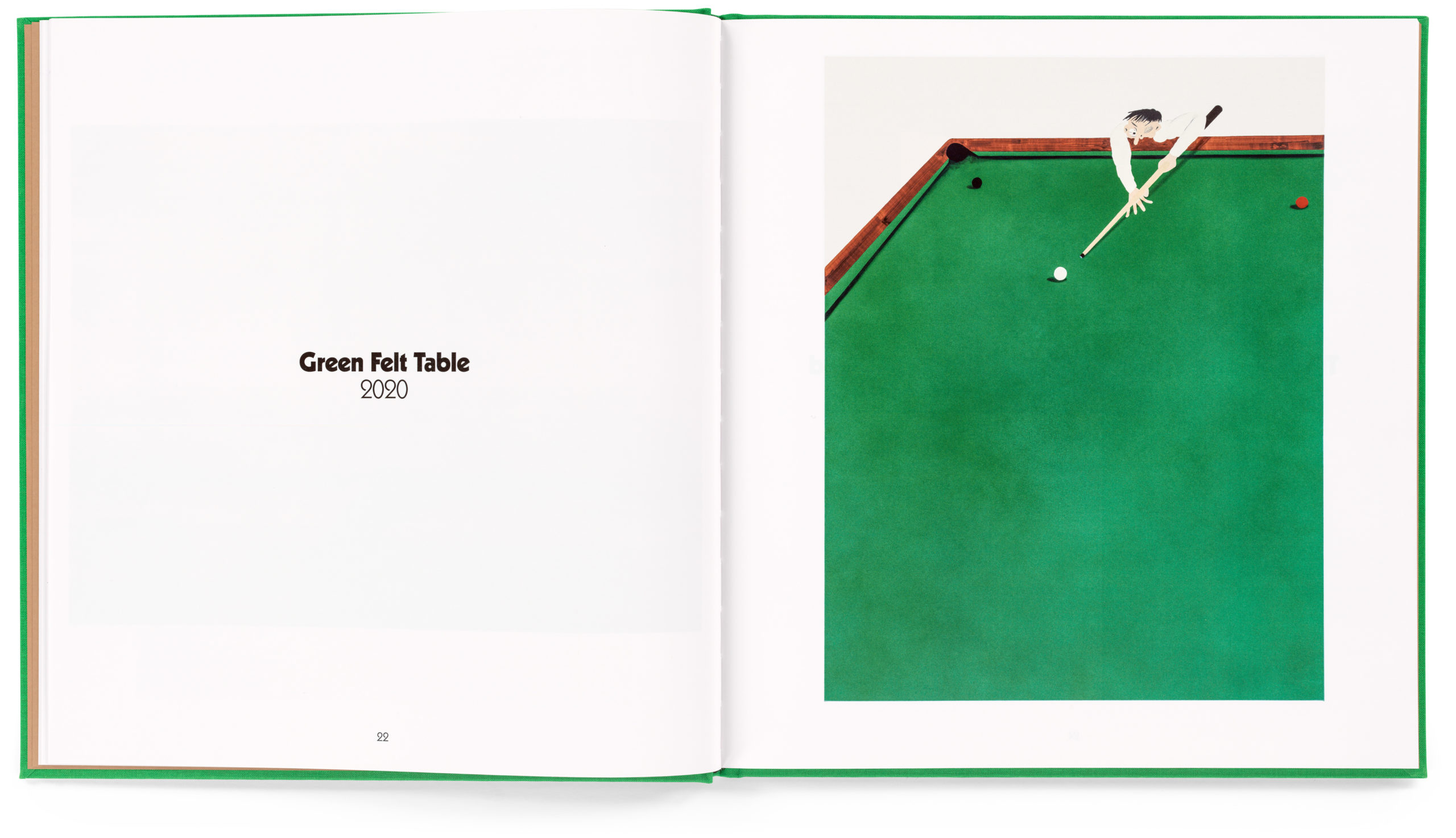

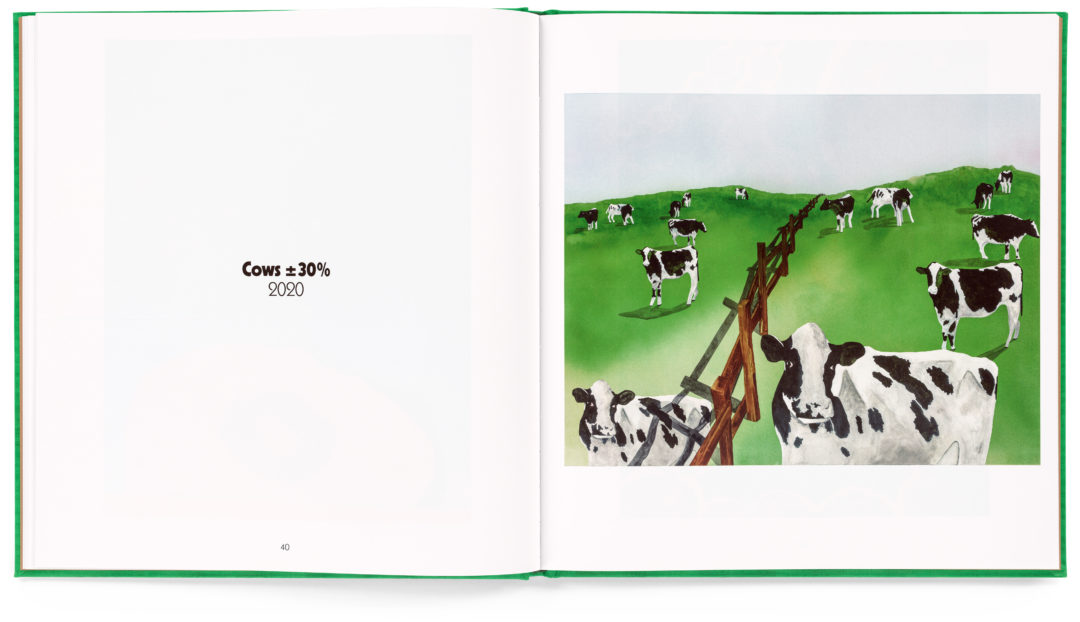

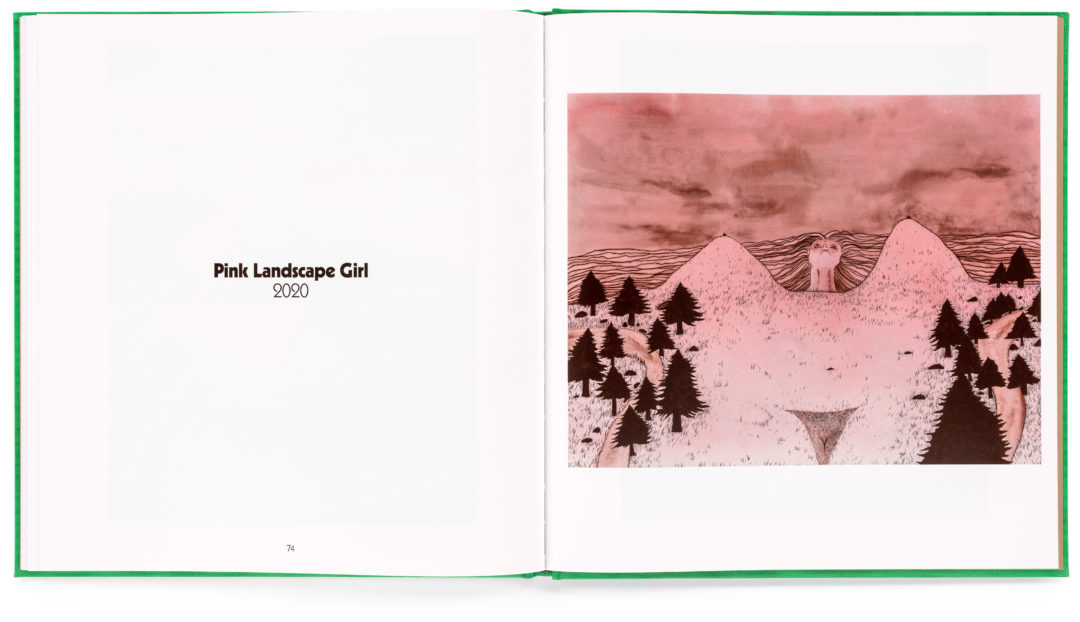

L’intérieur se présente avec une radicalité, ou, plutôt, une régularité sans concessions : chaque peinture y est présentée à droite, « plein pot » comme disent les spécialistes, avec cependant une large marge blanche en haut et en bas, qui se poursuit sur les bords de la reproduction, autrement dit un bord tournant.

Sur la page de gauche, le titre, centré au milieu dans une typo grasse ; en bas, la pagination, et rien d’autre. Le geste est répété 41 fois, suivi de la série de textes, imprimés sur le même papier marron clair que les pages de garde. On reconnaît la pâte d’Olivier Vandervliet et des éditions Triangle qu’il dirige.

Les textes sont, comme il se doit, relégués en fin de catalogue, ils ne viennent pas perturber le feuilletage des reproductions. Priorité à ces dernières. D’ailleurs, les textes sont aussi imprimés en noir sur ce même papier coloré. La lecture est un peu moins confortable en général sur un papier de couleur, c’est un autre signe de (dé-)priorisation ; heureusement, la police y est de grande taille, ce qui rend finalement cette lecture agréable.

Le premier texte, celui de Samara Davis, reprend le titre d’une des peintures, Everything Going Through Itself, qui l’a particulièrement touchée, certainement à cause de son récent accouchement. Le sein déchiqueté et agressé qui y est décrit résonne, on s’en doute, avec ce moment précis de sa vie. À mi-parcours, l’auteure fait référence à l’effet miroir que produisent les tableaux de Marcus, l’introspection qu’ils engendrent, plus que le désir a priori de pénétrer l’esprit du peintre. Elle évoque également la capacité des toiles de Marcus à vous faire voyager à partir d’éléments aussi « banals » qu’un sein, une silhouette ou un fragment de blague. Une invitation à un voyage fantastique généré par de subtiles associations tirées d’un inconscient libéré, où se mêlent sans complexes animaux, monstres familiers, arbres et autres situations mi grotesques, mi familières.

Le deuxième texte, celui de Laura Adler, est une réflexion sur la normalité (dans les peintures de Marcus), d’où celle-ci procède et ce qu’elle sous tend. L’auteure entreprend de replacer la peinture de l’artiste dans le grand débat du regard et de la transparence : cette dernière, revendiquée par l’artiste, pourrait en faire un peintre moins intéressant car plus facilement déchiffrable. Sauf, comme l’énonce l’auteur, qu’il n’est plus d’actualité de cantonner la peinture dans ses « fondamentaux ». Nous sommes en 2021 ; quel impératif formaliste un peintre est-il censé suivre désormais ? Face aux œuvres de Marcus, les interprétations divergent d’un regardeur à l’autre, ce qui est censé contredire l’aspect immédiat d’une soi-disante transparence. L’auteure poursuit son analyse de la peinture de Marcus, arguant qu’une véritable complexité se dissimule derrière cette apparente simplicité. Les scènes sont simples mais malgré tout très descriptives ; elles posent la question du minimum d’éléments nécessaires à la signifiance. L’auteure se demande également s’il est possible d’appréhender ces peintures sans avoir un minimum de connaissance de l’environnement (de pensée) de l’artiste. Cela expliquerait la forte présence du sinistre dans sa peinture, partant de la réflexion que seul un individu intègre est capable d’exhiber ce sinistre afin de mieux le domestiquer, contrairement aux vrais fâcheux, les Weinstein et autres monstres, qui, eux, se gardent bien de l’afficher.

Le troisième et dernier texte, de Drew Heitzler, avait l’air particulièrement bien écrit, intelligent, etc. Je ne l’ai pas lu. Shame on me !

- Partage : ,

- Du même auteur : Capucine Vever, Post-Capital : Art et économie à l'ère du digital, Chaumont-Photo-sur-Loire 2021 / 2022, Paris Gallery Weekend 2021, Un nouveau centre d'art dans le Marais. (Un tour de galeries, Paris),

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre