Céline Ghisleri

Céline Ghisleri est directrice du programme régional de résidences artistiques Voyons voir – art contemporain et territoire, et coprésidente du réseau professionnel Provence Art contemporain (PAC).

Juliette Belleret : Ma première question sert à nous situer dans l’entretien, et c’est de te demander où est-ce que nous sommes ?

Céline Ghisleri : Nous sommes dans un café du 6e arrondissement de Marseille, c’est mon quartier. C’est assez symptomatique de la façon dont je travaille. J’ai toujours mon ordinateur avec moi et je travaille dans les cafés entre deux rendez-vous – on est toujours entre deux rendez-vous. Nous nous déplaçons énormément sur le territoire, à Aix, Marseille, Miramas, Rousset, dans le Var, dans les Hautes-Alpes, etc. Donc, le café, c’est un peu mon bureau et mon salon. C’est pour ça qu’on est là.

JB : Les locaux de Voyons voir sont basés à Aix, mais sa présence infuse l’ensemble de la région, au gré des résidences que organisées. L’enjeu d’aller dans ces territoires de manière diffuse, c’est d’insérer du lien avec des artistes dans des espaces sociaux où il n’y en a pas forcément ?

CG : Si je prends l’exemple de 2025, on est à plus de quinze résidences, expositions et projets divers, sachant que les projets de résidence sont systématiquement liés à un projet d’éducation artistique et culturelle (PEAC).

Je présente toujours Voyons voir comme un programme de résidences artistiques en lien avec le patrimoine et la question du travail en région Paca. Mais on ne couvre jamais les cinq départements la même année, nous sommes deux dans l’équipe, Aude Halbert et moi. On essaye d’être à la fois présent dans les grosses agglomérations et en ruralité.

On m’a dit un jour : « Vous créez des micromondes là où vous intervenez. » Et c’est un peu ça, c’est vrai ! Dès que nous avons un projet dans une commune, on essaye de rentrer en lien avec les gens qui vont déverrouiller rapidement des mises en contact. Parce qu’il faut que ça aille vite, une résidence ne dure qu’un an. L’idée est surtout de ne pas créer une enclave de l’art contemporain marseillaise, mais au contraire d’essayer de tisser des liens avec le territoire, avec les gens qu’on va rencontrer sur place.

De fait, le type de projets que l’on soutient influe cette volonté. L’artiste est au cœur du projet, mais en interdépendance avec un écosystème d’habitants, de commerçants, d’enseignants, d’hommes et de femmes politiques. On crée un microcosme le temps de notre présence, et si cela peut continuer après notre départ, c’est bien.

JB : Parmi ces partenaires qui accueillent les artistes, on évoquait en dehors de l’entretien la pression de production de certaines entreprises qui exercent leur activité économique sur le temps de la résidence. Mais l’artiste a aussi de son côté un enjeu de production. Est-ce que l’enjeu de la résidence est aussi d’articuler ces deux contraintes de production ?

GB : C’est la question la plus compliquée des résidences en entreprise : comment concilier une recherche artistique qui a besoin de temps et d’expérimentation, c’est-à-dire de tentatives et d’échecs, avec des obligations de production et de rentabilité qui sont celles de l’entreprise. À Embrun, par exemple, nous avons un partenaire : Le Gabion, qui n’est pas une entreprise, mais un centre de formation aux métiers et savoir-faire de la construction patrimoniale et du travail du bois (charpente, écoconstruction). Là, la pression de la production est moins tendue, et c’est plus facile pour les artistes. Ben Saint Maxent, en résidence actuellement, me disait il y a peu qu’ils étaient malgré tout bien occupés. L’enjeu pour l’artiste est de trouver sa place dans le lieu de résidence, et c’est loin d’être simple !

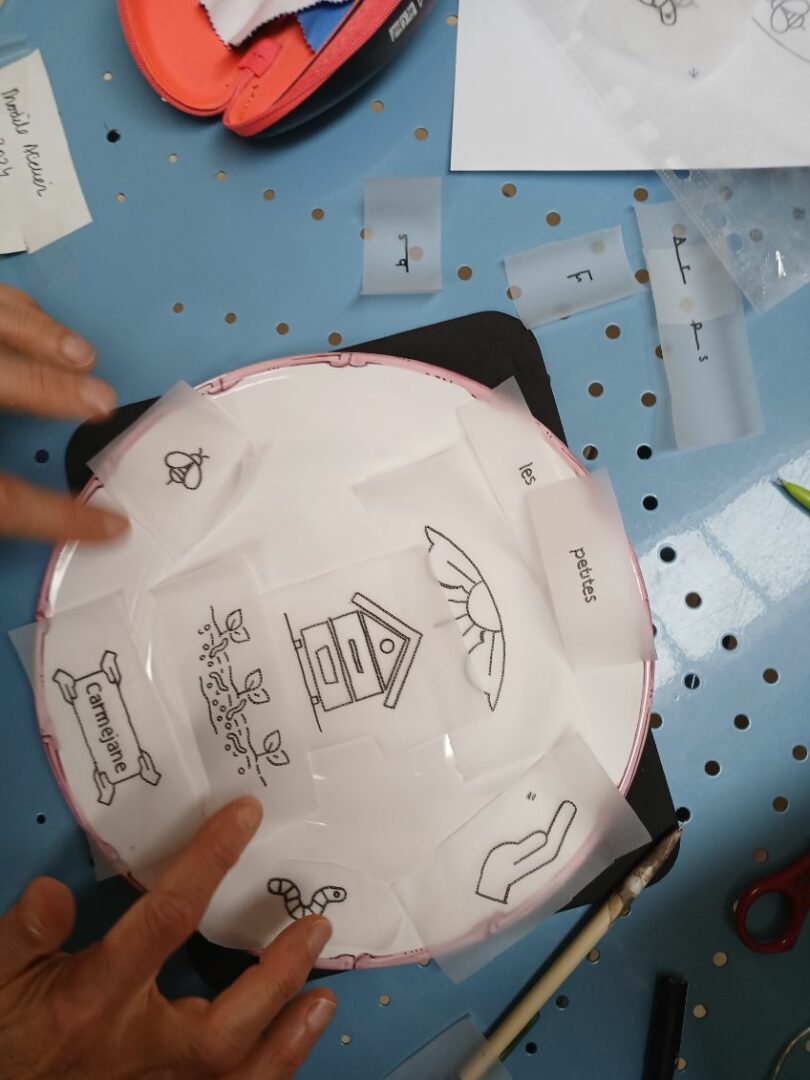

C’est aussi ce qu’on retrouve dans les Ésat [Établissements et services d’accompagnement par le travail]. Pour moi, on est toujours dans le propos de Voyons voir parce que c’est un autre monde du travail, celui des personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes qui travaillent, mais qui n’ont pas de statut de salariés. Les ateliers de sérigraphie et de céramique en Ésat avec lesquels nous travaillons cette année sont vraiment très bien équipés, en termes de matériel et de machines, mais ils ont assez peu de raisons de produire, parce que personne ne pense à fabriquer ses mugs ou ses totebags chez eux.

Mais dans le cas d’une résidence en entreprise qui a une activité commerciale, l’artiste doit être hyper conscient que son projet n’est jamais prioritaire pour les salariés, même s’il leur apporte une variation agréable et les amène à reconsidérer leur métier et leur savoir-faire. C’est à nous, d’arriver à organiser la résidence pour ne pas que ça se heurte.

JB : C’est intéressant parce que je t’entendais dans une autre interview dire que c’était très important qu’il n’y ait pas de relation financière entre l’entreprise et l’artiste. Quand on formule cet enjeu de production parfois contrariant pour l’un ou pour l’autre, on se dit que s’il y avait une relation économique entre eux, cela perturberait les équilibres de travail.

CG : Oui, je crois. Je suis partie de ce postulat, parce que les premières entreprises avec lesquelles on a commencé à collaborer étaient majoritairement des entreprises labellisées « Entreprises du patrimoine vivant », avec une situation économique compliquée. Prenant en compte cette inquiétude financière, il aurait été mal venu de leur demander de s’improviser mécènes. Cela nous éloignerait aussi d’un rapport de travailleur à travailleur. Je voyais une certaine correspondance de précarité parfois entre le chef d’entreprise qui se bat pour garder sa boîte et l’artiste qui se bat pour maintenir son activité. Donc, au départ, je me suis dit que ces artistes et ces entreprises pourraient collaborer pour se soutenir et essayer d’aboutir à quelque chose ensemble.

Moustiers-Sainte-Marie. © Stauth & Queyrel.

Et puis, j’ai bien aimé ce que cela instaurait comme relation entre l’artiste et le chef d’entreprise. Qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre l’un et l’autre. La relation économique n’est pas évacuée complètement, elle peut arriver dans un second temps, après le temps de la résidence, parce qu’elle aurait amené l’entreprise à trouver un intérêt ou d’autres formes, d’autres économies, d’autres marchés, mais Voyons voir ne fait pas partie de ce « deal » post-résidence.

Quand on a commencé ces résidences en entreprise, je lisais les propos de Bernard Stiegler sur la question de la disparition des savoir-faire, des savoir-être, de la prolétarisation du travail… Et cette question du travail au sens large, pas du job ou de l’emploi, mais bien le fait de s’adonner à une activité qui transforme le monde, rejoignait pour moi la question du travail artistique. C’était aussi l’idée de remettre dans la tête des gens que l’artiste est un·e travailleur·euse comme les autres et que son travail est en interaction avec la « vraie vie », celle des habitants et des problématiques des territoires où il ou elle décide de travailler.

JB : Ce qui rejoint ton activité avec le réseau professionnel Provence Art contemporain (PAC), dont tu es coprésidente, dont l’enjeu est de fournir des outils précis pour ce travail-là et de les diffuser à l’échelle de la métropole. Est-ce que c’était l’enjeu du PAC dès l’origine ?

CG : Au début, le réseau Marseille expos a été conçu pour communiquer et valoriser les programmations de nos structures. Cela reste le cas aujourd’hui. On avait créé un petit document, celui que tu cherches quand tu débarques dans une région que tu ne connais pas et que tu veux voir ce qui existe en art contemporain. Après le Covid, le prix du papier étant devenu vraiment colossal, contrairement à nos subventions, donc on a pris collectivement la décision d’arrêter ces publications, sauf pendant le festival du Printemps de l’art contemporain (PAC) qui reste le temps fort du réseau.

Puis, avec l’augmentation du nombre de structures, l’ouverture du réseau au territoire, la mise en place des Schémas d’orientation pour les arts visuels (SODAVI), etc., et quand la DRAC a confié au réseau le portage de l’étude de nos métiers, on a commencé à organiser des rencontres professionnelles, des ateliers de réflexion, des rencontres avec d’autres territoires et d’autres secteurs. Aujourd’hui, à mon avis, mais on est assez d’accord avec Paul et Laure1 – qui sont les deux autres coprésidents –, c’est l’un des endroits fondamentaux du réseau PAC : le respect des bonnes pratiques, la réflexion sur les chartes de rémunération et l’accompagnement à la professionnalisation des artistes. Le réseau doit être l’endroit de la professionnalisation de notre secteur, là où on débat sur les chantiers importants du moment, comme la proposition de loi sur le revenu de remplacement pour les artistes-auteurs ou la création d’un syndicat des diffuseurs.

JB : Dans le fait que vous soyez trois à la présidence du PAC, est-ce qu’il y a un peu cette idée aussi qu’à la fois vous développez les outils avec le PAC et vous les transmettez sur le terrain via vos structures ?

Je pense à la résidence que Voyons voir organise chaque année à la ferme du Défend à Rousset, dédiée à quatre artistes jeunes diplômé·es et un·e commissaire d’exposition. Cette année, vous présentiez le travail en cours lors d’une étape du PAC.

CG : Le PAC, c’est un parcours à Marseille dans trois quartiers, un autre à Aix et autour de l’étang de Berre, enfin un parcours en bus dans le pays d’Aix – pour cette résidence, il y a chaque année une étape à Rousset. C’est une façon d’intégrer les communes et les métropoles dans le grand rendez-vous du festival. On essaye de faire bénéficier les artistes de la visibilité que le festival offre. Cette année, on a eu la chance que le CIPAC (Fédération des professionnels de l’art contemporain) soit dans le bus et ait pu rencontrer les artistes en résidence. Ces artistes, ce sont les jeunes diplômé·es de quatre écoles d’art (Toulon, Marseille, Aix et Avignon), avec une personne en résidence curatoriale. C’est pour cela qu’il y a tout un aspect de professionnalisation et de mise en réseau dans cette résidence. Ils vivent ensemble pendant sept semaines et ils font leur résidence dans un domaine familial, donc c’est un endroit où on vit aussi directement des questions intergénérationnelles. Ces questions, on les vit dans toutes nos résidences, où on perçoit parfois des décalages de visions du monde, j’espère que cela contribue à mélanger les points de vue et à plus de tolérance dans un sens comme dans l’autre. Quand on sort du monde de l’art, on se rend compte que des questions de misogynie ou d’homophobie sont encore très présentes dans nos sociétés.

Donc on accompagne aussi les artistes là-dessus, et à Rousset en particulier, parce que c’est souvent leur première résidence. D’ailleurs, c’est une résidence qui est coproduite par les écoles d’art.

JB : J’en profite pour faire le pont avec une question qui nous intéresse dans 02 : tu dis que les écoles d’art rémunèrent les jeunes artistes, tandis que Voyons voir rémunère la résidence curatoriale. Pour le coup, le ou la commissaire a aussi un enjeu de production de texte, sans que ce soit une commande qui émane directement et financièrement des artistes. Un peu comme dans une revue. On peut faire un pas de côté pour en parler puisque tu es également critique d’art : qu’est-ce que ça fait quand la personne qui écrit n’est pas rémunérée par la personne sur qui elle écrit ?

CG : Je pense que ça change tout. Dans mon cas, quand j’écrivais pour la revue Ventilo, donc dans une collaboration qui était désengagée financièrement, cela me permettait d’écrire que sur ce que j’avais envie. J’ai aussi été sollicitée pour écrire des textes rémunérés, soit pour des catalogues, soit par des artistes, soit par des galeristes qui voulaient un texte qui accompagne l’expo. Et là, ça m’est arrivé d’écrire pour des expos que je n’aurais pas choisies moi-même. Ce n’est pas le même exercice, je pense qu’on fait le job, mais ça s’arrête là.

Alors, la ou le commissaire, dans cette résidence curatoriale, elle est plutôt obligée d’écrire, c’est dans son contrat. Cela dit, elle fait partie du comité de sélection. Après, le processus de création des artistes est très accompagné par nous, par la commissaire, par tous les pros qui viennent toutes les semaines déjeuner sur notre invitation. C’est plutôt une résidence de recherche et de tâtonnement, ce qui implique des choses qui s’expérimentent physiquement et matériellement. Contrairement aux résidences en entreprise qui sont plus souvent des résidences de recherche et de production – parce que les entreprises y mettent quand même de la matière première, du temps, des savoir-faire, des échanges, un accompagnement sur l’utilisation des machines. Tout ce qu’on essaie de faire valoir. Et ça, dès les premiers échanges avec les chefs d’entreprise, si la première question c’est « qu’est-ce que j’ai à y gagner ? », on sent que ça va être mal engagé.

JB : Je rebondis sur la question « qu’est-ce que j’ai à y gagner ? » : de ton côté, de quoi est-ce que tu as le plus besoin pour faire avancer le travail, soit du côté de Voyons voir, soit du côté du PAC ?

CG : Plus que des subventions, ce dont on a besoin en ce moment, c’est qu’on nous laisse travailler, avec bienveillance et confiance, que les politiques continuent à comprendre ce qu’on fait ; c’est encore le cas en région Paca. Nous travaillons vraiment main dans la main avec les chargés de mission et les conseillers, nous avons besoin de stabilité et de rester dans une entente commune de ce que c’est qu’un projet artistique, ses finalités et comment on doit les accompagner. Et malheureusement, à l’échelle nationale, j’ai l’impression que c’est en train d’être très largement remis en question. Ce phénomène est lié à la porosité d’une société qui se referme sur elle-même. Je ne vois pas pourquoi l’art serait protégé d’un durcissement des mentalités et d’une société qui, idéologiquement, se resserre sur le conservatisme.

Pour Voyons voir, spécifiquement, nous avons toujours besoin de mises en relation avec le monde de l’entreprise. Le monde artistique est là et on se débrouille, mais on a toujours besoin de chefs d’entreprise qui aillent dire à d’autres chefs d’entreprise que c’est super d’accueillir un·e artiste et que c’est hyper intéressant.

- Laure Lamarre Flores, directrice du Centre d’arts plastiques Fernand-Léger à Port-de-Bouc et Paul-Emmanuel Odin, directeur de la Compagnie à Marseille.

Head image : Festival Watergame 2025, Aix-en-Provence 2025. © Nassimo Berthommé.

articles liés

Céline Poulin

par Clémence Agnez

Calla Henkel & Max Pitegoff

par Ingrid Luquet-Gad

Dena Yago

par Ingrid Luquet-Gad