Eva Barto

Indices de spéculation

Entrer dans une exposition d’Eva Barto, c’est pénétrer dans une zone incertaine peuplée de faux-amis, de chausse-trapes, d’objets utilitaires ou administratifs déplacés, répliqués ou accidentés, emplis d’une aura mystérieuse, parfois paranoïaque, de figures de faussaire, de flambeur, de tricheur. Il y fleure bon l’escroquerie et l’imposture. Le paradoxe et l’ambiguïté y sont savamment cultivés. Rien ici de spectaculaire ou de décoratif. À l’instauration d’une sphère de confort, Eva Barto privilégie un travail de mise à jour alimenté par le besoin d’explorer les mécanismes d’une exposition, tout en se dégageant de plus en plus de la nécessité de se prêter à un tel mode d’apparition. Elle brouille les horizons d’attente du spectateur et engage la possibilité d’un échec, de passer à côté de la proposition ou, au contraire, de se plonger pleinement dans la situation dont elle tisse, avec sérieux et décalage, le scénario ténu.

La typologie des formes produites par Eva Barto traduit un intérêt pour des objets à la présence et au statut indéfinis, comme pour un traitement brut de l’espace : cendriers ou mégots écrasés laissant planer une odeur de tabac froid, cimaises entaillées ou brûlées, duplicata de documents budgétaires ou juridiques, vitrines vides, t-shirts imbibés d’huile, tampons à encre, guichet plâtré, portants à vêtements, vélo répliqué et abandonné dans la rue, pièce de monnaie trafiquée… Autant d’objets familiers abîmés, dévalués ou transformés qui témoignent d’une activité fantôme, d’une négociation ou d’une transaction, et qui se retrouvent au cœur — à la manière d’indices à décrypter et parfois à exhumer (certains d’entre eux sont dissimulés entre deux cloisons, en possession du médiateur ou présentés à l’extérieur de la galerie) — d’une série d’agencements et d’une mise en réseau de significations. Dans cette enquête minutieuse où tout est affaire de détails, certains éléments peuvent potentiellement échapper au visiteur, d’autres, au contraire, étrangers à l’intervention de l’artiste, apparaître pour ce qu’ils ne sont pas. Ils fonctionnent comme des organismes autonomes jouant et réagissant avec l’environnement et la topographie de l’espace d’exposition tout en constituant une constellation, les différents points névralgiques d’un discours d’ensemble.

Cherchant à mettre à jour les racines d’un paradigme de l’indice dans les sciences humaines, l’historien italien Carlo Ginzburg évoque les chasses de nos ancêtres qui avaient appris à « reconstituer les formes et les déplacements de proies invisibles à partir d’empreintes laissées dans la boue, de branches cassées, d’excréments, de touffes de poils, de plumes arrachées, d’odeurs confinées[1] ». Il décèle dans le déchiffrement de ces traces qui relient l’homme à son environnement, l’hypothèse de l’apparition de la narration — « le chasseur aurait été le premier “à raconter une histoire” parce que lui seul était en mesure de lire une série d’événements cohérente dans les traces muettes (sinon imperceptibles) laissées par les proies[2] » — y voyant les prémices du lent processus historique menant à l’invention de l’écriture. À l’image des symptômes révélés par Freud ou des indices relevés par Sherlock Holmes, ces signes parfois imperceptibles permettent d’appréhender une réalité plus profonde. On retrouve chez Eva Barto cet amalgame de pistes, de fictions à tisser, de réalité sous-jacente qui, si l’on évacue progressivement l’image un peu envahissante de l’investigation policière, tend moins à rendre compte d’un « ça a été », qu’à proposer une zone de spéculation ou, pour reprendre une formule de l’artiste Victor Burgin, « une occasion d’interprétation plutôt que des objets de consommation ».

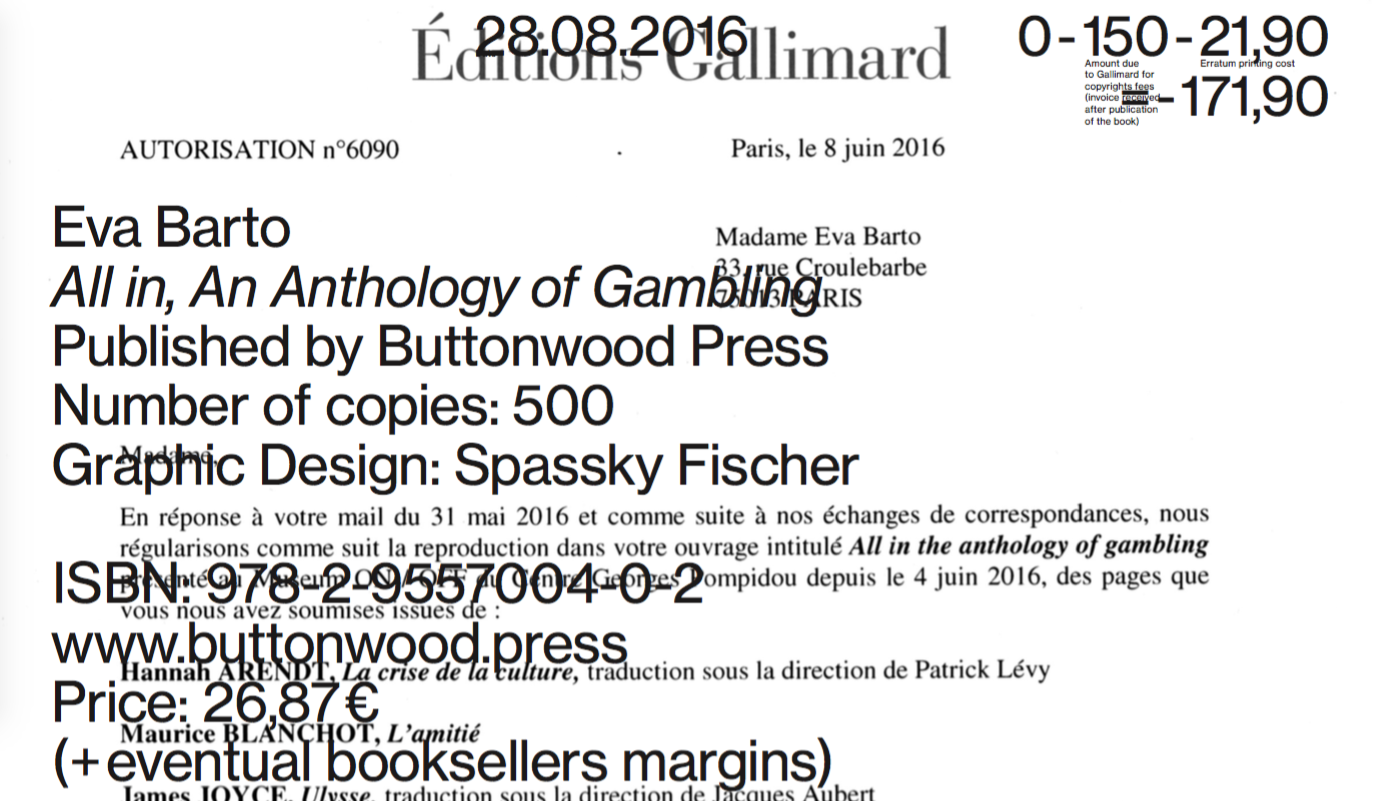

Spéculation n’est pas seulement à entendre ici en termes de fiction, mais avant tout du point de vue de l’économie, véritable sujet de prédilection d’Eva Barto. Dans une approche héritée de la critique institutionnelle, elle s’attèle à interroger et à pervertir les logiques de financement, de production et de circulation (échange, trafic, transit) qui régissent notre société tout comme le monde de l’art. En faisant référence à la bourse, à l’alchimie, au plagiat, au pari ou au collectionneur, elle ne cesse de mettre en scène l’appât du gain et la soif de possession. Mais la spéculation est un jeu à double tranchant, induisant la probabilité d’un échec, d’un revirement de situation. Elle reste une affaire de contingence. On ne s’étonnera pas dès lors que l’artiste joue au casino l’argent d’une bourse de mécénat en vue de produire une édition intitulée All in, an Anthology of Gambling, retraçant les sommes mises en jeu, ses gains et pertes.

Eva Barto, The Infinite Debt, 2016. Vue partielle de l’exposition, Level One, gb agency, Paris. Photo : Aurélien Mole

Ses récentes expositions se déploient à partir de personnages historiques possédés par le jeu ou le désir d’acquérir un savoir ultime, et de structures fictives ou opérantes imaginées pour l’occasion. « The Infinite Debt3 » à la galerie gb agency s’inspirait du chercheur d’or et hors-la-loi Cisiai Zyke qui, dans les années 1980, rejouait systématiquement ses gains jusqu’à se retrouver dans une situation d’endettement constant. On y découvrait également une société écran soudainement rendue visible, Trust (valeur cardinale du système capitaliste s’il en est), dont l’identité se superposait à celle de la galerie, dans une ambiance de boutique en liquidation évoquant une réalité de la vie économique des galeries parisiennes consistant à louer leur espace lors des Fashion Weeks.

Avec « :to set property on fire4 » à la Villa Arson, elle fait remonter à la surface l’histoire de Pierre-Joseph Arson, premier Consul de Nice qui dilapida sa fortune auprès du mathématicien Josef Hoëné-Wronski censé le mener au secret de l’absolu5. Sous ses airs de bourse désertée, l’exposition donne lieu à une réflexion sur le financement et la place du financeur, l’artiste jouant notamment la transparence en mettant par exemple en ligne l’ensemble des dépenses associées au projet. Elle plante dans les jardins de la Villa Arson un platane, clin d’œil à celui sous lequel fut signé l’accord de Buttonwood (platane en anglais) à l’origine de la création de la bourse de Wall Street, et y fait incruster 25 poinçons métalliques comportant les initiales des différents signataires de l’accord ainsi que celles de la Villa Arson en tant qu’investisseur6. Cet épisode fondateur dans l’histoire économique moderne donne également son nom à la maison d’édition Buttonwood press créée pour l’occasion, dont la première parution, L’Histoire de grands fourbes et du coupable absolu revient, à travers un cut-up de sources littéraires, sur la relation purement économique qui liait Arson et Hoëné-Wronski. Le ticket d’entrée sert de marque-page et la jaquette du livre fait office de plan de salle, ses précisions permettant de prendre pleinement la mesure des interactions entre les différentes œuvres de l’exposition et de la place qu’y tient le langage en tant que catalyseur venant transposer la nature et le sens de l’œuvre. Le rôle donné au médiateur est également bien particulier : s’approchant du visiteur, un sac en plastique à la main, il lui propose d’acquérir l’édition pour un euro symbolique, sa fonction de passeur entre l’artiste et le public se transformant en celle d’un négociant ou d’un dealer en cours de transaction7.

Dans « :to set property on fire », les choses circulent ainsi entre exposition et édition, intérieur et extérieur, réalité et fiction, entre le spectateur et l’ensemble des données à disposition. Quant à l’omniprésence de références au feu – le phénix étant l’emblème d’Arson – elle renvoie à celui auquel les flambeurs se brûlent les ailes mais aussi à celui par lequel un système peut finir par s’embraser. Il n’est pas anodin à ce titre que l’artiste ait reproduit sur un t-shirt posé dans un coin de l’exposition le célèbre Los Angeles County Museum on Fire d’Ed Ruscha.

Eva Barto, :to set property on fire, 2016.

Entrée de l’exposition, Villa Arson, Nice. Photo : François Fernandez.

1 Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, n°6, Paris, Gallimard, 1980, p. 11.

2 Ibid., p. 12.

3 « The Infinite Debt », gb agency, Paris, du 4 Février au 19 Mars 2016.

4 « :to set property on fire », Villa Arson, Nice, du 5 juin au 29 août 2016, commissariat : Eric Mangion.

5 Pierre-Joseph Arson aurait inspiré à Balzac le personnage de Balthazar Claës qui mène, dans La Recherche de l’absolu (1834), sa famille à la ruine pour assouvir sa passion dévorante pour l’alchimie.

6 Si l’arbre est amené à être présenté dans un autre contexte d’exposition, un poinçon sera ajouté pour mentionner le nouvel investisseur.

7 L’édition est censée être le premier point de contact avec le spectateur pour le médiateur qui doit cependant être en mesure, dans un second temps, d’éclairer chacune des œuvres de l’exposition. Il porte également sur lui L’Arnaqueur, un lanceur en bois pour jouer à pile ou face avec deux pièces sur lequel il inscrit chaque vente du livre.

- Publié dans le numéro : 79

- Partage : ,

- Du même auteur : Nora Turato, Julien Creuzet, Ismaïl Bahri, Flora Moscovici, Wilfrid Almendra, Pavillon Sauvage,

articles liés

Iván Argote

par Patrice Joly

Laurent Proux

par Guillaume Lasserre

Diego Bianchi

par Vanessa Morisset