Corentin Canesson

Ça ressemble à une set list : 1. What a night to be Born 2. Ultra Slave 3. Then Love takes us to faraway places. Des titres de toiles qui sonnent comme une succession de morceaux de rock alternatif ou de post-punk. Les tableaux qu’ils désignent[1] – des grands formats partagés entre aplats de couleur abstraits et compositions figuratives – ont ceci de commun avec ces genres musicaux qu’ils pratiquent la référence et s’inscrivent dans une histoire qui s’écrit toujours avec le préfixe « re ». Comme lors de certains concerts, vous avez l’impression de connaître l’air mais vous ne sauriez précisément l’identifier. Est-ce la reprise d’un standard des années 1960 ? Ou bien le spectre d’un groupe de cette époque qui continue de hanter de nouvelles productions ? Ces choses que l’on dit du rock et de ses sous-genres, on les a dites de la peinture de Corentin Canesson, à l’occasion notamment de ses deux premières expositions monographiques à Passerelle (2015)[2] et au Crédac (2017)[3]. Quelques années plus tard, il est intéressant de voir comment, au sein de ce répertoire abstrait et figuratif sans cesse rejoué, le peintre a développé un ensemble de motifs et de signes qui, souvent empruntés, constituent néanmoins sa marque. L’oiseau – échassier au long bec et au cou tordu – est resté, tout comme les scènes érotiques et les figures de peintres nus installés devant leur chevalet. Les bribes de textes aussi, tracées en lettres capitales cernées de noir, extraites de chansons ou de poèmes. Ces motifs, Corentin Canesson les développe en fonction de l’économie du moment, souvent celle de l’exposition à venir. Le budget déterminera le nombre et le format des toiles qui fixeront à leur tour l’échelle du motif. Certains exhibent d’ailleurs leur soumission au contexte, comme les échassiers qui se contorsionnent pour rentrer dans le cadre. S’il existe un certain nombre d’oiseaux, de peintres etc., il est pour autant difficile de parler de « séries » car Corentin Canesson ne les peint pas nécessairement les uns à la suite des autres et ne cherche pas toujours à les accrocher côte à côte. Au contraire, ses derniers accrochages au DOC[4] et à la Fondation d’entreprise Ricard ne semblaient pas chercher à épuiser le motif (comme Josh Smith et ses suites de poissons) mais à préserver souterrainement son retour, comme on travaille dans les interstices des refrains. Au DOC, sur deux rangées de dix tableaux, Corentin Canesson avait composé une séquence faisant alterner des toiles abstraites – certaines expressionnistes, d’autres balayées de haut en bas par des formes oblongues – avec des scènes d’atelier. En parcourant la rangée de tableaux du regard, on pouvait avoir l’impression que les contours des personnages d’une toile se défaisaient dans l’abstraction voisine, comme si, entretemps, leurs lignes s’étaient floutées, reprenant une forme identifiable quelques toiles plus loin. L’accrochage ménageait un équilibre dans la saturation, avec au milieu des refrains, des larsens de couleurs. Et l’on pouvait y voir au mur une projection du fatras de l’atelier de l’artiste situé quelques étages plus haut, où quotidiennement chaque façon de peindre semble avoir besoin de l’autre pour tenir physiquement et conceptuellement.

Pesanteur des acryliques

Corentin Canesson dit qu’au cours de ces dernières années de travail à l’atelier, sa figuration s’est faite « plus lourde ». Le dessin des figures – pré-construit – a gagné en précision et, dans une sorte de glissement permissif, le peintre a laissé davantage place à la chair – couleur et représentation –, aux personnages et à l’effet pâteux, voire « croutesque » de l’accumulation de couches picturales. En même temps que la peinture gagnait en lourdeur, le terme « Bottom » (fond) est devenu un emblème passager de l’artiste qui l’a décliné sur ses cartons d’invitation de l’exposition éponyme à la galerie Nathalie Obadia[5] et inscrit en lettres majuscules dans une série de toiles. Au-delà de la référence à l’album « Rock Bottom » de Robert Wyatt, c’est comme si la toile disait son propre appesantissement, comme si elle était mue par le bas – du corps ou de l’histoire. La série Les couilles d’Adam semble insinuer la même chose.

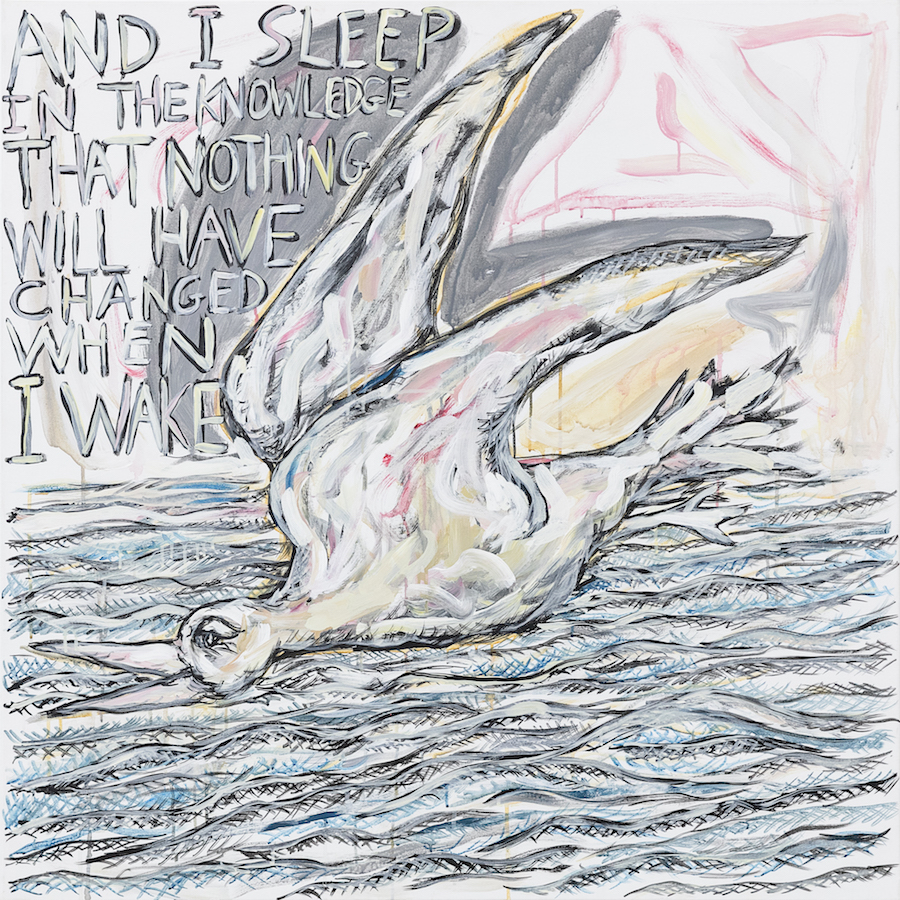

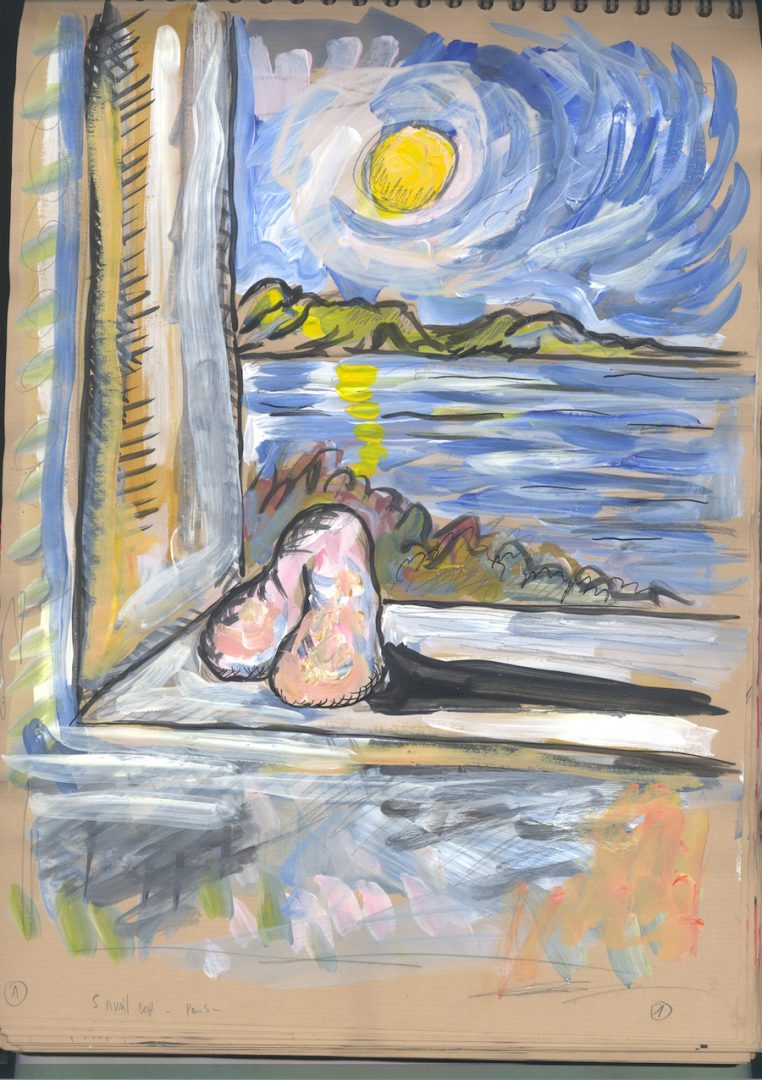

Le motif décliné en douze versions sur papier est une paire de testicules tombants, avatar d’une masculinité molle traversant les âges de la peinture. Une paire est portraiturée au pied d’une fenêtre ouverte sur un paysage dans la tradition de la Renaissance ; une autre se gonfle d’un souffle post-surréaliste. Elles intègrent, auprès d’un bouquet de fleur, le statut de nature morte ; elles sont dérisoires et empesées, comme les styles qu’elles empruntent tour à tour. Si la peinture de Corentin Canesson s’est faite si lourde, c’est probablement qu’elle a gagné en faculté d’absorption ; de styles inévitablement, tant il poursuit les gestes et la gamme chromatique à l’œuvre dans la peinture de Bram Van Velde ou de Philip Guston (parmi tant d’autres), mais également d’influences exogènes au médium. Ainsi incorpore-t-il à ses toiles les anthems de chansons post-punk ou, plus récemment, des fragments issus de la poésie de René Ricard. Les bribes de textes peintes en majuscules voient leurs contours se dédoubler, leurs intérieurs se tisser d’un mélange de couleurs. Ces toiles sont probablement les plus « vitalistes » – au sens où l’entend Isabelle Graw –, car chargées de l’écriture de leur créateur, elles trahissent sa présence, une croyance à laquelle la théoricienne attribue le succès infaillible du médium[6]. Paradoxalement, là où les coups de pinceau devraient indéniablement faire signe vers la présence du peintre, les voix, les styles que celui-ci emprunte contribuent à mieux déformer ses propres contours. La persona derrière la toile est multiple et revendiquée, notamment lorsque Corentin Canesson invite son ami Damien Le Dévédec à dessiner ce qu’il peindra ensuite.

Hédonie dépressive

Au début du mois de septembre, Corentin Canesson a exposé à la Fondation d’entreprise Ricard une série de cinq toiles de grand format au milieu de laquelle trônait une réinterprétation orgiaque de la Nef des fous de Bosch toute en figures chair. Tandis qu’un soleil Van Goghien rougeoyant se couche sur une eau traitée en touches de couleurs minutieuses, l’embarcation s’amuse, chante et baise. Et personne ne semble remarquer qu’un homme se noie. Corentin Canesson pousse ici le curseur de la compression stylistique et historique à un autre niveau, traitant le classique de la peinture médiévale dans un style impressionniste imbibé des roses et verts de Maria Lassnig. Une « peinture bigarrée de tout ce qui a jamais été crû[7] » – c’est la définition que Gilles Deleuze et Félix Guattari donnent du capitalisme et dont découle selon Mark Fisher une forme « d’hédonie dépressive[8] » générationnelle face à l’implacable fin de l’histoire que sa logique économique et idéologique a imposé. Au-delà du lien facile qui peut s’établir entre la fin de l’histoire globale et celle d’un médium prises dans un mécanisme de réapparition et d’aplatissement, cette affection propre à une époque en « incapacité de faire tout autre chose que de rechercher du plaisir9 », mue par l’impression perpétuelle que « quelque chose manque10 » se dégage de la pratique de Corentin Canesson. Le peintre affirme que la recherche de plaisir est un moteur pour peindre et repeindre des toiles dont il dit rire à l’atelier, tout en donnant une place à une forme de mélancolie, celle du rock ou de la poésie de René Ricard. « I just want you to stay » peut-on lire sous un motif en passe de disparaître derrière une couche de peinture blanche. Dans une petite acrylique sur papier, Le modèle et son peintre (2018), sentiment de fin de partie et plaisir de peindre se marient dans le sourire béat et inquiétant de l’artiste qui, devant sa toile béante, semble jouir de sa posture stéréotypée. Comme Kurt Cobain, « premier émoi artistique » de Corentin Canesson et dont il a peint le portrait à la Tôlerie[9] début 2019, l’artiste a conscience que « le moindre de ses gestes [est] un cliché écrit à l’avance, que même une telle prise de conscience relèv[e] du cliché12 ». Au lieu de le désarmer, ce constat semble l’animer. Il choisit de se laisser éternellement hanter et de s’amuser à hanter ses prédécesseurs. Sur le tableau, Kurt Cobain porte le tee-shirt du groupe de rock de Corentin Canesson. Lui et ses amis l’ont baptisé The night he came home.

[1] Toiles présentées à la Fondation d’entreprise Ricard dans le cadre de l’exposition collective « Le Fil d’Alerte », 21e prix de la Fondation Ricard, 10 septembre – 26 octobre 2019.

[2] « Samson et Dalila », Passerelle, centre d’art contemporain de Brest, 7 février – 2 mai 2015.

[3] « Retrospective my eye », Crédac, centre d’art contemporain d’Ivry, 20 janvier – 2 avril 2017.

[4] « DOC Printemps 2019 », DOC, 7-12 mai 2019.

[5] « BOTTOM », galerie Nathalie Obadia, Paris, 12 janvier – 24 février 2018.

[6] Isabelle Graw, The Love of Painting, Genealogy of a Success Medium, Berlin, Sternberg Press, 2018, p. 20.

[7] Gilles Deleuze, Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1972-1973, p. 319.

[8] Mark Fisher, Le réalisme capitaliste, Genève, Paris, Entremonde, 2018 pour la traduction française, p. 29.

Image en une : Corentin Canesson, DOC Printemps 2019, avec Juliette Roche, DOC, Paris. Photo : Paul Nicoué.

- Publié dans le numéro : 92

- Partage : ,

- Du même auteur : Merlin Carpenter - "What’s so elastic about you ?", Jacqueline de Jong, Celia Hempton, Madison Bycroft, Charles Atlas,

articles liés

Iván Argote

par Patrice Joly

Laurent Proux

par Guillaume Lasserre

Diego Bianchi

par Vanessa Morisset