Mimosa Echard

Si l’on admet que les temps modernes ont dépouillé les objets de leur aura pour n’en conserver qu’une version matérialiste et désenchantée, la jeune artiste Mimosa Échard, dans un jeu entre le manufacturé et le sauvage, la forme et l’informe, le girly et le crade, accueille au contraire les substances avec bienveillance et leur offre un supplément d’existence dans des œuvres qui soulignent l’intériorité des corps.

Tu pratiques un art où cohabitent l’organique et l’artificiel, un art qui peut parfois évoquer la forme d’une production post-apocalyptique d’un clan de la série des Mad Max. Qu’est-ce que le confinement a suscité en toi ? A-t-il influencé tes œuvres ?

Je ne sais pas exactement comment le confinement à directement pu influencer ma production, j’ai l’impression qu’il me faut un peu de temps et de distance pour comprendre. J’ai continué des pièces que j’avais commencées pour une exposition à Milan, à la galerie Martina Simeti, et c’est vrai qu’elles ont résonné différemment avec la pandémie et le rapport au corps et à la biologie. J’ai travaillé avec ma mère qui est restée chez moi. Elle est devenue un peu mon assistante et m’a aidée sur toutes les pièces et projets en cours, c’est certain que ça n’aurait pas existé de cette manière si nous n’avions pas été confinées ensemble. Au bout d’un mois, mon amie Anne Bourse m’a rejointe et nous avons eu l’idée de faire des éditions haute couture de pyjama, avec des impressions sur soie de nos motifs. Je suis rentrée dans une phase très emo1 où j’écoute de la trap2 triste et où je fais des céramiques de cœur brisé ! Il y a eu des moments très off aussi…

Quelle part les évènements vécus, l’autobiographie, prennent-ils dans ton travail ?

D’une part, je reviens toujours à mon village cévenol, où j’ai grandi jusqu’à mon adolescence. C’est comme une matrice, comme une spirale, j’y reviens toujours. Je rêve de cet endroit absolument toutes les nuits, tout prend place là-bas, les pièce que je fais, l’amour, les angoisses. Je filme, je prends des photos, je collecte des matériaux dans le monde végétal mais aussi dans les maisons, des objets qui appartiennent à une certaine culture psychédélique propre aux années soixante-dix et à une certaine idéologie hippie qui était à l’origine de la construction du village. Je demande aux personnes de ma famille et aux amis qui vivent encore là-bas de collecter des matériaux issus des jardins et de la forêt et je les incorpore dans mes compositions — ce sont des insectes, des algues, des plantes médicinales, des toiles d’araignée, etc. Je me sens très chanceuse d’avoir tous ces matériaux collectés pour moi. De plus, j’utilise beaucoup d’objets personnels : bijoux, vêtements, sex-toys, photos, cheveux qui sont aussi le même type d’objets qu’utilisent les personnes qui m’entourent.

Serais-tu d’accord pour dire que tu œuvres à la réconciliation dans un monde blessé ?

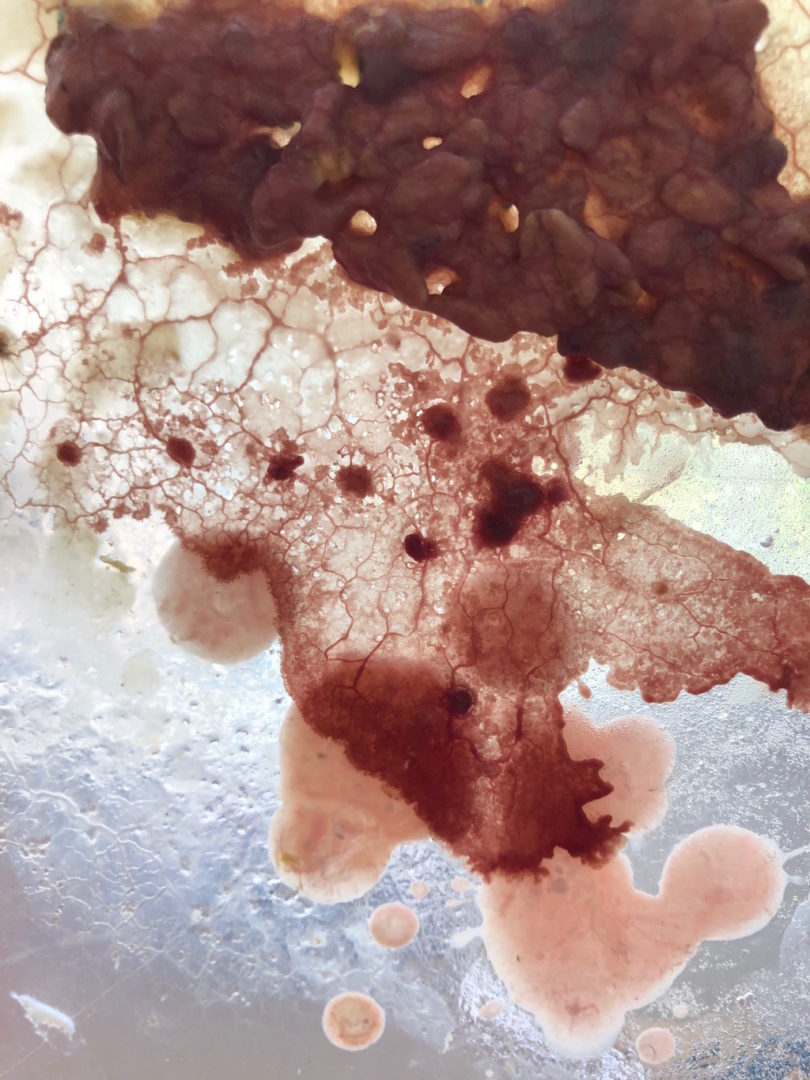

Je crois que je pense à cette idée de réconciliation quand je compose. Par exemple, mes dernières peintures sont composées comme je ferais un lit : je borde, je mets tous les éléments à l’abri, bien confortablement dans des couches de tissu avant de répandre le liquide qui va lier tous les éléments de manière incontrôlable, les faire vriller un peu, déteindre, rouiller, changer de couleur, fondre, etc. La manière dont ils vont entrer en relation entre eux, ça n’est pas mon affaire, je m’assure juste qu’ils soient bien confortables.

Lors d’un entretien que j’ai co-réalisé avec Philippe Descola pour le magazine Mouvement, celui-ci confiait que les mondes d’un physicien nucléaire et d’un chasseur Achuar3 ne sont pas les mêmes. Non pas parce qu’il y aurait d’un côté une approximation plus grande, mais parce que leurs outils de détection ne sont pas les mêmes. L’un va détecter des bosons, l’autre des esprits. Pour Descola, il ne s’agit pas d’une représentation mais bien de ce qu’ils ont vu, de ce qu’ils n’ont pas vu, de ce qu’ils ont entendu. Penses-tu que l’artiste possède des outils de détection que les individus ordinaires n’ont pas ?

Je ne crois pas essayer de détecter quoi que ce soit quand je travaille. Mon travail n’est pas un commentaire sur le monde actuel ou sur l’écologie. Je crois que la société permet aux artistes de « s’engouffrer dans la forêt » et de chercher des choses, c’est un privilège assez particulier, mais des milliers d’individus qui ne sont pas artistes détectent des choses en permanence.

Dans un remarquable texte pour la revue Klima, Romain Noël écrit que tu confectionnes des philtres d’amour, c’est-à-dire une mixture relationnelle avec des pâtes, des résines, des cires et des colles qui lient des ingrédients comme les plantes, les graines, les ovules, les gélules, les éponges démaquillantes, les perles, les images, etc. Es-tu d’accord avec une telle affirmation ?

J’aime bien cette idée de philtre d’amour. C’est assez littéraire, je pense notamment à Tristan et Yseult, et ça pourrait être le titre d’un produit cosmétique cheap. Je crois que Romain Noël a bien compris ça dans mon travail : l’idée pop de circulation des idées et des objets, mais il y a aussi de la violence dans l’idée de philtre d’amour, celle de forcer le sentiment amoureux.

Tu as beaucoup utilisé des noyaux des fruits dans tes œuvres, est-ce parce qu’ils sont potentiellement immortels en étant à nouveau source de vie ?

Les noyaux sont des déchets qui sont effectivement potentiellement féconds. Ils sont crachés du corps, contiennent de la salive de l’individu qui les crache, c’est assez sale et ils ont des liens avec la croissance et la fécondation qui me plaisent. J’ai toujours été fascinée par les noyaux de cerises, spécialement. J’ai appris récemment que leur digestion peut être fatale car ils contiennent de l’arsenic.

Quels rôles jouent les végétaux dans ton travail ?

Je me suis toujours intéressée à la botanique. J’ai récemment travaillé avec le biologiste Pierre-Henri Gouyon, spécialisé en sciences de l’évolution et plus particulièrement en génétique, en botanique, et en écologie. Pierre-Henri s’est notamment beaucoup intéressé à la sexualité des plantes et nous nous sommes retrouvé à cet endroit. Pour moi, les plantes c’est du sexe, des histoires de croissance et de reproduction. Je choisis également les plantes pour leur effet sur le corps humain, j’aime aussi cette relation entre la sève et le sang, la médecine médiévale est très inspirante dans cette relation plante /organe.

On a l’impression que tes œuvres, comme des peaux, des vêtements, des tissus ont des changements de densité qui leur permettent d’assumer des configurations différentes, qu’elles sont fluides et ressemblent à des flux vivants, que penses-tu de cette idée ?

Oui, les pièces sont tout le temps en train de se continuer et de se mélanger. Si les choses ne sont pas sorties de mon atelier, elles peuvent être transformées, coupées, rattachées à d’autre pièces, mélangées à des liquides, etc. C’est toujours par cette fluidité assez violente ou sauvage que me vient le désir de faire de nouvelles pièces, par la transformation. Au moment de les montrer dans une exposition, les pièces se figent, mais je préfère imaginer qu’on ressent encore cette énergie.

Tu participes à une aventure collective nommée Turpentine et tu as créé de nombreuses œuvres en commun, quelle place tient le collectif dans ta vie ?

Jean-Luc Blanc, Jonathan Martin et moi avons créé Turpentine à Los Angeles, dans un copy shop, la nuit. C’était pendant le montage d’une exposition. Personne ne conduisait, on était toujours ensemble à pied, on faisait des blagues et on inventait des intrigues et des chansons en marchant. Cela nous a conduit à publier plusieurs numéros d’un magazine et à réaliser des expositions. Jean-Luc Blanc était mon professeur à l’EnsAD et il est devenu mon meilleur ami. Je ne pense pas forcement au collectif mais à l’amitié, faire des choses ensemble est une prolongation de ce sentiment.

1 L’emo(également appelé emocore) est un style musical proche de la musique punk caractérisé par des paroles expressives, éminemment politiques et axées sur la catharsis.

2 La trap est un courant musical issu du Dirty South qui est un sous-genre de hip-hop américain apparu dans le Sud des États-Unis.

3 À la fin des années 1970, l’anthropologue Philippe Descola est allé à la rencontre d’un peuple amérindien peu connu à l’époque : les Achuar.

Toutes les images : Courtesy Mimosa Echard.

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre