Julie Béna

Miles

Villa Arson, Nice, 12.06.2021-02.01.2022

Mettre un terme à la discrimination des femmes dans le milieu artistique ? Indispensable, et même crucial. Mais encore trop peu d’œuvres visant à déconstruire l’arrogance masculine atteignent leur cible, ou alors par le biais d’un militantisme tellement démonstratif qu’il en élude toute dimension sensible. Prolongée jusqu’au 2 janvier 2022, l’exposition de Julie Béna à la Villa Arson fait figure d’exception. En raillant l’appropriation phallocrate du corps féminin et de sa sexualité, l’artiste tape dans le mille.

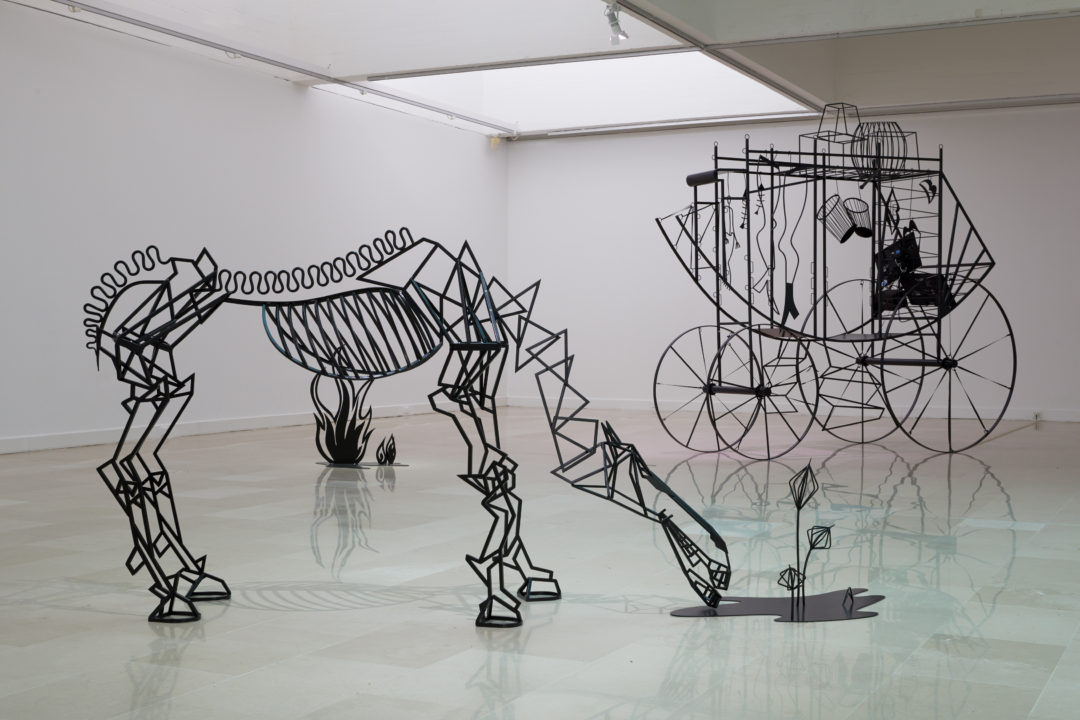

Rétive à être enfermée dans un seul médium, Julie Béna se met à nouveau en scène dans une exposition au féminisme acerbe, où s’agrègent sculptures, typographie, installation vidéo et performance filmée. Intitulée Miles – comme pour évoquer la distance qui sépare encore la libido masculine de la condition féminine, si longue que le temps s’est désagrégé -, elle regroupe la trilogie de films Lettres de Prague et quatre structures en acier noir intitulées Les Aspirants. Effilées et anguleuses, ces sculptures renvoient aussi bien au graphisme vectoriel et au monde de l’enfance qu’aux westerns de série B. On distingue une carcasse de carriole, deux squelettes de chevaux, un palmier famélique et des flammes acérées jaillissant de flaques de pétrole (à moins qu’il ne s’agisse de nénuphars ?). Selon l’angle depuis lequel on les observe, elles apparaissent tantôt plates, tantôt tridimensionnelles. Les lignes de fuite sont perturbées, les perspectives tronquées. Sculptures et écrans sont placés en miroir les uns des autres, tout en restant dissociés : les vidéos s’enchaînent l’une après l’autre, révélant à chaque chapitre une nouvelle strate d’interprétation possible.

Rire jaune

L’engagement féministe n’est pas ici destiné à faire tapisserie, mais à frapper un bon coup dans la fourmilière. En détournant les codes du standup, sous l’influence des performances d’Andrea Fraser, Julie Béna s’est fabriquée un nouvel alter ego au rictus figé, comme étranglé dans les rets de son ironie glaciale. Clown meurtri dont les blagues ne chercheraient même plus à faire mouche, le personnage incarné par l’artiste s’adresse à la caméra depuis les coulisses d’un théâtre où s’entassent des vestiges de décors. Dans le premier volet, Béna endosse l’identité du théoricien Jindrich Chalupecky, équivalent du Goncourt des artistes tchèques et pas franchement un champion de la gaudriole. Affublée de lunettes démesurées et d’un costard étriqué, elle se montre sous un jour vieillissant et grimaçant, s’élevant contre une certaine représentation misogyne du corps de la femme et de ses organes sexuels. Elle prend ici pour cible un célèbre artiste tchèque ayant exposé un phallus géant et des agrandissements photographiques de vagins, nubiles et immaculés, dans une galerie de Prague courue de la jet set. Ecœurée par cette dépossession de la sexualité féminine et par l’hypocrisie qui sous-tend un discours éminemment phallocrate derrière ses prétentions pro-féministes, Julie Béna – du moins, son doppelgänger – décide d’appeler une chatte, une chatte.

Inséré dans le coffre de la calèche souffreteuse, celle d’un monde en déclin qui impose encore des frontières de genres ou d’origines, un moniteur dévoile une animation (Welcome to Dicks Wings & Grill, 2020) où la typographie du mot « Dicks » se balade dans des paysages de slogans publicitaires, typiquement américains. Les bites sont partout, nichées jusque dans ce décor de Far West aux allures de cartoon raplapla. Difficile au départ d’établir un lien entre ces sculptures et le contenu des vidéos, si ce n’est celui des entités symboliques qu’elles véhiculent. Traditionnellement associé au mythe viril de la conquête de l’Ouest et à l’impérialisme américain, le convoi de western est ici ridiculisé et renvoyé à l’impuissance et au délitement, tandis que la figure de l’humoriste, longtemps spoliée par les hommes, est détournée à des fins d’activisme.

Récit intime

Mais cet ensemble de motifs polysémiques est avant tout indissociable d’un récit intime et familial qui se dévoile dans la troisième partie : enfant de la balle à la sexualité précoce, Julie Béna a passé son enfance et son adolescence sur les planches, dans le théâtre itinérant (Les Tréteaux de France) administré par sa mère. Le soliloque en plan séquence qui accompagne ces beckettiens Aspirants (mais à quoi donc peuvent-ils aspirer ?) apparaît avant tout comme un triple défi : régler son compte au fumeux récit de l’émancipation féminine vue par les hommes, faire le bilan de sa propre vie de femme artiste à l’approche de la quarantaine et revisiter le décor de son enfance, légué à la génération qui vient – celle de sa fille, dans un dernier plan où afflue l’émotion. Un récit entrecoupé de chansons, ouvert aux ellipses, dans lequel les masques tombent et l’Amour se fait jour. Un rôle en cache un autre, l’identité de la performeuse-comédienne se fissure pour laisser entrevoir sa fibre maternelle.

Comme toujours chez Béna, la forme est porteuse d’une allégorie qui retourne la forme contre elle-même. La séduction est un jeu de dupes : qu’elle s’attribue le rôle d’une magicienne de cabaret, de l’insaisissable Pantopon Rose piquée à W.S. Burroughs, d’une bouffonne en 3D ou d’une comédienne de standup au bout du rouleau, c’est toujours pour échapper à une identité pré-assignée. Se démultiplier, c’est pointer du doigt les stratégies de pouvoir et d’hégémonie qui président à l’histoire des formes et, par conséquent, à ce qui nous tient lieu d’identité. Mâles en mal de domination, numérotez vos abattis !

Toutes les images : Julie Béna, vue de l’exposition « Miles », Villa Arson, Nice, 2021. Crédits : Jean-Christophe Lett. Courtesy Julie Béna

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre