Diego Bianchi

Soft Realism, galerie Jocelyn Wolff, Paris, 13.03-20.04.2019

Pour sa dernière exposition chez Jocelyn Wolf, l’Argentin Diego Bianchi lance son propre isme. Malléable et arbitraire, le « réalisme soft » se prête à la fois aux interprétations historiques, aux projections conceptuelles et aux fantaisies du spectateur. Dans ce jeu d’autorités avec lesquelles il jongle aisément comme s’il s’agissait d’une matière formelle, Bianchi arrive à produire des sculptures qui prennent un malin plaisir à rester dans l’ambigüité. Le soft realism est ainsi un point de départ à partir duquel penser la relation entre les formes et le corps qui se montre instrumentalisé par ces dernières en même temps qu’émancipé.

Soft Frame

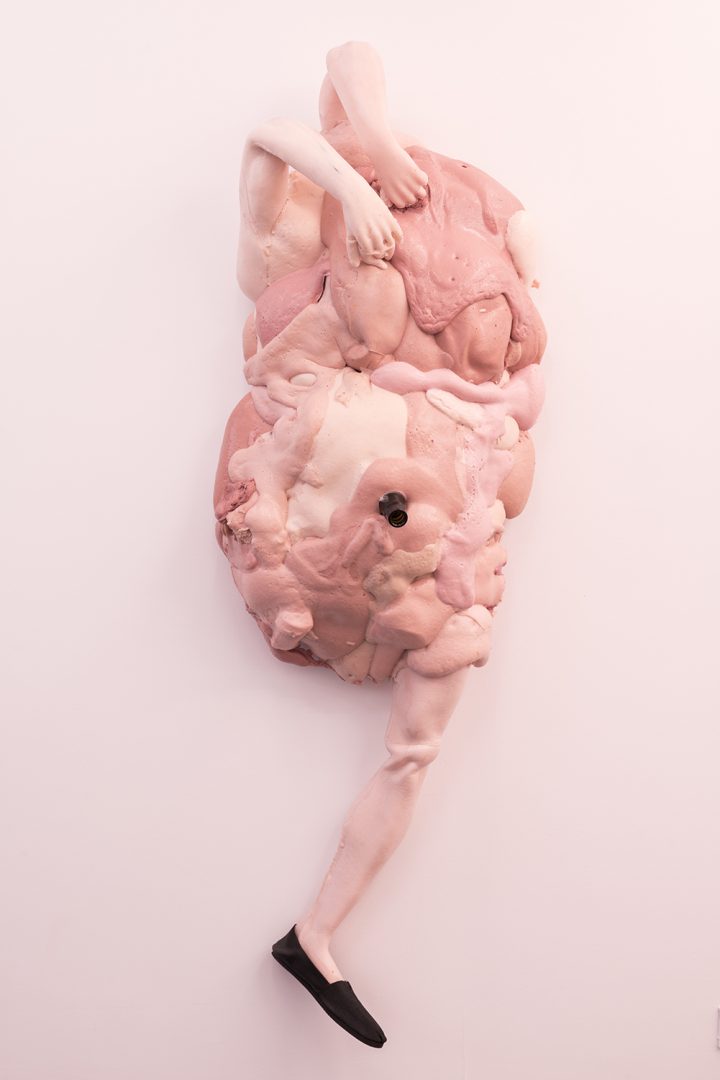

Pour ce qui est du soft, il ne serait pas difficile de faire des correspondances entre les sculptures de Diego Bianchi et les expériences des années 60 qui ont contesté l’idée de sculpture monolithique, dépurée et scrupuleuse, en usant de matériaux souples, parfois trouvés, soumis aux changements physiques comme la chaleur, la gravité, et l’accident, mais aussi sociaux, comme leur obsolescence programmée. Transformées en tradition, les soft sculptures et les commodity sculptures ont adopté de nouvelles formulations, notamment celles qui rendent compte des effets encore plus intrusifs du capitalisme tardif, comme la réification du corps ou la spéculation économique autour des émotions. Au niveau matériel, le soft s’exprime dans l’utilisation par Diego Bianchi de la mousse polyuréthane dans plusieurs de ses sculptures anthropomorphiques. Ce matériau polyvalent prend son expansion de façon désordonnée en quelques secondes seulement, et sèche tout aussi rapidement, ne laissant pas de place à une quelconque planification. Dans l’une de ses séries de sculptures, cette mousse rose est figée délibérément sous une forme rectangulaire qui fonctionne à la fois comme support et contenu. Le bloc laisse entrevoir des bouts de corps qui jouent ou luttent contre la norme établie par ses angles délibérément droits. Dans un autre ensemble d’œuvres, des cadres de chaises cassés servent de support à des objets en suspens et produisent un antagonisme similaire : langues, oreilles et formes courbes de latex contredisent la structure en bois.

Les expérimentations de Bianchi autour de l’idée du cadre peuvent sembler relever du terrain de jeu des peintres. L’obsession pour la portée du cadre avait été celle du groupe Madi. Né en 1946 à La Plata, en Argentine, ce collectif cherchait à neutraliser les différences entre sculpture et peinture à partir de la proposition d’un cadre découpé, irrégulier et animé de formes. Vu sous l’angle du matérialisme dialectique, le cadre découpé était considéré comme l’unique invention consciente, permettant de s’affranchir des limites picturales pour entrer dans une étape supérieure de l’histoire de l’art. Avec ses blocs animés et ses conteneurs en bois courbe, Bianchi récupère le potentiel ludique des géométriques qu’ont été les Madi, mais, au lieu de rester autonomes, « sans sujet » et dépourvus de toute subjectivité, ils se chargent d’objets du quotidien au fort pouvoir évocateur, suffisamment explicites pour qu’on imagine sinon un rapport sexuel du moins un rapport de pouvoir entre eux et le cadre qui les soutient. Des signes d’une lutte entre contrôle et désir (sangles tendues, talons et chaussures, collants ou nichons faits de goutte à goutte en latex) font s’écrouler l’idée du cadre comme détermination. Des gestes de mains qui veulent s’arracher la peau, comme dans Alpargata, ou encore la position entre incertitude et ennui de Waiting Me, donnent l’indice d’un rapport non résolu entre limites stables et souplesse d’un matériau qui adopte de par ses propriétés chimiques des formes urgentes.

Réalisme Autonome

Pour ce qui est du réalisme, Bianchi continue d’explorer la manière dont les matériaux de rebut peuvent être recontextualisés par l’exposition à un moment donné. Cette relation commence au début des années 2000, à Buenos Aires, lorsque les déchets changent de nature et acquièrent une valeur marchande non négligeable. La dévaluation économique fait alors monter dramatiquement le prix du papier, ce qui provoque la prolifération de l’activité de cartonero : des familles entières circulent avec des carrioles pour collecter cartons et autres dérivés du papier, à des fins de recyclage. L’activité révèle de fait le modèle de travailleur que le système économique exige : un individu laissé à son propre sort, isolé et précarisé, euphémisé en sujet motivé et indépendant. Le métier d’artiste résonne avec le modèle du débrouillard. Le sculpteur, au lieu de modeler à partir de zéro dans un acte tout-puissant, peut aussi récolter, assembler, éditer. Les dérives urbaines de Bianchi, qu’il partageait au départ avec l’artiste Leo Estol, produisaient des installations hypersaturées où le spectateur s’intégrait aux ruines. La synchronisation de ces expositions avec d’autres expressions de l’époque qui privilégiaient la juxtaposition, la volonté archiviste et la force expansive des objets, amène certains critiques à regarder l’œuvre de Bianchi comme une copie de celle de Thomas Hirschhorn, comme s’il n’y avait pas de différences entre les modes de production de la Suisse et ceux de l’Argentine, et comme si tout pouvait se confondre avec un « art de réseau » de faible théorisation qui facilite le contenu de nombreuses biennales internationales et non des moindres. En réponse, ils produisent en 2005 l’installation et le cycle d’activités La Petite École Thomas Hirschhorn. « Quel meilleur plaisir que celui de penser avec la tête de l’autre ses propres idées ? » avait dit Bianchi à l’occasion. En faisant de la copie et de la distance des matières en plus à exposer, l’artiste manipulait efficacement l’autorité des agents qui construisent la légitimité des labels artistiques.

Ces accumulations à tendance compulsive sont toujours présentes dans son exposition parisienne, mais les sculptures donnent lieu à des ramifications, pour former des familles de pièces plutôt qu’un arrangement d’objets ayant l’air d’avoir été trouvé par hasard. La salle est recouverte d’un vinyle noir qui part du sol et grimpe jusqu’au plafond, enrobant d’un pièces d’un environnement immersif proche du black cube du cinéma. Parfois l’utilisation d’un mur entier, comme dans la pièce Wall, est un geste suffisant pour regrouper ce qui autrement serait fatras. Le tout est éclairé par une faible lumière rose qui rappelle les différentes tonalités de chair du plastique, ou encore un intérieur érotique. Cette fois-ci les sculptures sont devenues plus autonomes et organisées que lors de ses expositions dans des musées ou centres d’art qui, contrairement aux galeries, sont plus généreux en matière d’espace et moins contraints à la présentation d’objets identifiables pour la vente.

Toutefois, cette manière de travailler permet à Bianchi d’approfondir la logique interne de chaque pièce d’une manière plus précise, spécialement dans ses sculptures de mannequins fragmentés. Si depuis le Surréalisme, l’utilisation de cet objet a été marqué par la fusion entre la marchandise et sa manière de la présenter commercialement, les mannequins de Bianchi semblent s’inscrire dans une lignée plus récente, probablement celle des poupées d’Isa Genzken et des cyborgs de Stewart Uoo qui utilisent l’indexicalité de la forme humaine pour la signaler comme objet de contrôle et d’aliénation. Dans Blacking Me, les jambes surdimensionnées d’une femme en talons essaient laborieusement d’avancer et de résister aux sangles qui l’enserrent et la maintiennent en équilibre tout à la fois. Revêtus de latex noir, signe de fétichisme et d’assujettissement, les corps de Bianchi montrent aussi le revers de la soumission : ses métamorphoses et travestissements possibles, ainsi que le plaisir secret qu’elle provoque.

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre