Giorgio Griffa

Et in macula ego

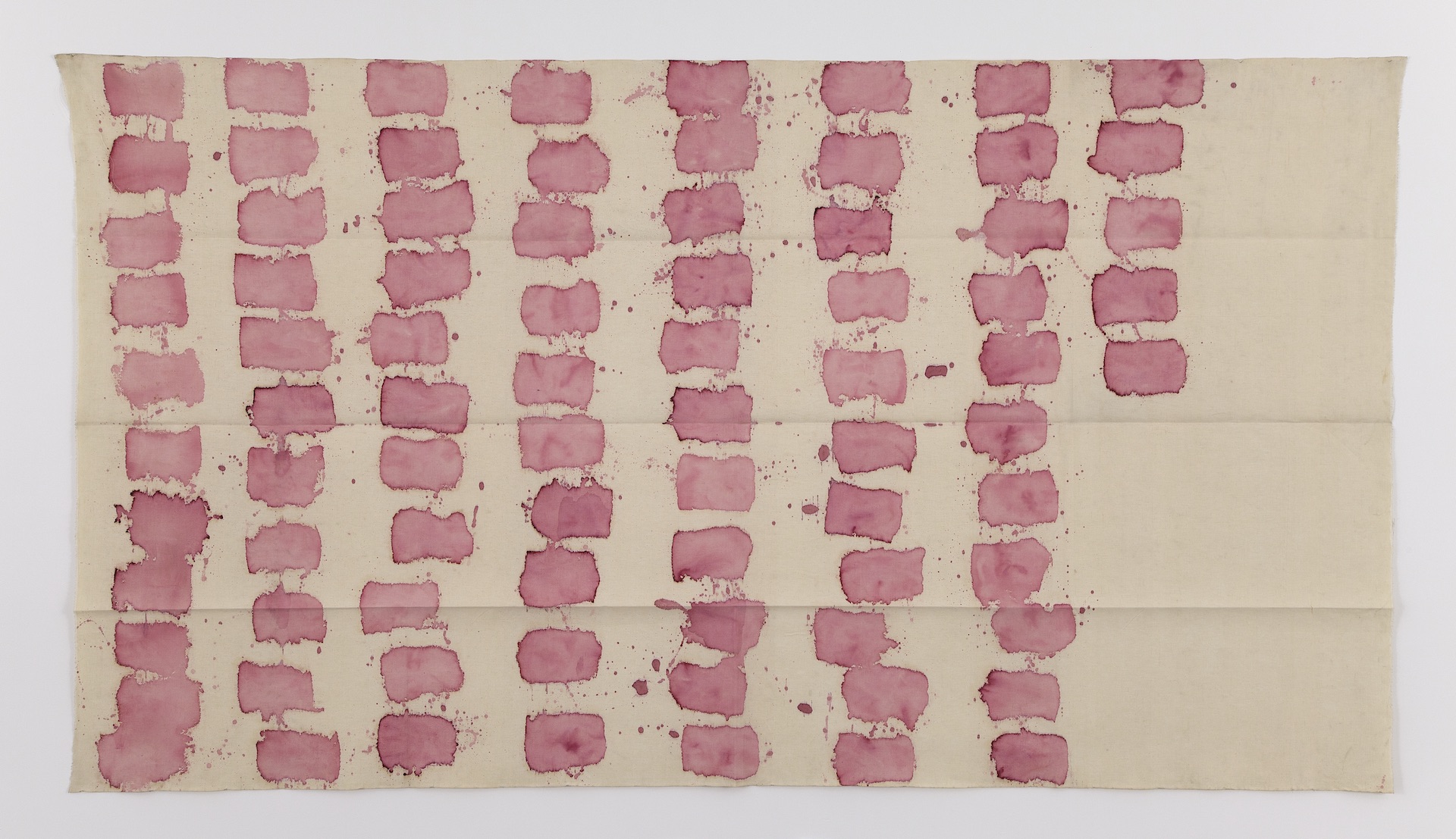

Une macule. Juste à côté du motif. Un motif aux contours imprécis, d’ailleurs. Pas une mais de multiples macules, en fait. De toutes petites, pour certaines presque microscopiques, gouttelettes de peinture étoilent le jute brut. Plus loin, c’est un coton épais qui s’est teinté de traces entre les tracés du pinceau. Ailleurs, le lin a tant et si bien absorbé la couleur de l’acrylique liquéfiée que le motif semble s’être dissous dans sa trame.

La manière ne tolère aucun repentir. La matière se laisse pénétrer. Mieux, les matières s’interpénètrent. Il n’y aurait dès lors plus de supériorité manifeste de la peinture sur la toile sur laquelle elle est apposée car les deux se confondent. La peinture se fait teinture. Elle se fond dans la fibre qui l’informe. La couleur révélant dans un même mouvement la géométrie souple du tissage, accusant les quelques imperfections de son tracé orthonormé.

Une contamination littérale autant que métaphorique est à l’œuvre.

Il est malaisé, au premier abord, de discerner ce qui est prévu de ce qui est accidentel. Ce qui est voulu de ce qui est providentiel. « Griffa, plus que d’utiliser les matériaux, collabore avec eux1 » écrit Francesco Manacorda dans un émouvant essai dans lequel il narre son premier contact avec une œuvre d’art contemporain qui s’avère être une œuvre dudit Griffa.

Vue de l’exposition Giorgio Griffa: Painting into the Fold, Bergen Kunsthall, 2015. Avec à gauche : Canone Aureo 868, 2014. Acrylique sur toile, 204 x 120 cm. À droite : Viola sotto, 1989. Acrylique sur toile, 180 x 240 cm. Au fond : PAOLO E PIERO, 1982. Acrylique sur toile, 300×540 cm. Photo : Thor Brødreskift. Courtesy Giorgio Griffa ; Casey Kaplan, New York.

De 1968 à 1971, le jeune Giorgio Griffa pose les bases qu’il ne cessera — et ne cesse encore — de développer tout au long de sa carrière. Une toile étendue au sol, une peinture diluée jusqu’à en devenir liquide, des signes simples qui se succèdent, une matière qui boit, une autre qui est bue.

Dans un texte de 20002 où il fait état de sa proximité avec ceux qui allaient constituer l’Arte Povera et où il énonce fameusement que « l’intelligence de la matière […] est devenue le protagoniste de l’œuvre, et que la main de l’artiste est là pour la servir », le Turinois décrit la fameuse Alpi Marittime (1968) de Giuseppe Penone comme « un arbre emprisonné dans une main de fer qui modifie sa propre pousse jusqu’à incorporer cet objet qui ne lui est, dès lors, plus étranger ». Incorporer cet objet qui ne lui est, dès lors, plus étranger. La toile fait ainsi sienne la peinture se délestant alors de sa fonction de support. Et l’intelligence de ces matières d’opérer.

Giorgio Griffa, Linee orizzontali, 1973 (détail). Acrylique sur toile, 150×435 cm. Photo : Jean Vong. Courtesy Giorgio Griffa; Casey Kaplan, New York.

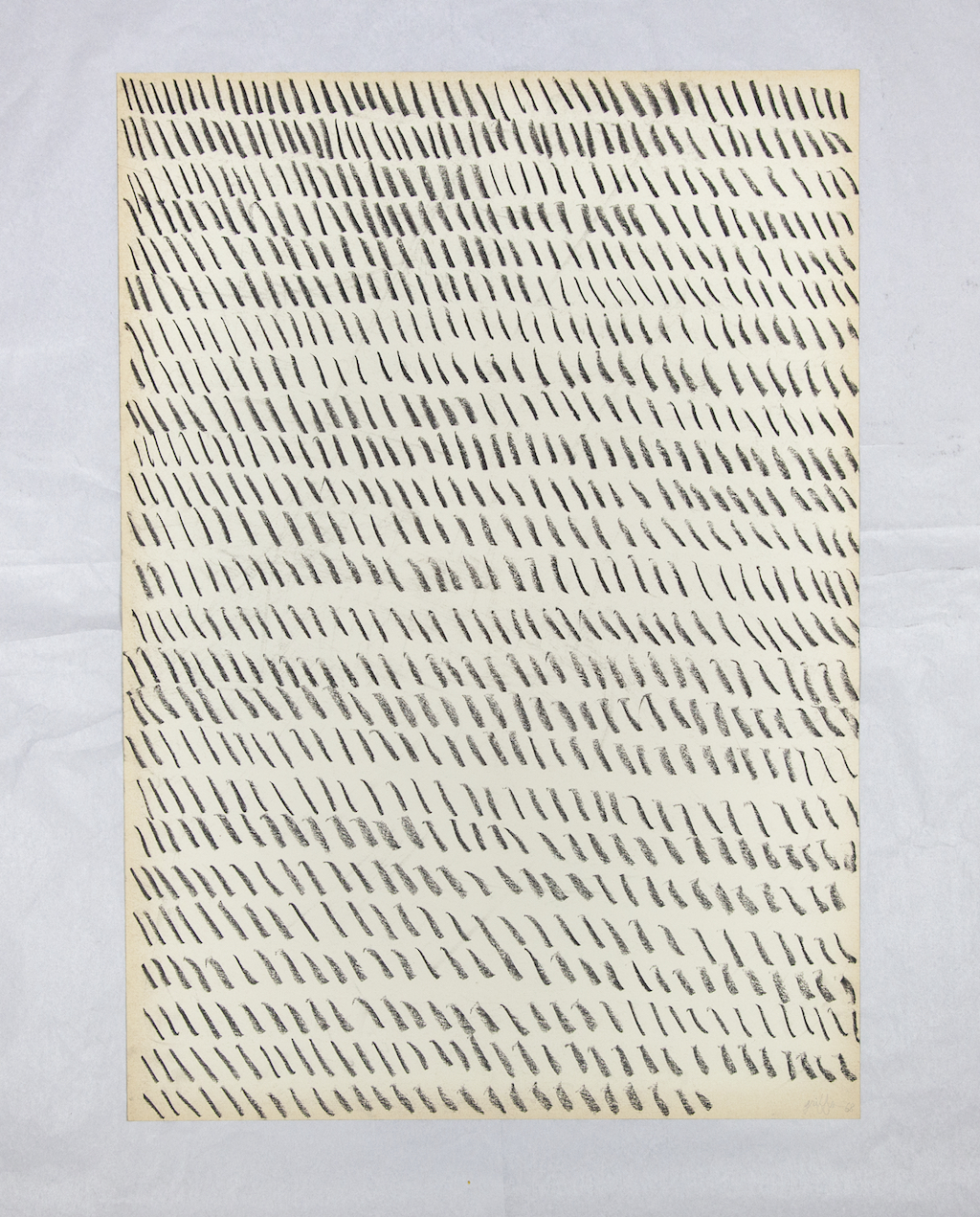

Et la main de l’artiste, alors ? Elle s’astreint à des gestes simples pratiqués par l’homme depuis la nuit des temps : lignes droites ou courbes, longues ou courtes, empreintes…

Chaque signe induit le suivant, le premier est pour ainsi dire « gratuit », les autres en découlent. C’est un travail très lent qui préside à leur consécution, un travail qui demande une profonde concentration. Une main qui se contrôle pour maîtriser la couleur liquide, une main qui s’abstient de mouvements passionnels dans une passivité attentive et rationnelle. Ces derniers mots sont ceux de l’artiste qui aime à expliquer qu’à l’opposé d’un Pollock, son geste n’est « ni mystique, ni érotique, ni romantique3 ». Qu’il n’impose rien, ou si peu. Qu’il n’a en tête que le premier des signes qu’il tracera lorsqu’il commence à peindre, puis qu’il essaie de suivre le processus qui advient sur la toile. « Il n’y avait pas de projet, seulement ce premier signe, et tout le reste s’est passé dans le travail. » dira-t-il encore. Tout le reste s’est passé, comme l’on dirait d’un événement qu’il s’est passé.

Le signe est ici l’événement. C’est Andrea Bellini — curateur général d’une série de quatre expositions consacrées à Griffa entre mai 2015 et septembre 20164 — qui le pointe très justement dans un texte qu’il dédie à l’œuvre sur papier du Turinois : « L’objectif, dans la peinture comme dans le dessin, est d’observer l’événement-signe dans son apparition au lieu d’utiliser le signe pour raconter un événement extérieur à l’œuvre.5 » Si le signe est ce qui a lieu, ce qui origine et ce qui découle, alors il est un fait. À la fois acte et résultat de cet acte, il est ce que l’on constate.

À l’égal du monde, à l’égal de l’ensemble des autres faits, pour paraphraser l’incipit d’un célèbre traité philosophique (Le monde est tout ce qui arrive. Le monde est l’ensemble des faits, non pas des choses. Le monde est déterminé par les faits […] Le monde se dissout en faits.6). Peintures et dessins sont partie prenante du monde et non son commentaire. « nous faisons partie du phénomène que nous observons7 ».

Le signe est ici l’expression d’un rythme. Très simple, intemporel, (il est celui du cœur, du souffle, des percussions ancestrales) mais souple, il n’affiche aucune rigueur.

Giorgio Griffa, Viola verticale, 1978. Acrylique sur toile, 150×321 cm. Photo : Jean Vong. Courtesy Giorgio Griffa; Casey Kaplan, New York.

Sorte de ponctuation calendaire (il évoque le prisonnier et ses bâtons pour compter les jours).

Comme une comptabilité du néant, vaine, une régularité feinte. (Dé-)compter sans compter, qu’y a-t-il à compter ? Il y a plus à scander, « c’était le scandement de ma mesure dont la réminiscence me revint prolongée par le bruit dans le corridor du temps de la porte de mon sépulcre, et par l’hallucination8 ».

Ici le passage du temps est indéfini car le temps lui-même est indéfini. Pas de tampons-dateurs comme chez Parmentier, pas de répétition à l’identique d’un motif comme chez Toroni ni de répétition d’un motif évolutif comme chez Kawara ou Opalka, pas de millimétrage des données comme chez Darboven ; une régularité non métrée, un rythme non métronomique œuvre. Le temps s’inscrit et se suspend, tout à la fois. Giorgio Griffa dit préférer « souligner le rythme plutôt que la répétition du signe » car « le rythme est un moyen de connaissance depuis toujours (rythme de l’agriculture, de la Lune…) ». Il ne cherche donc pas à enclore du temps dans la toile mais, presque au contraire, il place sa toile dans le temps.

Giorgio Griffa, Verticale orizzontale, 1978. Acrylique sur toile, 115 × 157 cm. Photo : Giulio Caresio. Courtesy Giorgio Griffa.

C’est une écriture sans langage, qui ne réfère à rien d’extérieur, et pourtant parle du monde.

Il y a des ponctuations, des virgules, des apostrophes, des points qui ne sont pas « finaux ». Des points qui évoquent le début ou la continuité de quelque chose mais certainement pas sa fin. Un langage qui ne fait pas récit, qui reste opaque, imperméable à toute narration.

Pour Griffa il y a bien une histoire « mais l’histoire qui se raconte est celle de cet événement du signe, ce n’est pas une histoire extérieure à lui. Peut-être aussi que l’histoire est différente pour chacun, comme elle est différente pour chaque auditeur de musique, ou pour chaque lecteur des mythes grecs… » Pour celui qui cite volontiers Whitman, Eliot, Joyce, Dante, Villon et Rabelais, le Cantos de Pound et le Kaddish de Ginsberg sont des pierres angulaires.

Le Paradis n’est pas artificiel

mais spezzato apparemment

il n’existe qu’en fragments inattendus9

Le fragment fascine Griffa, l’un de ses cycles d’œuvres en porte d’ailleurs le nom ; pourtant, bien que son écriture — cette fois-ci de lettres et de mots — s’incarne aussi dans des formes le plus souvent parcellaires, l’on ne saurait affirmer que sa peinture est fragmentaire. Ses toiles revendiquent bien sûr le fait d’être une partie d’un tout, mais n’ont pas du fragment le déchirement essentiel, la brièveté nécessaire à cette brisure. Malgré leur flagrante incomplétude — « la connaissance de ce profond inconnu que la science ne peut percer est assignée au champ poétique10 » écrit le peintre — elles ne semblent pas non finies, simplement elles coupent court à l’enfermement sur lui-même du allover. L’intérêt de Griffa pour la peinture ne s’origine pas dans une réflexion autocentrée mais provient au contraire de questionnements tout à fait extérieurs réinvestis dans ce médium après l’avoir été par d’autres, dans d’autres. Le Turinois n’a d’ailleurs pas choisi la peinture envers et contre d’autres modes de création. Il l’a choisie parce qu’il se trouvait « bon qu’à ça », un peu comme Beckett11.

Le non finito, la toile non bornée, non cadrée, qui s’effiloche à même le mur, le nombre infini qui y cabriole, laissent la possibilité à l’œil de continuer de lui-même la peinture. « Je n’ai pas le temps de terminer mes œuvres. Je ne peux pas appliquer la peinture jusqu’au bord de la toile parce qu’entretemps, la vie s’est écoulée. De plus, la peinture est seulement la trace d’une action et il serait arbitraire d’y attribuer une complétude qu’elle ne peut avoir12. » « Pour lui, plutôt que d’avoir une toile qui devienne un cadre ou alors disparaisse, c’est une question d’objet » fait remarquer Martin Clark, co-curateur de l’exposition « Giorgio Griffa: Painting into the Fold » avec Andrea Bellini. « La qualité objectale de la peinture renforce la vérité du matériau » renchérit-il.

Giorgio Griffa, Canone Aureo 705, 2015. Acrylique sur toile, 140 × 237 cm. Photo : Giulio Caresio. Courtesy Giorgio Griffa.

De cette fusion peinture-toile, les seuls signes à émerger se rapportant directement à un réel objectif sont les chiffres. Chiffres qui, d’abord, sont apparus dans le cycle des Tre linee con arabesco13, pour numéroter les œuvres. Chiffres qui, ensuite, dans les Numerazioni, venaient comme souligner les signes, les ensembles de signes, pour en littéraliser la survenue sur la toile, manifestant que l’ordre temporel du tracé des signes ne tenait pas forcément compte d’une ordonnance spatiale. Dès 1993, le Canone aureo, nombre d’or, a donné son nom à un nouveau cycle, le peintre trouvant là un objet répondant à ses plus grandes préoccupations : le partage, par-delà la temporalité, d’un objet profondément ancré dans le temps — en effet le nombre fut formalisé par Euclide il y a plus de 2300 ans, mais ses applications remontent à beaucoup plus loin et, en même temps, il se donne comme infini — mais aussi d’un objet abstrait qui procure en lui-même un indice de sa possible interprétation visuelle — à mesure que s’y ajoutent des décimales, ces décimales s’amenuisent, produisant une sorte de vortex numéral. « Il ne progresse pas. Il spirale vers l’inconnu14 » écrit d’ailleurs Griffa à son sujet.

Et dans sa peinture, il spirale sur les toiles. Il ondule, tournoie, suit les motifs ou en génère de nouveaux à sa suite. « Le nombre est un signe, une image utilisée au service de quelque chose d’autre qu’elle même, […] mais je ne pourrais pas utiliser de nombres hors de leur fonction — ils feraient alors figure d’inacceptables guirlandes ornementales dans mon travail15 ». S’il se défend de faire œuvre d’esthétisme décoratif16, le recours au nombre d’or insère néanmoins sa peinture plus franchement dans la continuité transtemporelle qu’il recherche, de manière plus directe, presque évidente, effleurant alors la question de l’illustration, cependant que sa peinture se rapproche d’une écriture universelle, dépassant la puissance de la poésie en ce qu’elle n’est justement pas langagière.

Myself, anyhow, maybe as old as the universe

and I guess that dies with us

enough to cancel all that comes

What came is gone forever every time

That’s good! That leaves it open for no regret

[…]

Is it only the sun that shines once for the mind,

only the flash of existence, than none ever was?17

Ça s’estompe et ça ébauche tout à la fois. Aucun tracé n’est assuré, aucune ligne n’est droite ; ça oscille, ça tangue ; le papier lui-même est parfois déchiré au bord, quant à la toile, elle effleure le mur. Doucement, laissant le moindre souffle la mouvoir un peu.

Giorgio Griffa, Pennello Piatto, 1971. Acrylique sur toile, 150 × 135 cm. Photo : Jean Vong. Courtesy Giorgio Griffa ; Casey Kaplan, New York.

Dessin comme peinture sont le théâtre d’une lutte perpétuellement rejouée : la douceur et la joyeuseté des couleurs, la vigueur et la beauté des motifs flottant dans leur petit univers feutré contre leur insinuation dans le monde réel, leur infiltration des fibres tissées et de celles du papier. Les macules du hasard endossent le rôle d’incarner les signes qu’elles côtoient, de les arrimer au support, à la vie.

Jamais la même toile, jamais le même papier, jamais les mêmes formats ou presque ne matérialisent cette scène. Comment donner le sentiment d’une répétition sans jamais soi-même se répéter ? « Puisque rien n’est toujours égal, que tout change, que la contamination et la variation sont continuelles, chaque signe est différent des autres. Ces signes sont un peu le reflet des hommes qui ont tous une bouche, un nez, des yeux et sont pourtant tous différents. »

Cette régularité sans systématicité a quelque chose de poignant, l’on y voit l’homme se débattre avec sa finitude, son incomplétude, le monde qui le précède et lui succède, son humanité face aux théories stables, physiques, mathématiques, dogmatiques.

L’homme est instable, impermanent, fragile, avec l’envie d’inscrire, de laisser une trace derrière lui, mais cette trace est elle aussi (ici) impermanente. La conscience de cette impermanence ; l’obstination fragile de ces peintures aux tracés tremblotants, à main levée — « la main est faible, elle n’est pas une machine, elle se trompe toujours » — traversées, infusées, inspirées de références plus ou moins lisibles, de calligraphie chinoise, arabe, de peinture aborigène, de poésie, de littérature — il y a dans les angles retroussés du bas des toiles quelque chose des pages cornées d’un livre bien aimé —, de musique, d’autres œuvres d’autres artistes18 — « Matisse cherchait la pureté, moi je cherche la contamination. Tout dans la vie, dans la connaissance, vient de la contamination » — ; ce jeu de l’atour et du hasard qui ne se soumet pas franchement à l’évolution mais plus à des variations — les cycles cohabitent tous à la fois, jamais complets, infiniment ouverts —font l’œuvre de Giorgio Griffa. Sont l’œuvre de Giorgio Griffa.

« La raison perd toujours face au hasard, à l’inconnu », dit-il.

Giorgio Griffa, (Pastel sur papier), 1968. 67,5 × 48 cm. Photo: Giulio Caresio. Courtesy Giorgio Griffa.

1 Francesco Manacorda, « Giorgio Griffa : la séquence ininterrompue d’interruptions », in Giorgio Griffa, Fondation Vincent Van Gogh, Arles / analogues, 2016, p. 47.

2 Giorgio Griffa, « Intelligenza della materia », 2000, publié dans I flaneur del paleolitico, Maretti Editore, 2014, p. 50-53, cité par Laura Cherubini dans « Indeterminate Representation », Giorgio Griffa, Works: 1965-2015, 2015, Centre d’Art Contemporain, Genève ; Bergen Kunsthall ; Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea, Rome ; Museu de Arte Conteporanea de Serralves, Porto / Mousse Publishing, p. 37-38.

3 Extrait d’un entretien avec l’artiste à Rome, le 5 février 2016. Toutes les autres citations sans appel de note proviennent de conversations avec l’artiste.

4 « Giorgio Griffa : Une rétrospective, 1968-2014 », Centre d’Art Contemporain, Genève, 29.05_16.08 2015, commissariat : Andrea Bellini ; « Giorgio Griffa: Painting into the Fold », Bergen Kunsthall, 28.08_18.10 2015, commissariat : Andrea Bellini et Martin Clark ; « Giorgio Griffa: Works on Paper », Fondazione Giuliani, Rome, 5.02_9.04 2016, commissariat : Andrea Bellini et « Giorgio Griffa: Quasi Tutto », Museu de Arte Conteporanea de Serralves, Porto, 21.05_4.09 2016, commissariat : Andrea Bellini et Suzanne Cotter.

5 Andrea Bellini, « Transcending Painting: Giorgio Griffa’s Works on Paper », in Giorgio Griffa Works on Paper, 2016, Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea, Rome / Mousse Publishing, p.16.

6 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, (1921), 1., 1.1, 1.11, 1.2, Tel Gallimard, 1961, traduit de l’allemand par Pierre Klossowski.

7 Giorgio Griffa, « Le nombre d’or », in Giorgio Griffa, Fondation Vincent Van Gogh, op. cit., p. 33 : « Le principe d’incertitude de Heisenberg appartient à notre époque moderne. Selon celui-ci, il est impossible de connaître l’emplacement ou la vitesse de déplacement d’une particule dans l’espace puisque l’énergie que nous dépensons à en étudier tel aspect influe sur tel autre et rend le tout indéterminable. Cela signifie […] que nous faisons partie du phénomène que nous observons — nous regardons le monde par la fenêtre, mais nous sommes aussi dans le monde, notre observation s’en trouvant dès lors modifiée. »

8 Stéphane Mallarmé, Igitur, 1869.

9 Ezra Pound, Les Cantos, 1954.

10 Giorgio Griffa, « Le nombre d’or », in Giorgio Griffa, Fondation Vincent Van Gogh, op. cit., p. 33.

11 Réponse de Samuel Beckett à la question du numéro hors-série de Libération : « Pourquoi écrivez-vous ? » publié en 1985. Il faut néanmoins savoir que l’on parle ici au sens strict du choix d’un médium, Giorgio Griffa ayant exercé la profession d’avocat pendant une trentaine d’années en parallèle de son activité de peintre.

12 Giorgio Griffa, Kunstraüm Munchen, 1975, reproduit dans Giorgio Griffa, Works: 1965-2015, op. cit., p. 200.

13 Cycle entamé en 1991.

14 Giorgio Griffa, « Le nombre d’or », in Giorgio Griffa, Fondation Vincent Van Gogh, op. cit., p. 33.

15 Ibid. p 35.

16 « These notes are for those who think my paintingis a more or less elegant exercice in decorative aestheticism. I would like to tell them that I believe and trus in the lyrical value of color and signs, but I do not think of painting, and art in general, as an escape from reality, a free zone. Just the opposite: I believe art continues to be a tool of awareness and therefore an immersion in reality ». in Giorgio Griffa, Post Scriptum, 2005, Turin, Hopefulmonster Editore, p.7.

17 Allen Ginsberg, Kaddish.

18 Alter Ego est un cycle de peintures « hommages » engagé en 1978. Le premier est un triptyque qui évoque l’œuvre de Matisse, Klee et Klein. D’autres laissent sourdre les influences d’Uccello, Tintoretto, Beuys, Buren, Marden, Delaunay, Merz, Anselmo…

« Giorgio Griffa : Works on Paper », Fondazione Giuliani, Rome, 5.02_9.04 2016, commissariat Andrea Bellini

« Giorgio Griffa », Fondation Vincent Van Gogh, Arles, 13.02_24.04 2016, commissariat Bice Curiger

« Giorgio Griffa : Quasi Tutto », Museu de Arte Conteporanea de Serralves, Porto, 21.05_4.09 2016, commissariat Andrea Bellini and Suzanne Cotter

- Publié dans le numéro : 77

- Partage : ,

- Du même auteur : Kate Crawford | Trevor Paglen, Thomas Bellinck, Christopher Kulendran Thomas, Hedwig Houben, Pamela Rosenkranz,

articles liés

Iván Argote

par Patrice Joly

Laurent Proux

par Guillaume Lasserre

Diego Bianchi

par Vanessa Morisset