Clara Schulmann

Ce n’est pas que la question de l’oralité n’ait pas été pensée jusqu’ici, mais plutôt qu’elle l’a souvent été contre elle-même. Évoquer la voix, celle qui s’échappe, vive et vibrante, d’un corps, aussi bien que celle qui s’élève, spectrale et encodée, d’un moyen de reproduction technologique, revient la plupart du temps à pratiquer une sorte de théologie apophatique où on finit par parler de tout autre chose. Comme s’il était impossible de décrire cette présence qui échappe aux coordonnées éminemment visuelles et scripturale de notre société, comme si la trop grande évidence de sa présence la retirait du champ de l’analyse : translucide à force d’être évanescente, elle ne pourrait qu’apparaître contre autre chose qu’elle-même : comme l’envers mystérieux de l’écriture (chez Derrida, où s’affrontent parole et écriture, voix et signe) ou comme le dépassement historique de l’ère du symbolique vers celle du réel (chez Friedrich Kittler, par rapport au film et à la machine à écrire).

Ces pré-pensés, Clara Schulmann s’efforce de les prendre de court au sein de l’essai Zizanies1 – au point qu’elle n’y fasse pas allusion, ou si peu. Mené à la première personne, on y rencontre, à travers une série de fragments, une polyphonie de situations personnelles où l’on « pense à haute voix ». À ceux-ci s’entremêlent également les lectures et les podcasts dessinant une cartographie de penseurs qui rejouent, par le prisme de l’intime, le tournant affectif des sciences sociales et l’écriture située des « studies ». À mesure qu’ils s’écartent de l’histoire linéaire des techniques et des savoirs, ceux-ci délaissent le verbe haut et clair de la rationalité vécue en pleine lumière et, depuis ce sillage laissé vacant, se laisse alors entendre quelque chose comme une voix nocturne : ses silences, ses errances, ses hésitations et ses balbutiements.

Pour beaucoup, le confinement s’est accompagné de voix : redécouverte des voix médiées par le téléphone, découverte de l’effervescence des voix enregistrées des podcasts. De votre côté, parmi quelle cartographie de voix avez-vous navigué au cours des dernières semaines ?

Clara Schulmann – Je n’ai pas vraiment eu la possibilité de me plonger dans des podcasts pendant le confinement. Pour moi, le podcast est une activité plutôt solitaire, et j’ai passé ces deux derniers mois à Paris, avec mon compagnon et ma petite fille. Cette configuration n’était pas vraiment adaptée à l’écoute privée. Par ailleurs, et d’expérience, je préfère écouter des podcasts lorsque je suis en mouvement – c’est d’ailleurs comme ça que j’ai commencé : en prenant le train pour aller enseigner à l’école des beaux-arts de Bordeaux. Pour moi, le défilement du paysage va avec l’écoute. Étrangement, je n’associe pas le podcast à la sédentarité. Ceci dit, je peux imaginer comment le confinement a permis aux gens d’en écouter avec avidité. Pour ma part, ces derniers mois ont plutôt fait ressurgir les voix téléphoniques, les voix amies, les longues discussions auxquelles Zizanies m’a rendue forcément sensible.

À quel moment l’oralité s’est-t-elle imposée comme un thème en soi, s’autonomisant du passe-temps qui repose les yeux et de l’actualisation d’une matrice écrite ?

Pendant un moment, j’ai un peu mixé tout ça. Et puis soudainement, je me suis mise à entendre ma voix d’enseignante. L’expérience de l’enseignement est centrale dans cette réflexion, et plus précisément la singularité de l’enseignement en école d’art. À l’université, et c’est un peu tragique, les étudiants sont globalement muets. On leur demande surtout d’écouter et de recevoir les connaissances qui leur sont proposées. Tandis qu’en école d’art, la parole circule davantage, les étudiants, même si ça n’est pas toujours facile pour eux, sont censés s’exprimer. Cette expérience de l’enseignement, on la raconte trop peu, on ne la transmet pas beaucoup. Ma voix d’enseignante, celle que je me suis mise à écouter, est une voix qui a ses hauts et ses bas, ses fragilités. Je me suis donc demandée ce qu’il se passe lorsque je prends la parole, non seulement ce que je dis mais aussi qui parle : est-ce moi ? Un autre moi ? Une construction ? Et que faire de la voix des étudiants qui me répondent ? En quoi cette voix, la leur, me modifie aussi ? Il y a donc ce premier jalon de l’enseignement et puis se sont ajoutées mes discussions téléphoniques avec mes amies, mes lectures, les podcasts, mon obsession pour les voix off féminines au cinéma.

L’écriture matérielle du livre, sa langue et sa forme, a-t-elle été impactée par l’objet dont il fallait rendre compte ?

Absolument, mais ça a été progressif. Au début, je n’avais pas du tout idée que ma voix à moi serait partie prenante du livre. J’ai commencé à travailler sur le livre comme on m’avait appris à le faire pendant mes longues années d’études : j’ai pris des notes, je les ai rassemblées, je les ai compilées. Au bout d’un moment, l’idée du fragment est apparue. Cela me permettait de passer d’un tempo à un autre, d’une voix à une autre, et d’insérer les choses comme on le ferait dans un montage sonore. Et puis quelque part au milieu de cette écriture fragmentaire, qui me permettait d’aller vite, la première personne du singulier s’est doucement imposée. Je me suis rendue compte qu’elle serait comme une espèce de véhicule ou de conducteur qui allait me permettre de tisser cette matière : les épisodes de ma vie et toutes ces voix de femmes que j’étais en train de rassembler.

Quelle place occupe l’histoire de l’oralité au sein du savoir académique ?

La question de l’histoire orale a plein de précédents ; je pense tout de suite à Walter J. Ong et à son ouvrage Oralité et écriture. La technologie de la parole (1982). Pour autant, je ne suis pas tellement passée par la voie académique. Ce qui m’a en revanche intéressée, c’est de considérer l’oralité comme un moyen de tracer des diagonales entre des domaines qui sont, encore maintenant, un peu éloignés les uns des autres. J’avais besoin de l’oralité pour l’énergie qu’elle dégage, sa vitesse, pour les inflexions qu’elle contient mais surtout parce qu’elle permet d’incarner les savoirs, les connaissances, de les colorer immédiatement. Les théoriciennes féministes que j’aime m’intéressent presque plus lorsqu’elles donnent des entretiens et des conférences que lorsqu’elles manipulent leur « langue maternelle », à savoir l’écrit. Lorsqu’elles racontent à voix haute leur travail, leurs recherches, quelque chose se transmet qu’on ne trouvera jamais dans leurs livres.

Y a-t-il eu des figures particulièrement marquantes qui vous ont menée à ce constat ?

Donna Haraway est importante pour le livre car sa manière de raconter ses recherches est très singulière. Tout son visage y participe, ses mains, son regard sont « concernés » par ce qu’elle raconte. Je la trouve souvent plus intéressant à écouter qu’à lire : son écriture est assez dépouillée mais lorsqu’elle parle, tout son corps se mobilise. Il y a d’autres voix marquantes pour moi, Marguerite Duras, bien sûr, dont je trouve les entretiens fascinants, très sombres, mais aussi des sociologues, des historiennes. Je pense à un entretien récent avec l’économiste Julia Cagé, limpide, qui racontait pourtant des choses pas évidentes… Ces voix ne sont pas toujours dans le livre mais elles l’ont accompagné de plein de manières. La chose essentielle qui s’insère dans ces moments-là, c’est l’humour. C’est aussi ça la voix : une manière d’habiter le temps et l’espace en direct, avec les aléas du direct.

Cette parole explicative que vous évoquez, qui serait plutôt celle des conférences et des entretiens, voisine avec toute une palette d’affects plus secrets, les hésitations et les silences, auxquels le livre ménage une place de choix…

Le livre de Sianne Ngai, Ugly Feelings (2005), m’a frappée. La chercheuse américaine y étudie les sentiments low, un peu tristes, pas très performants. Elle décrit ces moments où l’on se perd, où l’incertitude prend le dessus. Je me suis alors rendue compte que les voix de femmes qui m’intéressent ne sont pas toujours des voix fortes et puissantes mais celles qui se logent parfois dans les murmures, les chuchotements et les hésitations. Forcément, il s’agit de moments que l’on archive moins puisque l’on tend à se tourner davantage vers le prestige ou, disons, la grandeur de l’événement et de ce qui fait date. François Jullien a écrit un très beau livre sur le sujet (Les transformations silencieuses, 2009) et c’est exactement l’idée que l’on retrouve ici : il s’agit de décentrer le regard des coups de tonnerre de l’événement. Je voulais trouver un dispositif d’écoute qui permette d’attraper les moments de fragilité de la voix, ces moments où elle tremblote, où elle est un peu moins vaillante et sûre d’elle. Ma sœur m’a envoyé récemment un extrait de l’autobiographie d’Emma Goldman, grande figure de l’anarchisme et du féminisme, qui raconte une de ses toutes premières prises de paroles publiques. Elle raconte la peur, le serrement de sa gorge, le cœur qui bat, l’angoisse qui l’étreint. Elle dit : « Ma voix me paraissait venir de très loin ». Nos voix ne sont pas toujours héroïques.

Il est beaucoup question depuis quelques années du « tournant affectif » des sciences sociales où les affects, autrefois discrédités, accèdent à la légitimité d’objet d’étude. L’oralité participe-t-elle de cette évolution ?

Totalement. Mes recherches viennent aussi de ce qu’on a appelé aux États-Unis l’affect theory, portée en grande partie par des femmes et des théoriciennes féministes qui décident qu’elles ne veulent plus reconduire la partition dans laquelle on nous a longtemps maintenues et qui consiste à dire qu’il y aurait d’un côté la raison et de l’autre les sentiments. Comme chez Jane Austen ! Sense and Sensibility ! Tout s’entrecroise. L’écriture et l’exercice intellectuel sont constamment traversés par des affects. Plutôt que de les ignorer, il faut au contraire parvenir à les enregistrer, à les identifier, à les qualifier. Ce faisant, des continents entiers s’esquissent, y compris en matière de vocabulaire. Lorsque j’enseignais à Bordeaux, nous nous étions également posés cette question : comment les sentiments traversent-ils nos gestes, en l’occurrence les gestes artistiques qui sont ceux des étudiants, et comment importer dans notre langage cet autre vocabulaire ?

Dans cette constellation de penseurs qui travaillent sur les affects, quels sont ceux avec lesquels vous vous sentez en dialogue ?

Sarah Ahmed ou Lauren Berlant sont très importantes pour moi. La poétesse Lisa Robertson également. Arlette Farge, lorsqu’elle parle des voix de femmes au XVIIIe siècle dans les rues de Paris, n’en est pas si éloignée. Et puis il y a toute la branche qui s’étend du côté d’Isabelle Stengers ou de Vinciane Despret dont je parle à la fin de Zizanies. L’introduction de son dernier livre, Habiter en oiseau (2019), décrit l’émotion qui la traverse alors qu’elle entend depuis son lit un oiseau chanter. Voilà comment sa recherche s’enclenche : à partir d’une émotion. Je pense que c’est le cas pour beaucoup de chercheurs et de chercheuses, simplement ils ou elles ne le racontent pas toujours. Ce que Vinciane Despret identifie à partir de ce chant d’oiseau ressemble à la façon dont certaines voix provenant d’un podcast nous saisissent brusquement et captent notre attention au milieu d’une dérive quotidienne. Les histoires d’affects et d’émotions dessinent une ligne transversale dans le champ du savoir puisque s’en emparent aussi bien des théoriciennes, des sociologues, des philosophes, des artistes et des scientifiques. Je pense également au livre Rupture(s) (2018) de Claire Marin, dans lequel elle connecte de manière très puissante, à partir de la rupture amoureuse, un registre d’émotions à des objets très théoriques.

Le rapport de la voix aux images est également très présent chez vous et résonne avec l’engouement actuel des jeunes artistes pour la poésie lue, performée ou enregistrée. Comment expliquer qu’une société aussi visuelle que la nôtre plébiscite en même temps aussi l’oralité ?

Je n’aurais pas forcément de réponse mais c’est en effet l’endroit d’où je viens, puisque je suis plutôt historienne de l’art et que, par ailleurs, le point de départ de mes réflexions se loge du côté du cinéma. Au cinéma, le son et l’image fonctionnent ensemble, en harmonie ou pas. L’un des points de départ du livre était de s’interroger sur les voix off féminines, assez rares, et d’étudier comment elles s’inscrivent sur les images. Bien souvent, elles les analysent et les commentent, un peu comme si elles venaient annoter un texte à l’intérieur même de l’image cinématographique. Ces voix de femmes appartiennent à des personnages que je dirais herméneutes et qui ouvrent un espace réflexif à l’intérieur des images. Je leur dois beaucoup.

Peut-être la force de la voix, en accord avec cette « zizanie » qui vous sert de titre, résiderait-elle alors justement dans sa capacité à louvoyer entre les grands blocs de pleine visibilité…

Toute la dernière partie du livre laisse en effet la place au trouble. Un trouble que l’on subit (un malaise) mais aussi que l’on cherche à semer (la zizanie). J’y pense beaucoup ces derniers jours : nos échanges sont filtrés par des masques, nos voix également. On ne sait plus bien si la personne à qui nous parlons est sérieuse, blague ou pas. Il nous manque l’image pour comprendre le son auquel nous devons nous raccrocher de toutes nos forces. Il y a sans doute une énergie à trouver dans ces signaux faibles. Cette logique du trouble va de pair avec les troubles de l’identité, elle accompagne toutes ces transformations auxquelles nous sommes soumis dans nos vies. Je crois que les voix intègrent bien ce trouble et rendent justice à quelque chose de très mobile, de très mouvant, qui serait peut-être de l’ordre du « trans », de la transformation dans tous les sens du terme ; tous ces moments où l’on accueille des logiques qui déraillent par rapport à celles, normées ou normatives, que l’on a l’habitude de suivre. C’est l’indocilité des voix qui m’importe le plus.

1 Clara Schulmann, Zizanies, Paraguay Press, 2020.

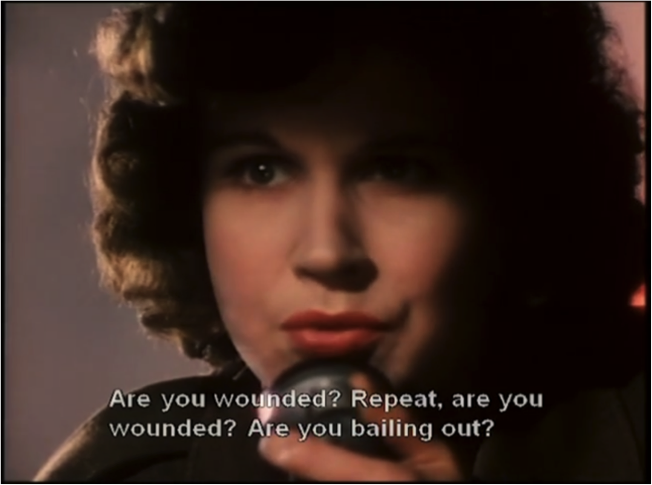

Image en une : Hanne Lippard, Disappearing Music, Église Saint-Merry, Paris, 2019. Photo © Léonard Méchineau

- Partage : ,

- Du même auteur : Hoël Duret, Yves Citton et Jacopo Rasmi, Clément Cogitore, L'Intervalle de Résonance, Douglas Gordon, I had nowhere to go, Le best of d'Ingrid Luquet-Gad,

articles liés

L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart

par Fiona Vilmer

Erwan Mahéo – la Sirène

par Patrice Joly

Helen Mirra

par Guillaume Lasserre